2018 hinterlassen wir einen CO2-Abdruck, der jeder Klimaaktivistin die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen müsste. Titien geht es so gut, dass wir viel verreisen können. Anfangs ist unsere Onkologin skeptisch, als wir ihr von geplanten Fahrten nach Dänemark, Spanien und in die Schweiz erzählen.

Sie gewöhnt sich aber daran, dass wir unsere Termine in der Klinik mit unseren Reisen abstimmen müssen. Wir fliegen nach Rom zum Hochzeitstag. Fliegen zwei, drei Mal nach Barcelona, fahren nach Florenz und besuchen Freunde in Köln, Berlin, München und Stuttgart.

Wir fahren Tretboot auf dem Titisee. Wir gehen in Kunstmuseen und auf Konzerte von Tocotronic und Calexico. Ich laufe im Sommer meinen ersten Halbmarathon – den NCT-Lauf gegen Krebs.

Unsere Onkologin muss trotzdem schlucken, als wir ihr von unseren Sommerreiseplänen erzählen. Von Karlsruhe nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Hongkong, von dort nach Shenzen. Nach ein paar Tagen weiter nach Macau, zurück nach Shenzhen, und dann nach Beijing. Von dort wieder zurück nach Hause.

Wir packen die Chemotabletten und das Kortison für Notfälle ein und begeben uns auf Titiens spuren. Sie hat ja in Shenzhen studiert und lange in Beijing gelebt. Wir verbringen Zeit mit ihrer Familie, die aus Jakarta anreist und lernen Yuna kennen, ihre zweijährige Nichte.

Wir treffen Freunde und Bekannte und haben ein volles Besichtigungsprogramm, inklusive Chinesischer Mauer. Wer gerne die Urlaubsbilder sehen möchte, sei auf die Artikel in Titiens Blog verwiesen (Teil I, Teil II).

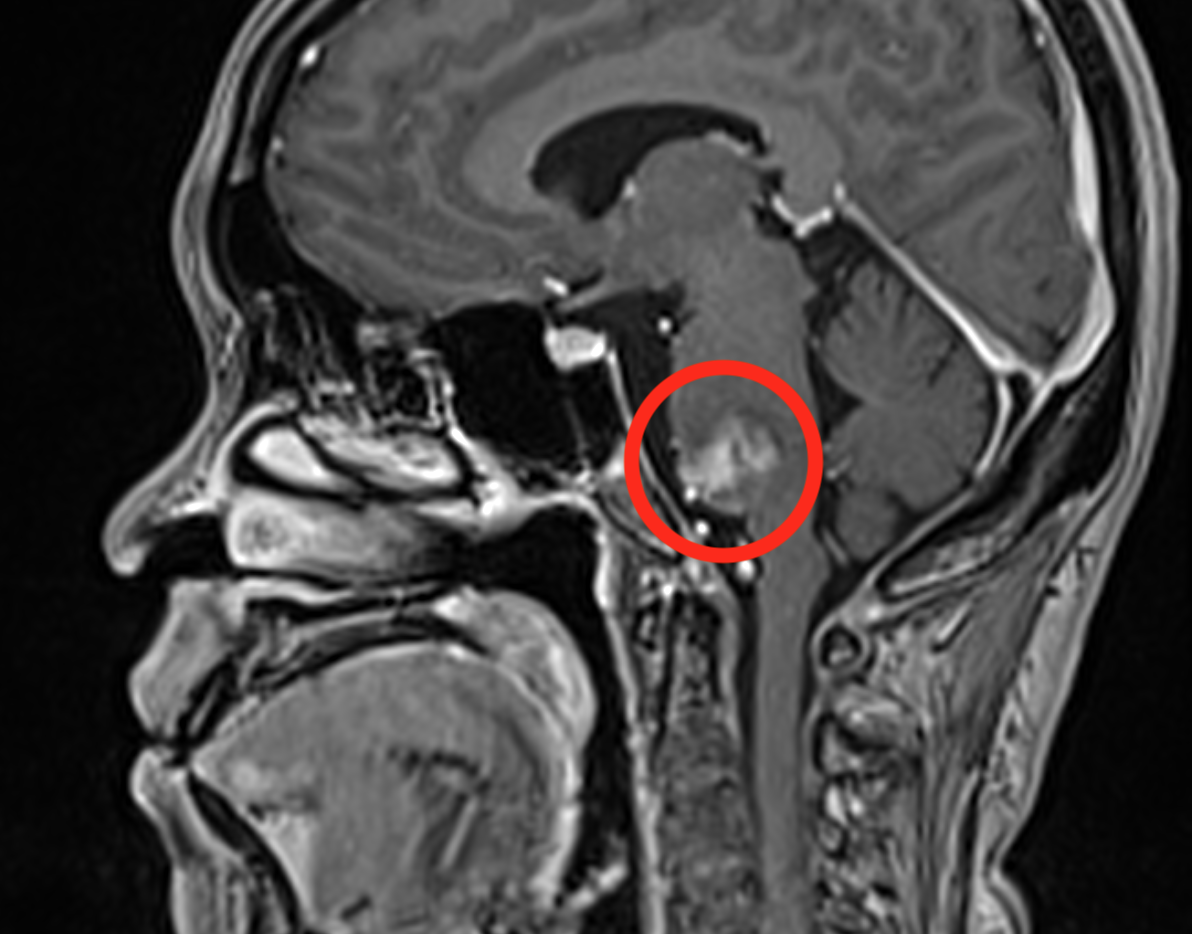

Titiens Symptome sind stabil. Sie sieht Doppelbilder und spürt ständig linksseitig ein Kribbeln, als wäre ihr Arm eingeschlafen. Erst im November merkt sie Veränderungen. Sie spricht etwas undeutlicher und sie hat den Eindruck, dass ihr im rechten Arm Kraft fehlen würde.

Wir haben Anfang Dezember einen Termin für ein MRT.

Tretboot fahren auf dem Titisee

Let there be Rock

Aperol Spritz in Rom

Nach dem Halbmarathon

Tiananmen-Platz

JingA Brauerei, Beijing