Hier ist meine persönliche Definition des Paradoxon von Zeit: Einerseits verfliegt sie und es ist erschreckend, wie schnell ein Jahr vorbei geht. Andererseits scheinen Ereignisse, die erst vor ein paar Wochen oder Monaten stattfanden, deutlich weiter in der Vergangenheit zu liegen. Dies würde nahe legen, dass Zeit doch langsam vergeht. Oder zumindest, dass in der schnell verfliegenden Zeit viel passiert.

Deutlich wird das Paradoxon zum Beispiel gegen Ende eines Jahres, wenn ein Rückblick zeigt, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Der Meteoriteneinschlag von Chelyabinsk? War im Februar. Genauso wie der Rücktritt Schavans. Die Nachricht, dass das Neandertalergenom sequenziert wurde? Im März. Die Enthüllung des Abhörskandals durch Edward Snowden? Gerade mal ein halbes Jahr her.

Besonders schön hat Mario Zucca die Highlights von 2013 illustriert, mit Schwerpunkten auf neue Technik und Unterhaltung (Hier geht es zu einer vergrößerten Version der Abbildung oben). Der Tod von Nelson Madele und Lou Reed wird ebenso dargestellt, wie die Einführung von Playstation4 und Xbox1. Die von mir geschätzten US-Serien Breaking Bad und House of Cards werden genauso wie die Familie Bluth aus Arrested Development gewürdigt.

Die Illustration ist thematisch leider relativ einseitig. Politik fehlt fast ganz, und bis auf die Referenz zum Periodensystem im Logo von Breaking Bad und der reichlich unrealistischen Szene von den völlig losgelösten Sandra Bullock und George Clooney aus „Gravity“ ist von Wissenschaft ebenfalls kaum etwas zu sehen. Vom Meteoriten von Chelyabinsk und dem Neanderthalergenom keine Spur.

Das bringt mich auf die Idee: Könnte man nicht analog eine Illustration nicht für die wissenschaftliche Ereignisse des Jahres anfertigen? Passiert ist ja so einiges.

Mein zeichnerisches Talent tendiert leider gegen Null. Selbst Strichmännchen, die ich mühsam zu Papier bringe, sind nur schwer als solche zu erkennen. Zum Glück hat Lena Weitz schon Interesse geäussert, illustratorisch tätig zu werden. Vielleicht finden sich ja noch mehr grafisch begabte Leser, die Lust haben, das Werk mit zu gestalten?

@weitergen Mir kommen da für 2013 so viele Ideen, das Jahr ist ja noch nicht um! Ich lege gleich mal los mit skizzieren.

— Lena Weitz (@lenatriticum) December 18, 2013

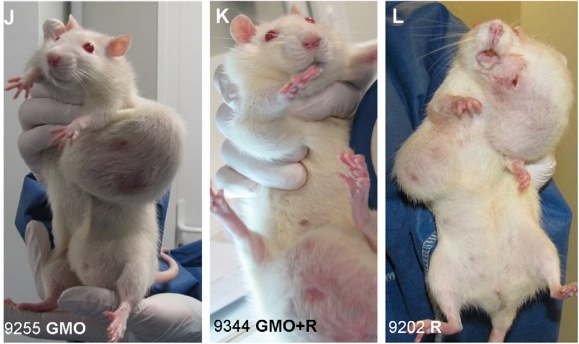

Natürlich bauchen wir auch noch mehr Motivideen für die Illustration. Wie kann zum Beispiel der Rückzug von Saatgutkonzernen aus dem Geschäft mit gentechnisch veränderten Organismen in Europa dargestellt werden? Oder die Diskussion um Open Access und Glamor-Journals?

Welche wichtigen wissenschaftlichen Ereignisse gab es sonst noch in 2013?