Ich bin vor einigen Wochen zu meinem Werdegang und insbesondere zu meinem Wechsel von der akademischen Forschung in die Wissenschaftskommunikation interviewt worden. Das Interview wurde häufig gesehen, gelesen und geteilt. Ein Gleichnis hat es leider nicht in den EMBL careers Blog geschafft, in dem das Interview veröffentlicht wurde. Das möchte ich hier noch nacherzählen.

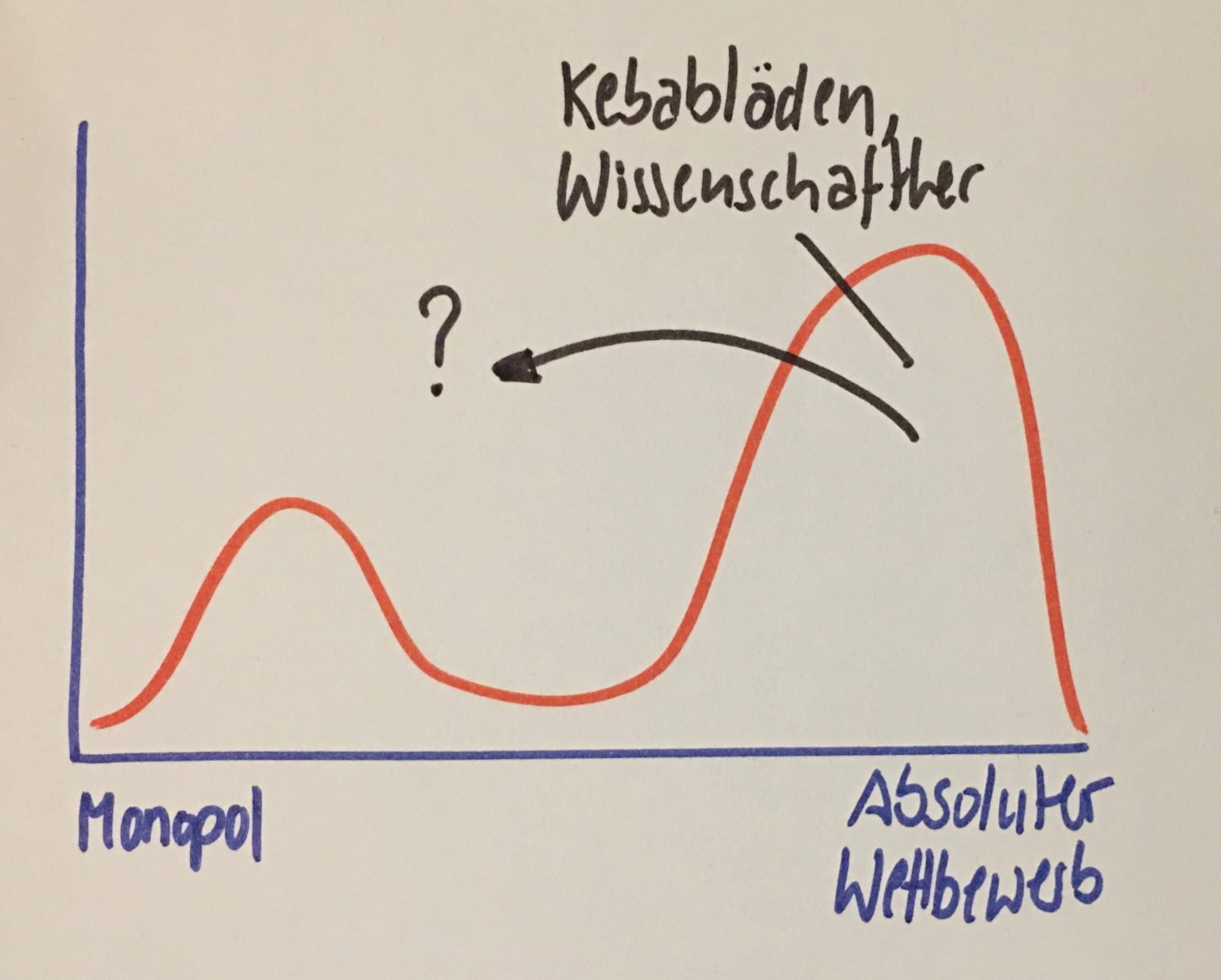

Peter Thiel, der Milliardär, analysiert in seinem Buch „Zero to One“ (Affiliate Link) unterschiedliche Arten von Unternehmen. Er identifiziert auf der einen Seite des Spektrums Unternehmen mit Monopolstellung, und auf der anderen Seite Unternehmen, die in hartem Konkurrenzkampf miteinander stehen.

Nach Thiel würden Unternehmen mit Monopolstellung tunlichst vermeiden damit zu prahlen, um nicht reguliert zu werden. Auf der anderen Seite wollten Unternehmen, die sich in absolutem Wettbewerb befinden, das häufig nicht wahrhaben wollen und würden sich allerlei Alleinstellungsmerkmale einbilden, um sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Google ist ein Beispiel für den ersten Typ. Keiner würde ernsthaft bestreiten, dass Google ein Monopol bei der Internetsuche hat. Das Unternehmen kommuniziert anders. Google sei ein Unternehmen der Werbebranche, und da sei es nur eines von vielen und habe längst kein Monopol. Man mag den Schritt der Google-Gründer das Unternehmen Alphabet zu gründen auch interpretieren, um Regulierungsschritten vorzubeugen. Google trägt freilich zu 99,6% des Umsatzes von Alphabet bei.

Kebabläden in Innenstädten sind ein Beispiel für den zweiten Unternehmenstyp, der sich in hartem Konkurrenzkampf befindet. Letztendlich verkaufen alle Kebapläden das gleiche Produkt. Kebap. Das Angebot is austauschbar, die Margen und Löhne sind niedrig, die Arbeitsbedingungen hart.

Kebapläden versuchen sich dennoch argumentativ von der Konkurrenz abzusetzen: Wir backen unser Fladenbrot selbst; unser Lokal hat eine ganz besondere Lage; wir haben mehr Kebaparten als die anderen; wenn wir nur hart genug arbeiten, setzen wir uns sicher durch, und so weiter.

Wissenschaftler sind wie Kebapläden

Was hat diese Beobachtung nun mit der Karriere von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun, mag sich mancher nun verwundert fragen.

Wissenschaftler, die im akademischen Umfeld arbeiten, sind wie Kebapläden. Sie stehen im Wettbewerb mit tausenden anderen Nachwuchswissenschaftlern, die alle das gleiche können und machen. Und alle balgen sich um limitierte finanzielle Ressourcen. Das Ergebnis sind, wie bei den Kebabläden, niedrige Löhne, Zeitverträge und harte Arbeitsbedingungen.

Wie Kebapläden versuchen Wissenschaftler sich über gefühlte Alleinstellungsmerkmale von den anderen abzusetzen: Ich arbeite an einem ganz besonderen Protein oder Stoffewechselweg; mein Forschungsfeld ist gerade klar im Kommen; meine Projektideen sind außergewöhnlich gut; wenn ich nur hart genug arbeite, setze ich mich sicher durch; und so weiter.

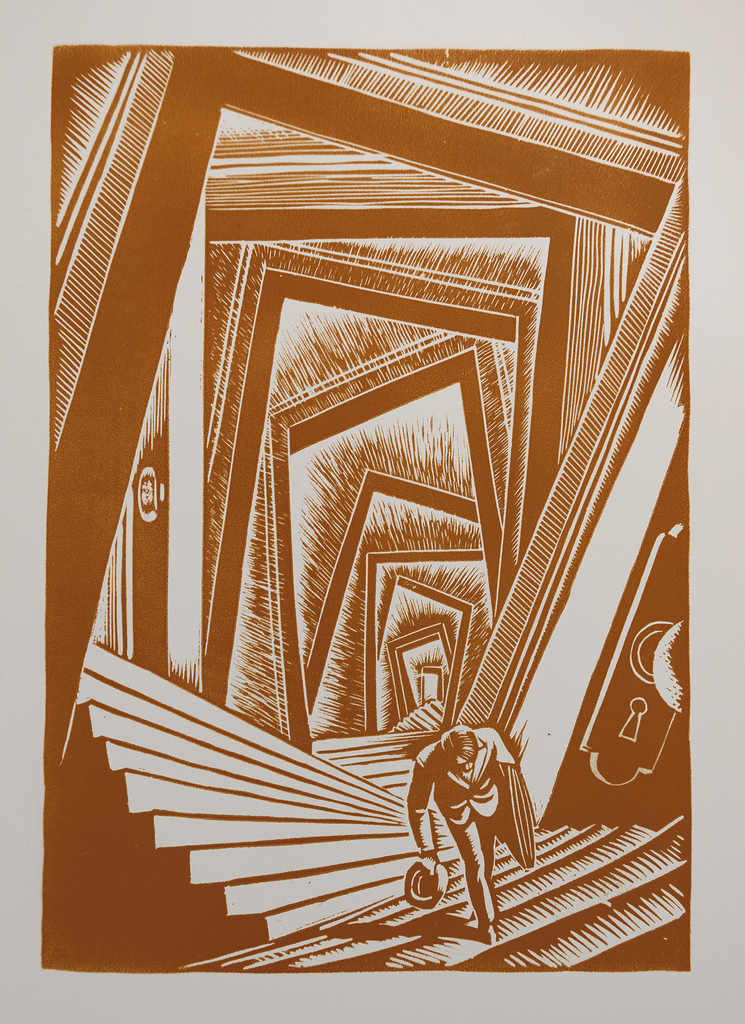

Wie schafft man es vom Konkurrenzkampf im absolutem Wettbewerb hin zu einer monopolistischen Position?