Der Papst hat 8,8 Millionen Follower auf Twitter, vergangenen Samstag hat er angekündigt, dass er jetzt „eine neue Reise antritt“ und in Zukunft auf Instagram wahrscheinlich Selfies postet.

Die katholische Kirche ist nicht unbedingt als reformfreudige Organisation bekannt. Die Social Media Accounts des Pontifex werden jedoch wie selbstverständlich in die Kommunikationsstrategie des Vatikans integriert. Weil sie erkannt haben: Nirgendwo sonst kann das Oberhaupt der Kirche so persönlich und so direkt mit den Gläubigen in Kontakt treten. Regelmäßige Statusupdates – und seien sie noch so trivial – stärken die Beziehung zur Zielgruppe.

Pray for me.

— Pope Francis (@Pontifex) March 13, 2016

Am 18. März war ich beim Workshop „Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien: Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien”, organisiert von den Wissenschaftsakademien. Bei der eintägigen Veranstaltung sollte in den vorgestellten Expertisen beleuchtet werden, wie soziale Medien und Wissenschaftskommunikation zusammen passen oder zusammen kommen können.

Nun sind die Wissenschaftsakademien nicht der Vatikan und Peter Weingart, der Sprecher und Koordinator des Projekts, hat soweit ich weiß auch weder ein Twitter- noch ein Instagram-Account. Daher bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob den Organisatoren, den Autoren der Expertisen und den Experten auf dem Podium klar geworden ist, was die Sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation leisten können und schon leisten.

Meine Zweifel ob die akademische Elite der Wissenschaftskommunikation, die das Podium in Berlin geschmückt hat, das Potential der Sozialen Medien voll erkannt hat, wurden leider bei der Tagung nicht ausgeräumt. Während laut dem Titel der Veranstaltung Bedeutung, Chancen und Risiken untersucht werden sollten, war von den Chancen auf der Tagung fast keine Rede mehr.

Desinformation, Mainstreaming und Fragmentierung wurden schon in der Ankündigung als Beispiele für spezifische Risiken der Wissenschaftskommunikation über Soziale Medien genannt. In Berlin wurden dann Bedenken um mangelnde Qualitätskontrolle geäußert und die ökonomischen Kosten der Kommunikation online duschdekliniert. Es wurde vor drohendem Reputationsverlust kommunizierender Organisationen und Akteure gewarnt, und natürlich blieb die Gefahr der Auflösung klarer Grenzen zwischen unabhängigem Qualitätsjournalismus und Wissenschafts-PR nicht unerwähnt.

Selbst im Ausblick wurde ein düsteres Bild gemalt: Bots und Algorithmen können die Wissenschaftskommunikation negativ beeinflussen oder die Forschung gleich ganz übernehmen.

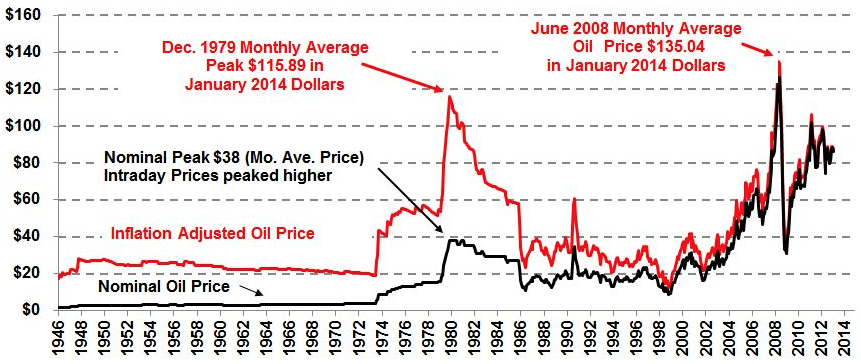

Kostenfaktoren bei der Kommunikation online. Abbildung aus der Präsentation von Leyla Dogruel.

Ich habe nach der Präsentation der ökonomischen Perspektiven des Wissenschaftsjournalismus und der Wissenschaftskommunikation (eines der vorgestellten Ergebnisse: Soziale Medien revolutionieren die Wissenschaftskommunikation nicht) die Rednerin gefragt, ob neben den Kosten, die die Kommunikation auf Sozialen Medien verursachen, nicht auch deren Nutzen untersucht wurde.

Die Datenlage sei zu dünn, war die lapidare Antwort. Und in der Tat haben während der gesamten Veranstaltung in Berlin sinnvolle Best-Practice Beispiele gefehlt.

Ich dachte mir, ich nehme diesen Artikel daher als Anlass, um ein paar Zahlen und Fakten zu Sozialen Medien in der Wissenschaftskommunikation zu sammeln, auch über den deutschsprachigen Tellerrand hinaus. Ich würde mich freuen, wenn meine natürlich unvollständige Liste in den Kommentaren noch ergänzt würde:

- Die Facebookseite I Fucking Love Science erreicht mit teils trivialen Meldungen zu Wissenschaftsthemen 24 Millionen Follower.

- Das Sub-reddit r/science hat über 10 Millionen Abonnenten.

- Animationen zu wissenschaftlichen Themen werden millionenfach auf Youtube angesehen.

- Dem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson folgen 5 Millionen Twitter Accounts. Dem Physiker Brian Cox folgen 1,7 Millionen und Richard Dawkins hat 1,4 Millionen Follower.

- Der bekannteste deutschsprachige Blogger und Kollege hier bei den ScienceBlogs, Florian Freistetter kommt auf knapp 10 000 Follower, genauso wie das von Henning Krause geführte Twitter-Account der Helmholtz Gemeinschaft übrigens.

- Auf ResearchBlogging sind über 3000 Blogs registriert, auf denen Wissenschaftler inzwischen fast 50000 Blogposts über begutachtete wissenschaftliche Papers veröffentlicht haben.

- Mein eigenes Blog hat im langjährigen Mittel knapp 20 000 Seitenaufrufe pro Monat. In meinem besten Monat hatte ich 200 000 Seitenaufrufe. Bekannte Wissenschaftsblogger, auch im deutschsprachigen Raum, haben regelmäßig hunderttausende Seitenaufrufe pro Monat.

- Über Analyse-Plugins lassen sich für Blogs, Facebook und Twitter sehr genau untersuchen wie viele Menschen wie oft was für wie lange lesen oder anschauen.

- Jedes Jahr werden über 1,2 Millionen neue peer-reviewte biomedizinische Papers publiziert. An neuen Daten und unerschlossenen Themen herrscht also mit Sicherheit kein Mangel.

- Soziale Medien verursachen nicht nur (verhältnismäßig geringe) Kosten. Wissenschaftskommunikation online ist auch ein wachsendes Berufsfeld, sowohl für Wissenschaftler, als auch für Journalisten.

- Wenn Wissenschaft nicht auf Sozialen Medien kommuniziert wird, überlassen wir das Feld den Impfgegnern, Klimaleugnern, Alternativmedizinern, fundamentalökologischen Lobbygruppen und sonstigen Scharlatanen, die im wissenschaftlich aussehenden Mäntelchen daher kommen.

Artikel zum WÖM2-Workshop und den vorgestellten Expertisen: Storify von @acatech, Artikel von mir auf der NaWik-Seite , Artikel von Reiner Korbmann auf seinem Blog. Kommentar von Henning Krause, Projektblog bei den Scilogs. Weitere Artikel zum Workshop gerne in den Kommentaren verlinken.