Am Sonntag erschien in der FAZ online ein aus dem amerikanischen von Volker Stollorz übersetzter Artikel zum Ende des Forschungsmoratoriums an einem Influenzavirus vom Typ A/H5N1. Ein Risikokommunikator nimmt darin Stellung zur Gefahr der Freisetzung des Erregers, zum Beispiel durch einen Unfall oder durch einen dem Wahnsinn anheim gefallenen Wissenschaftler, der an dem Virus forscht.

Der Risikokommunikator bemängelt, dass keine „echte“ Diskussion in der Zeit des Moratoriums (immerhin ein Jahr) über die Gefährlichkeit des Erregers und die Risiken der Forschung daran geführt wurde. Er führt an, dass das Moratorium die Forschung an gefährlichen Viren nicht sicherer gemacht habe. Peter Sandman, der Autor des Artikels, hat in seinem sicher gut gemeinten Artikel leider weitgehend das Thema verfehlt. Zumindest hat er für eine Biosicherheitedebatte den falschen Aufhänger gewählt.

Das eigentlich wichtige Ergebnis der Studie war nicht, dass im Labor ein potentiell gefährliches Grippevirus entstanden ist, welches durch Tröpfcheninfektion zwischen Säugetieren übertragen werden kann. Das wichtige Ergebnis war, wie einfach das Virus gefährlich geworden ist: Fünf simple Punktmutationen haben gereicht, dass ein in Vögeln endemisches Virus plötzlich von Frettchen zu Frettchen übertragen werden kann. Punktmutationen kommen in der freien Wildbahn deutlich häufiger vor, verglichen etwa mit dem Entstehen neuer Virenstämme durch Rekombination.

Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass einige solcher Stämme bereits in ihren Wirten das draußen existieren und nur wenig (Zeit) zur Übertragung auf den Menschen fehlt. Wozu da aber eine freiwillige Forschungspause von einem Jahr gut sein soll, will mit nicht einleuchten. Lars Fischer hat dieses Argument in seinem Blog aufgerollt und kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Moratorium in diesem Fall kontraproduktiv war.

Doch zurück zum Artikel in der FAZ. Der Autor hat in einem Punkt Recht. Das Moratorium wurde nicht für eine ausführliche Debatte über Biosicherheit genutzt, insbesondere über das sogenannte Dual Use Dilemma. Übersetzt auf die Forschung mit pathogenen Erregern heißt das: In wie weit sollen wissenschaftliche Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, wenn diese in den falschen Händen dazu benutzt werden können Biowaffen herzustellen?

Nun, eben jene Debatte fand vor gut einem Jahr schon bei mir im Blog statt. Ich habe damals meine Leser um ihre Meinung gebeten: Was soll mit den H5N1 Daten geschehen? Etwa die Hälfte der 339 abgegeben Stimmen entfiel auf die Option „Publikation mit modifiziertem Ergebnis- und Methodenteil“ – also so, dass die Ergebnisse zwar öffentlich sind, aber gewisse Hürden existieren, die es nicht jedem Labor ermöglichen die Experimente zu wiederholen. Exakt ein Drittel der Teilnehmer der Umfrage stimmten für die Forschungsfreiheit und die Publikation der Manuskripte ohne Einschränkung. Nur 15% waren der Meinung, man sollte von der Publikation gänzlich absehen.

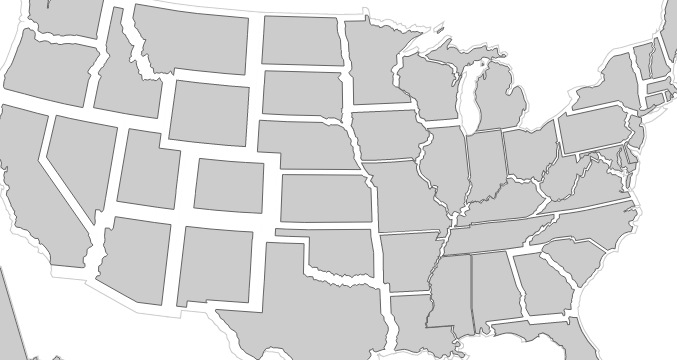

Weltkarte der Hochsicherheitslabore (S4). Labore in Betrieb sind rot. Eine zoombare Karte gibt es hier.Ein weiterer Aspekt, den Sandman in seinem Artikel in der FAZ behandelt, betrifft die generelle Sicherheit der Forschung an gefährlichen Erregern. Leider taugt die aktuelle Diskussion um die Influenzaviren dafür nur bedingt, obwohl es mehrere Medien, die von Killerviren oder Supervirern sprechen, gerne bedrohlich hätten. Die Viren sind einfach nicht gefährlich genug. Nicht einmal die Frettchen, die sich im Labor mit den mutierten H1N1 Viren infizierten, starben.

Gefährliche Erreger gibt es dennoch wahrlich genug. Ebola, Lassa und Marburg-Viren zum Beispiel verursachen hemorrhagisches Fieber. Eine Ansteckung verläuft fast immer tödlich. Weltweit gibt es nur rund 30 Labore (vier davon in Deutschland) an denen mit solchen Organismen geforscht werden darf. Solche Labore sind komplett abgeschirmt oder gleich in eigenen Gebäuden angesiedelt. Diese Labore der Sicherheitsstufe S4 haben ihr eigenes, geschlossenes Ventilationssystem und drinnen herrscht Unterdruck, so das selbst bei einem Leck nichts entweichen kann. Wissenschaftler, die in solchen Räumen arbeiten, müssen mehrere Schleusen passieren, bevor sie die Räumlichkeiten betreten oder verlassen können und tragen einen Überdruckanzug im Labor. Hier im Video gibt’s das ganze in Bildern (ab min. 6:45).

Man weiß also mit gefährlichen Erregern umzugehen und Laborunfällen ist vorgebeugt. Bleibt einzig die Gefahr des Diebstahls pathogener Keime durch Laborangestellte. Denn die von Sandman beschworenen Amateurbiologen, die in Garagenlaboren Killerviren züchten, die gibt es nur im Film.