Für die meisten Menschen, die regelmäßig die ScienceBlogs lesen klingt es trivial: Wer, wie, wo über Wissenschaft berichtet, hat sich in den letzten Jahren verändert. Zeitungsberichte, Fernsehreportagen, Radiointerviews und der Tag der offenen Tür wurden durch Blogs, soziale Medien, online Foren, Podcasts, selbst produzierte Videos, Science Slams, und so weiter ergänzt und erweitert.

Die veränderte Medienlandschaft bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, über Artikel in Fachpublikationen hinaus, direkt an der Kommunikation über Wissenschaft teil zu nehmen und somit die Wahrnehmung der Wissenschaft im Allgemeinen und die der eigenen Person und Forschung im Speziellen zu beeinflussen.

Der NaWik Pfeil vereint wesentliche Elemente der Wissenschaftskommunikation. Quelle: NaWik

Nicht alle Wissenschaftler haben die Chancen, die sich dadurch bieten erkannt, oder eine Antwort auf die Frage, warum man als Wissenschaftler überhaupt von den verfügbaren Medien Gebrauch machen und kommunizieren sollte.

Jene Frage, auf die es, vielleicht wenig überraschend, keine allgemeingültige Antwort gibt, wird zentral in den Seminaren des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) behandelt.

Ganz egal, ob die Kommunikation primär der Förderung der eigenen Reputation dienen soll, ob es einfach aus Spaß an der Weitergabe des eigenen Wissens geschieht, oder man sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet fühlt, die als Gesamtheit der Steuerzahler ja häufig die eigene Forschung finanziert: Das NaWik bietet Wissenschaftlern in Seminaren die Möglichkeit die Werkzeuge effektiver Kommunikation zu lernen und mit neuen wie traditionellen Medien professionell umzugehen.

Was sich wie ein Absatz aus einem Werbeprospekt für das NaWik anhört, hat genau diesen Hintergrund: Ich bin seit kurzem Dozent am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation und biete zusammen mit meinen Kollegen eben solche Seminare an.

Meistens werden diese Veranstaltungen von Unis und wissenschaftlichen Einrichtungen für ihre Mitarbeiter direkt gebucht. Aufgrund zahlreicher Nachfragen bieten wir aktuell drei offene Seminare in unseren Räumen in Karlsruhe an: „Verständlich Schreiben“ mit Klaus Wingen, „Verständlich Präsentieren“ mit Kristin Raabe und ein Seminar zu „Wissenschaft Online und in Sozialen Medien“ mit mir als Dozent.

Es sind übrigens noch ein paar Plätze offen in den Seminaren. Hier gibts mehr Informationen zu den Seminaren und auch einen Link zur Anmeldung!

Kategorie: Job und Karriere

-

Mein neuer Job als Dozent und eine Einladung zum Seminar über Wissenschaftskommunikation

-

Wenn eine wissenschaftliche Karriere einem Marathon gleicht, kommen 90% nie am Ziel an

Vor einiger Zeit habe ich folgenden Satz gelesen: „Eine Karriere in der Wissenschaft ist kein Sprint, sondern ein Marathon”. Klingt oberflächlich richtig. Wer in der Wissenschaft erfolg haben will, muss Scheuklappen anlegen, Gas geben, und vor allem ausdauernd sein.

Bei einem Volksmarathon kommen im Durchschnitt rund 80% der Starter im Ziel an, und wer ausreichend trainiert, ist wahrscheinlich bei den Finishern dabei. Der Anteil der promovieren Wissenschaftler, die irgendwann mit unbefristetem Arbeitsvertrag ausgestattet in einem akademischen Umfeld arbeiten, ist hingegen lächerlich gering. 8% der Doktoranden haben aktuellen Zahlen aus den USA zur Folge später tatsächlich eine (immer noch befristete) “Tenure-Track” Stelle inne.

Ungeachtet der miserablen Aussichten auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere wertet die Mehrzahl der Doktoranden und Doktorandinnen Forschung oder Lehre innerhalb des akademischen Umfelds dennoch als attraktivsten Karriereweg. Kein Wunder, werden doch laut einer Studie 85% aller Doktoranden in den Biowissenschaften innerhalb ihres beruflichen Umfelds ermutigt, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, anstatt sie realistisch und adäquat auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Das Missverhältnis zwischen den akademischen Karriereplänen vieler Nachwuchswissenschaftler und der den tatsächlichen Beschäftigungsmöglichkeiten im System, zusammen mit fehlender oder nur rudimentärer Karriereberatung an den Unis und Instituten führt regelmäßig zu großen Frustrationen. Wenn die Erkenntnis reift, dass man trotz harter Arbeit, trotz guter Ideen, trotz jahrelanger Entbehrungen und trotz vieler Publikationen, den Marathonlauf nicht zu Ende bringen wird, stellt sich nicht selten das Gefühl ein, beruflich gescheitert zu sein.

Es wird Zeit, dass sich die Kultur ändert. Eine Doktorarbeit ist keine Etappe in einem Wettlauf und eine wissenschaftliche Karriere ist kein Marathon mit einem Ziel, das mit großer Wahrscheinlichkeit nie erreicht wird. Wenn nicht einmal jeder zehnte Doktorand langfristig Platz im akademischen System findet, ist die Promotion vielmehr eine qualifizierende Zusatzausbildung für den Arbeitsmarkt außerhalb, als ein Baustein einer wissenschaftlichen Karriere.

Das muss nicht nur so kommuniziert werden, ich denke, die Institute und Fakultäten haben ob dieser Zahlen dem wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber sogar die Verantwortung, sie aktiv bei der Berufswahl zu unterstützen. Ich weiß, dass es an britischen Universitäten sogenannte “Career Offices” gibt. Wie steht damit in Deutschland? Gibt es unterstützende Maßnahmen für die Karriere außerhalb? Wie sehen diese aus und werden sie angenommen? -

13 Gründe für den Postdoc. Mich haben sie von einem Rückfall geheilt.

Gestern hatte ich einen Rückfall. Den ersten seit zwei Jahren, seit ich nicht mehr als Postdoc arbeite, sondern selbstständig bin. Ich bin eingeladen worden, der Verteidigung einer Doktorarbeit beizuwohnen, mein Funktion ist die des externen Herausforderers. Ich muss mir also die Dissertation des Kandidaten gründlich durchlesen, und mir Fragen überlegen, die ich bei der Disputation stellen kann. Beim Lesen des Ergebnisteils waren sie wieder da, die ganzen Ideen für Projekte, und ich habe den Kick gespürt, den ich bekomme, wenn sich sich eine unerforschte Frage auftut und ich weiß, welche Experimente und Analysen notwendig sind, um den nächsten Schritt zu gehen.

Ich weiß nicht, warum ich überhaupt zugesagt habe, bei der Disputation dabei zu sein. Aus altruistischen Gründen, oder weil ich einfach noch nie in Tallinn war? Heute morgen war ich jedenfalls wieder geheilt von dem Rückfall. Ich habe mich erinnert, zu welchem Preis man die Kicks der eigenen Ideen einkauft.Klick aufs Bild vergrößert die Abbildung. Von the upturned microscope .

-

Academia: Don't believe the hope

Als kleiner Nachschlag zu meinem gestrigen Artikel über die Probleme in der akademischen Welt, insbesondere in Bezug auf Doktorandinnen und Postdocs, die möglicherweise die Hoffnung treibt, wenn sie nur genug Zeit und Energie investieren, es doch möglich sein sollte, einen Job im akademischen Betrieb zu ergattern.

Die hier eingebundene Grafik (Klick darauf vergrößert sie) zeigt auf, wo die 16.000 Biologie-Doktorandinnen und Doktoranden, die jedes Jahr in den USA anfangen, sich Jahre später, wieder finden.

37% aller Promovierenden brechen demnach vor der Doktorprüfung ab. 70% aller Akademiker, die die Promotion abschließen fangen einen Postdoc an. Insgesamt enden weniger als 8% all jener, die eine Promotion anfangen und 15% aller Postdocs auf einer sogenannten Tenure Track Stelle, also einem Job, der eventuell mal in einer unbefristeten Anstellung mündet.

Infografik: Where will a Biology PhD take you. Quelle: http://www.ascb.org/ascbpost/index.php/compass-points/item/285-where-will-a-biology-phd-take-you

Das große Problem ist nicht die geringe Anzahl der akademischen Stellen. Es gibt eben nur begrenzt Fördermittel. Es ist das fehlende Interesse des Systems, diejenigen, die darin ausgebildet werden, auf alternative Karrieren vorzubereiten. Wobei der Begriff „Alternative Karriere“ aufgrund der oben dargestellten Zahlenverhältnisse und in Anlehnung an den Vortrag von Gregory Petsko, eigentlich für den akademischen Weg vorbehalten sein sollte.

Um es mit dem gescheiterten Akademiker und derzeit beliebtesten Nihilisten des Internets zu sagen:

Academia: Don’t believe the hope.A gentle reminder: Don’t believe the hope.

— Nein. (@NeinQuarterly) April 14, 2014 -

Die Leiden der Jungen Wissenschaftler

Wenige aktive Wissenschaftler werden behaupten, dass derzeit mit dem akademischen System so weit alles in Ordnung ist. Die Probleme sind vielschichtig. Die prominenteste Kritik bezieht sich aktuell vor allem aber auf das Publikationswesen.

So hat Nobelpreisträger Randy Scheckman letztes Jahr im Dezember einen Artikel im Guardian publiziert, in dem er Open Access Publishing propagiert und den Impact-Faktor im Allgemeinen sowie den Einfluss der Flagschiff-Journale einflussreicher Verlage, nämlich Cell, Nature und Science, im Besonderen kritisiert.

Sydney Brenner, ebenfalls Nobelpreisträger, hat in einem kürzlich publizierten Interview eine ähnliche argumentative Richtung eingeschlagen. Er kritisiert darin den Einfluss der Herausgeber der Wissenschaftsmagazine auf das, was publiziert wird und somit wissenschaftliche Trends bestimmt.

Er warnt in dem Interview vor dem Einfluss des Impact-Faktors auf die Beurteilung der Förderwürdigkeit von Wissenschaftlern und Forschungsprojekten und schlägt damit die Brücke von Problemen mit dem Publikationswesen zu allgemeinen Problemen im akademischen System.

Brenner stellt fest, dass viele der bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolge der letzten Jahrzehnte heute, bedingt durch Publikationsdruck und dem verlangten Erreichen kurzfristiger Ziele, wohl nicht mehr möglich wären. In einem Nachruf (pdf) auf den vergangenen November verstorbenen zweifachen Nobelpreisträger Frederick Sanger schreibt Brenner:„A Fred Sanger would not survive today’s world of science. […] He would be labelled as unproductive, and his modest personal support would be denied. We no longer have a culture that allows individuals to embark on long-term—and what would be considered today extremely risky—projects.“

Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind komplex und nicht nur mit einem ungeeigneten oder wenigstens unzureichenden Publikationssystem zu erklären. Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind auch nicht alleine aus dem Blickwinkel von oben, von Wissenschaftlern, die es geschafft haben, wie die Nobelpreisträger Schekman und Brenner, zu verstehen. Die aktuellen Probleme betreffen vor allem jene, die selbst forschen.

Die National Academy of Science in den USA hat eine Kommission gegründet, um die Situation der Postdocs in the USA zu untersuchen, also diejenigen Wissenschaftler, die zusammen mit den Doktorandinnen die eigentliche Forschungsarbeit leisten. Die Ergebnisse werden vom Leiter der Kommission, Gregory Petsko, in einem Video zusammen gefasst. Sie treffen auch auf die akademische Welt außerhalb der USA zu.Petsko erkennt, dass nur ein Bruchteil der Postdocs tatsächlich Chancen auf eine akademische Karriere haben, gleichzeitig werden die Nachwuchswissenschaftler an den Universitäten und Instituten aber vollkommen unzureichend auf eine Berufstätigkeit außerhalb der akademischen Forschung vorbereitet.

„The figure [of postdcos continuing an academic career] is much below 20%. We’re fond of saying that we should prepare people for alternative careers without realising that we are the alternative career. […] If we believe as scientists that the people we are training in our labs are being trained for academic careers, we are fooling ourselves and we are doing them a disservice. […] We need to worry about whether we are giving them adequate preparation for careers that are not like the careers that we have.“

Petsko hat Recht: Der akademische Weg ist zum Standard geworden. Vor allem in den Naturwissenschaften existiert fast ein Automatismus, wonach man an das Studium eine Promotion anschließt, und danach – häufig aus tatsächlichem oder so wahrgenommenen Mangel an Alternativen – mit dem Postdoc weiter macht. Die wissenschaftliche Karriere gleicht einer breiten Straße, die dennoch für über 80% in einer Sackgasse endet.

Das Überangebot an hochqualifizierten Wissenschaftlern, die um viel zu wenige verfügbare Stellen im akademischen Mittelbau oder als Gruppenleiter oder Nachwuchsprofessor konkurrieren, hat längst zu einem ungesunden und von Frustrationen geprägten Umfeld geführt, in dem die wenigsten noch Spaß an der Forschung haben und psychische Erkrankungen schon normal und akzeptiert sind.Bild: Thomas Sahan via flickr CC BY 2.0

-

Die Sanktionen der EU gegen die Schweiz treffen die Falschen

Es trifft offenbar immer erst die Falschen. Nachdem die Schweizer in einem Referendum am 9. Februar mehrheitlich beschlossen haben, die Einwanderung in ihr Land zu limitieren, hat die Schweizer Regierung darauf verzichtet, Kroatien in die Liste der Länder aufzunehmen, deren Bürger auch in ihrem Land Freizügigkeit genießen. Als Folge dieses Verzichts hat die Europäische Kommission beschlossen, der Schweiz vorerst ihren Rang als assoziiertem Land bei den europäischen Forschungsprogrammen abzusprechen.

Diese Entscheidung schwächt die europäische Forschungsinfrastruktur, die stark auf international vernetzte Forschungsprojekte aufbaut, und in der die Schweiz als wissenschaftlicher Hochleister eine wichtige Rolle spielt. Forscher in der Schweiz, egal ob dort gebürtig oder Ausländer, dürfen sich außerdem nicht mehr auf die Calls vom European Research Council (ERC) bewerben. Hier ist eine Zusammenfassung der Konsequenzen (.pdf) von offizieller Stelle.

Es geht um eine Menge Geld. In dem gerade angelaufenen achten Rahmenprogramm (Horizon 2020) werden in den kommenden sechs Jahren rund 80 Milliarden Euro an Fördermitteln vergeben. Kooperative Projekte mit Schweizer Beteiligung können betroffen sein. Der Personalizing Health and Care Call mit einem Gesamtvolumen von 303 Millionen Euro schließt morgen und der Mobility for Growth Call (341 Millionen) kommende Woche Dienstag. Der 485 Millionen Euro Topf des ersten ERC Starting Grant Calls mit Anmeldeschluss am 25. März wird wohl an den Schweizern vorbei gehen, was vor allem junge Nachwuchswissenschaftler treffen würde.

Die Schweiz hat die brisante Lange natürlich erkannt und schafft derzeit ein befristetes Förderinstrument zum Ausgleich, das aktuell vor allem für Bewerber auf ERC Starting Grants relevant ist. Wissenschaftler, die ein Forschungsprojekt in der Schweiz planen und dazu einen ERC Starting Grant beantragen wollten, können ihren Antrag zwischen dem 15. März und dem 25. März 2014 beim Schweizerischen Nationalfonds SNF einreichen.

Es gibt außerdem natürlich Petitionen mit einem Appell für einen europäischen Hochschulraum und dem Wunsch, dass die Schweiz Teil der europäischen Wissenschaft bleiben soll.

Die komplett internationalisierte Wissenschaftselite ist nun wirklich unverdächtig nationalschweizerische Interessen zu verfolgen und hat beim Referendum Anfang Februar wahrscheinlich nicht mehrheitlich mit „Ja“ gestimmt. Wieso sie aber direkt die Konsequenzen der Schweizer Abstimmung, beziehungsweise der Sanktionen der Europäischen Kommission treffen soll, ist mir unverständlich. -

Wer es sich leisten kann. Randy Schekman gegen den Impact Factor und über Open-Access-Publishing

Heute findet die diesjährige Preisverleihung der Nobelpreise statt. Ab kurz vor eins sollte hier der die Liveübertragung der Vergabe des Friedensnobelpreises in Oslo zu sehen sein und ab zwanzig nach vier sollten dann auch die Naturwissenschaftler in Stockholm ihre Medaillen und Urkunden entgegen nehmen dürfen.

Einer der diesjährigen Preisträger ist Randy Schekman, der zusammen mit James Rothman und Thomas Südhof den Preis für Physiologie und Medizin bekommt, und zwar für die Aufklärung der zellulären Sekretionswege und Vesikeltransport. Auf Englisch heißt das so:„for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our cells.”Hier ist der Link zu Scheckmans 54 minütigem Vortrag den er am 7.12. am Karolinska-Institut hielt. Für diejenigen, die sich näher mit der Thematik befassen wollen oder einen historischen Überblick über das Feld bekommen möchten.

Wissenschaftler stehen ja nur selten im öffentlichen Rampenlicht. Die Verleihung der Nobelpreise ist jedoch eine der Ausnahmen und Randy Schekman nutzt die momentane Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, um in einem Artikel im Guardian Open Access zu propagieren und explizit die von ihm so gekannten Luxusmagazine Cell, Nature und Science, sowie den Impact Factor im Allgemeinen zu kritisieren. Insbesondere geht es ihm um den negativen Einfluss, den die hochselektiven Magazine auf den generellen Wissenschaftsbetrieb haben:Luxury-journal editors […] accept papers that will make waves because they explore sexy subjects or make challenging claims. This influences the science that scientists do. It builds bubbles in fashionable fields where researchers can make the bold claims these journals want, while discouraging other important work […].Scheckman erklärt weiter, wie Open-Access Magazine (wie das von ihm co-herausgegebene eLife Journal) den kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Literatur erlauben und unter Einhaltung aller notwendigen Qualitätskriterien fairer publizieren, da sie eine größere Anzahl an Artikeln veröffentlichen können als die Luxusmagazine und nicht auf Abonnenteneinnahmen angewiesen sind.

Obwohl aktuell bereits etwa 20% der biomedizinischen Fachliteratur frei zugänglich sind, vollzieht sich der Kurswechsel hin zu offenen Modellen zu langsam – und stößt an Grenzen. Ein Artikel in einem „Luxusmagazin“ wird in den Köpfen der Wissenschaftler immer noch mit hoher Qualität gleichgesetzt. Einer aktuellen Umfrage der Nature Publishing Group zur Folge, sind es demnach immer noch das Prestige des Magazins, sowie der Impactfaktor, die neben der fachlichen Relevanz entscheiden, an welches Magazin das eigene Manuskript geschickt wird.

Weiter werden in den Auswahlkriterien der Forschungfinanzierer und der Berufungskommissionen viel Wert auf Publikationen in Luxusmagazinen gelegt. Ein Erstautorenpaper in Cell, Nature oder Science ist in meiner Erfahrung immer noch fast so etwas wie eine Garantie für das berufliche Weiterkommen auf der akademischen Karriereleiter. Es zählt der Name mehr als die Inhalte.

Es ist daher leider immer noch eine Luxusposition, die der Nobelpreisträger Schekman einnimmt, wenn er sagt, dass sein Labor die Luxusmagazine boykottiere und seine Mitarbeiter ihre Manuskripte woanders einreichen würden. Es ist eine Luxusposition, die ihm nach 46 eigenen Artikeln in Cell, Nature und Science nichts mehr anhaben wird, die einigen Postdocs in seinem Labor aber die Karriere kosten kann. -

Ideenklau: Die Parasiten der Wissenschaft

Marcus Pössel erzählt in seinem Blog „relativ einfach“ eine offenbar reale Geschichte vom Diebstahl einer Idee aus einer Bewerbung für eine Postdocstelle in der Astronomie. Einer der Professoren, an den das Bewerbungsschreiben ging, versuchte laut des Artikels das geplante Projekt selbst durchzuführen, ohne den Urheber zu informieren oder ihn etwa an den Messungen und Analysen zu beteiligen. Durch Zufälle erfährt der Bewerber für die Postdocstelle von dem Ideenklau und glücklicherweise ist der Bewerber letztendlich dennoch der erste, der die zugehörigen Daten publizieren kann.

Der dort beschriebene Fall stellt eine Ausnahme dar, weil der Urheber durch die schriftliche Dokumentation der Idee identifizierbar war, und weil der Dieb der Idee ebenfalls relativ eindeutig identifiziert werden konnte, da offenbar ein im Wortlaut sehr ähnlicher Antrag bei einer astronomischen Beobachtungsstation von ihm eingereicht wurde.

Ideenklau in der Wissenschaft kommt in meiner Erfahrung relativ häufig vor, selten sind jedoch die Urheber der Ideen so einfach zu identifizieren wie im oben beschriebenen Fall, denn häufig werden gute Ideen in gutem Glauben formlos und mündlich kommuniziert. Auf Konferenzen, nach Vorträgen, in Meetings und in Gesprächen beim Mittagessen. Die meisten Ideendiebstähle passieren dadurch in einer Grauzone, in der Ideenklau relativ einfach dadurch gerechtfertigt wird, dass man sich eben durch Dritte habe inspirieren lassen.

Ich glaube auch, dass sich vielfach diejenigen, die Ideen klauen, gar keiner Schuld bewusst sind. Denn wer noch nie eine eigene Idee hatte, und wem folglich auch noch nie eine geklaut wurde, kann gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, geistiges Eigentum gestohlen zu bekommen. Derjenige versteht auch nicht den Wunsch, dieses zu schützen – vor eben jenen Parasiten der Wissenschaft die Ihre „Inspiration“ für Projekte einfach direkt von Kollegen übernehmen.

Es ist allerdings auch klar, dass die Wissenschaft von Ideen alleine nicht lebt. Es kommt auf deren Umsetzung an. Dabei den Beitrag des Urhebers der Idee bewusst oder unbewusst zu ignorieren und zu verschleiern demotiviert die Ideengeber und ist klar wissenschaftliches Fehlverhalten. Es sollte dementsprechend behandelt und geahndet werden.Bild oben von user dumbonyc auf flickr (CC BY-SA 2.0)

-

Wie der Brain Drain Universitätsrankings verfälscht

Man (und Frau) mag von Universitätsranglisten und deren Aussagekraft halten was man will, interessant sind sie doch. Die Top sieben Unis des Times Higher Education World Reputation Rankings 2013 sind: Harvard (US), MIT (US), Cambridge (UK), Oxford (UK), Berkley (US), Stanford (US) und Princeton (US). Vor allem and der Spitze verändert sich die Ergebnisliste von Jahr zu Jahr nur marginal. Deutsche Universitäten sind in der Top 100 fünf Mal vertreten: LMU (Platz 44) und TU München, HU und FU Berlin, Uni Heidelberg. Im deutschsprachigen Raum ist die ETH Zürich auf Rang 20 am besten platziert.

Kritiker solcher globalen Rankings führen mit Recht an, dass für diese Listen zu viele Informationen über einen Kamm geschoren werden: Forschung und Lehre; Fachrichtungen und Fakultäten. Beidem ist in der von Thomson Reuters durchgeführten Studie Rechnung getragen. Forschung und Lehre fließen in einem Verhältnis von 2:1 in den globalen Wert ein, die Gesamtpunktzahl ist dann für die einzelne Hochschulen aufgeschlüsselt – wenn auch nur für die weltweite Top 50. Detaillierte Informationen zu akademischen Teilgebieten und Wissenschaftssparten wurden für die Studie erhoben, sind aber zu diesem Zeitpunkt nicht gesondert publiziert worden.

Stellt sich trotzdem die Frage, wie vor allem die großen internationalen Unterschiede zu Stande kommen: Die USA ist mit über 40 Unis innerhalb der Top 100 vertreten, Großbritannien folgt als nächstgrößte Wissenschaftsnation mit neun Unis. Wie kommt es zu dieser Vormachtstellung der USA in dem Ranking? Das Ergebnis hat Methode, es beruht auf der Art der Datenerhebung und auf der Auswahl der Befragten selbst: Etablierte Wissenschaftler weltweit – demographisch und nach Fachrichtung gewichtet.Der online verfügbare Fragebogen gibt Aufschluss über die Hintergründe des Rankings. Die eingeladenen Teilnehmer können für das internationale Ranking bis zu 15 Universitäten weltweit angeben. Die stark überproportional häufige Nennung von US-Unis ist neben der unbestritten hohen Qualität von Forschung und Lehre dort auch auf andere Faktoren zurück zu führen: Die USA waren und sind für ausländische Wissenschaftler ein attraktiver Ort um einen Teil der eigenen Laufbahn dort zu verbringen. Konsequenterweise können viele Befragte außerhalb der USA Auskunft geben über die Qualität der dortigen Unis. Und die ist natürlich super, schließlich war man (frau) selber dort.

Im Gegenzug sind US-amerikanische Wissenschaftler eher weniger für längere Aufenthalte an ausländischen Forschungsinstituten bekannt. Dementsprechend beschränkt ist deren Kenntnis und Urteilsvermögen zur Qualität von Forschung und Lehre an Unis außerhalb der USA. Folglich ist das Ranking durch die einseitige Mobilitätskultur der Wissenschaftler verfälscht (a.k.a. Brain Drain) und zeigt vor allem, dass ein Forschungsaufenthalt in den USA hilfreich bei der weiteren Wissenschaftskarriere ist. Denn nur etablierte Wissenschaftler mit durchschnittlich 17 Jahren akademischer Tätigkeit – im Volksmund diejenigen, die es „geschafft“ haben, nahmen an der Umfrage teil.Verwandte Artikel im Blog:

Viel hilft viel – Deutsche Wissenschaft im internationalen Vergleich

Forschungsstandort Mittlerer Osten

Die internationale Finanzkrise als Chance für den Wissenschaftsstandort Deutschland

Petition zur Sicherung des EU-Forschungsbudgets unterschreiben

-

Extreme Fälle von Betrug in der Wissenschaft

Schön, dass geistiges Eigentum in Deutschland einen so hohen Stellenwert genießt. Wörtliche Übernahmen einiger Textstücke und fehlende Quellenangaben in einer Dissertation einer 25 jährigen im Jahr 1980 führen dazu, dass eine gestandene Bundesministerin zurücktritt. Um Schaden von Amt, Ministerium, Partei und Regierung abzuwenden. Zu bewundern, die Rücktrittskultur in Deutschland, wie sie Kommentator Gustav schon letzte Woche ausgemacht hat.

Ich für meinen Teil finde es ja fast ein bisschen langweilig, dass die Geschichte so schnell vom Tisch ist. zu Guttenberg hat zur Freude aller zumindest ein paar Tage länger gekämpft, und in Relation zu anderen, aktuellen Fällen von Wissenschaftsbetrug ist die Causa Schavan, mit Verlaub, ein Fürzchen.

Zum Beispiel gibt es Diederik Stapel, ein 2011 suspendierter Professor der Sozialpsychologie an der Universität Tilburg und vormals in Groningen in den Niederlanden. Stapel ist der König der Wissenschaftsfälscher. Er hat einerseits existierende Datensätze so manipuliert, dass sie seinen Hypothesen entsprechen, oder die Rohdaten gleich komplett selbst erfunden. Er deckte diesen Vorgang durch scheinbar reguläre Vorbereitungen. Methoden und Studienbedingungen wurden mit Co-Autoren diskutiert und Fragebogen wurden entworfen, jedoch nie ausgeteilt.

Einer dieser Artikel hatte es sogar in Science geschafft. Inzwischen wurden 49 Artikel von Stapel zurückgezogen und wahrscheinlich wird die Zahl auf 65 Artikel ansteigen. Diederik Stapel ist geständig, die Hintergründe und Ergebnisse des Falles sind gut dokumentiert und können hier nachgelesen werden. Retraction Watch berichtet regelmäßig über frisch zurück gezogene Stapel-Artikel.

Sehr schön ist auch der Fall Anil Potti. Potti ist ausgebildeter Arzt und war bis 2010 an der Duke Universität in North Carolina beschäftigt. Er erforschte die Zusammenhänge von Genexpressionsänderungen, Krebs und Krebstherapie (Oncogenomics). Aktuell sind zehn seiner Artikel zurück gezogen, darunter Papers in bekannten Magazinen, wie NJEM, Nature Medicine und PNAS. Potti hat Microarraydaten im großen Stil gefälscht, deren Interpretation seinen Publikationen zu Grunde liegen. Retraction Watch verfolgt den Fall Potti ebenfalls, seit 2010.

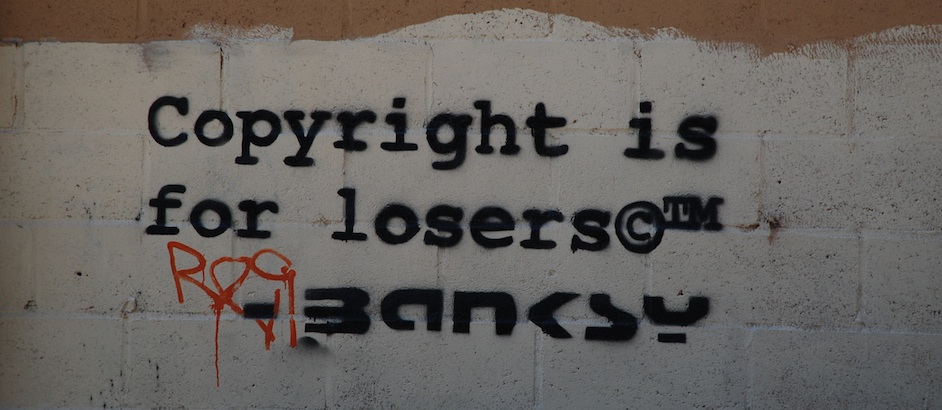

Aktuell nimmt dieser Fall eine kuriose Wendung. Die Seite Retraction Watch wurde letzte Woche von Ihrem Provider Informiert, dass zehn der Blogartikel zu Anil Potti wegen Copyrightverletzungen nicht mehr online gestellt werden dürfen. Der Provider drohte weiter, dass bei wiederholten Copyrightverletzungen die gesamte Seite geschlossen werden könnte.

Kläger in diesem Copyrightfall war die Seite newsbulet.in, von der Adam Marcus und Ivan Oransky, die Macher von Retractionwatch, ihre Artikel zu Potti abgeschrieben haben sollten – und tatsächlich waren zehn Retractionswatchartikel identisch mit Artikel auf der indischen Seite (inzwischen dort gelöscht).

Ein eher technisches Detail legt nahe, dass die eigentlichen Urheber der Potti-Artikel die Autoren von Retractionwatch sind: Die Seite newsbulet.in wurde erst im Oktober 2012 registriert. Neun der zehn kopierten Artikel zu Potti wurden jedoch von Retractionwatch davor publiziert.

Potti, von dem zehn Artikel komplett zurück gezogen und etliche andere nachträglich geändert werden mussten hat übrigens laut Retractionwatch noch aktive Lizenzen in North Carolina und Missouri, kann dort also als Arzt praktizieren.Verwandte Artikel im Blog:Ist Schavan als Ministerin noch tragbar?

Guttenberg auf Stufe sechs der Wissenschaftshölle

Kämpfen und verlieren – Felisa Wolfe-Simon, das Arsen-Paper und die Öffentlichkeit

H.M. Krishna Murthy – Gefälschte Proteinstrukturen entdeckt

Das schockierende Lügengebilde des Scott Reuben und dessen Fundamente

Titelbild: Ausschnitt aus Hieronymus Bosch – Die Versuchungen des Heiligen Antonius (von sainz CC BY-SA-NC-2.0)