Mich verbindet so etwas wie Hassliebe mit Mathematik. Ich war immer schon von der Klarheit und gleichzeitig der Abstraktion dieser Wissenschaft fasziniert und habe Freunde bewundert, denen das Verständnis für Mathematik zufliegt. Mir ging es leider nicht so. Es war in der Schule mein schlechtestes Fach. In meiner gesamten Schullaufbahn schrieb ich eine einzige Sechs. Das war in Mathe. Ich bin nicht stolz darauf. Ich bin mehr als einmal an mir gestellten Aufgaben verzweifelt, zum Teil aus Mangel an ausreichendem Methodenwissen, aus Mangel an Talent, und zum Teil an einer fehlenden Greifbarkeit der Problemstellungen. Vielleicht lag es auch an meinem Mathelehrer. Die Abstraktion der Mathematik, die ich einerseits bewundere, hat mir jedenfalls oft deutlich meine intellektuellen Grenzen aufgezeigt.

Das Heidelberg Laureate Forum ist das Gipfeltreffen preisgekrönter Wissenschaftler aus Mathematik und Computerwissenschaften. Die Koryphäen kommen dort kommende Woche mit 200 Nachwuchswissenschaftlern aus etlichen Ländern in Heidelberg zusammen. Wie kommt es also, dass ausgerechnet ich, mit zugegebenermaßen beschränktem mathematischen Verständnis und kaum erwähnenswerten Ausflügen in die Programmierung von Computern, von dort berichten darf?

Moderne Mathematik und Computerwissenschaften haben mit der von mir so innig gehassliebten Schulmathematik wahrscheinlich so viel zu tun wie eine Magnetschwebebahn mit der Draisine. Das Verständnis der Grundlagen wird für mich also sicher nicht einfacher – und darüber kann ich dann auch nicht berichten auf dem HLF-Blog. Ich habe mir aber vorgenommen beim Laureate Forum in Heidelberg die Fragestellungen zu verstehen, die hinter der Forschung stehen. Die potentiellen und realen Anwendungen der beiden Forschungsgebiete vorzustellen, schlicht also das für mich geistig so Fremde und Abstrakte greifbar zu machen.

Ich habe mir zur Vorbereitung auf das Heidelberg Lautete Forum durchgelesen an was die 200 Nachwuchswissenschaftler forschen. Sowohl die Faszination wie auch das Verständnis für Mathematik und Computerwissenschaften haben dabei schon zugenommen. Einige mehr oder weniger zufällig ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich, ihre Motivation, und ihre Forschungsgebiete zur Einstimmung auf die Tagung drüben im englischsprachigen Blog jeden Tag diese Woche vor. Unter anderem von mir gibt es dann kommende Woche auch auf dem deutschen Blog des HLF Texte aus Heidelberg. Der Twitter Hashtag ist #hlf15.

Autor: Tobias

-

Meine einzige Sechs war in Mathe

-

Mein neuer Job als Dozent und eine Einladung zum Seminar über Wissenschaftskommunikation

Für die meisten Menschen, die regelmäßig die ScienceBlogs lesen klingt es trivial: Wer, wie, wo über Wissenschaft berichtet, hat sich in den letzten Jahren verändert. Zeitungsberichte, Fernsehreportagen, Radiointerviews und der Tag der offenen Tür wurden durch Blogs, soziale Medien, online Foren, Podcasts, selbst produzierte Videos, Science Slams, und so weiter ergänzt und erweitert.

Die veränderte Medienlandschaft bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, über Artikel in Fachpublikationen hinaus, direkt an der Kommunikation über Wissenschaft teil zu nehmen und somit die Wahrnehmung der Wissenschaft im Allgemeinen und die der eigenen Person und Forschung im Speziellen zu beeinflussen.

Der NaWik Pfeil vereint wesentliche Elemente der Wissenschaftskommunikation. Quelle: NaWik

Nicht alle Wissenschaftler haben die Chancen, die sich dadurch bieten erkannt, oder eine Antwort auf die Frage, warum man als Wissenschaftler überhaupt von den verfügbaren Medien Gebrauch machen und kommunizieren sollte.

Jene Frage, auf die es, vielleicht wenig überraschend, keine allgemeingültige Antwort gibt, wird zentral in den Seminaren des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) behandelt.

Ganz egal, ob die Kommunikation primär der Förderung der eigenen Reputation dienen soll, ob es einfach aus Spaß an der Weitergabe des eigenen Wissens geschieht, oder man sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet fühlt, die als Gesamtheit der Steuerzahler ja häufig die eigene Forschung finanziert: Das NaWik bietet Wissenschaftlern in Seminaren die Möglichkeit die Werkzeuge effektiver Kommunikation zu lernen und mit neuen wie traditionellen Medien professionell umzugehen.

Was sich wie ein Absatz aus einem Werbeprospekt für das NaWik anhört, hat genau diesen Hintergrund: Ich bin seit kurzem Dozent am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation und biete zusammen mit meinen Kollegen eben solche Seminare an.

Meistens werden diese Veranstaltungen von Unis und wissenschaftlichen Einrichtungen für ihre Mitarbeiter direkt gebucht. Aufgrund zahlreicher Nachfragen bieten wir aktuell drei offene Seminare in unseren Räumen in Karlsruhe an: „Verständlich Schreiben“ mit Klaus Wingen, „Verständlich Präsentieren“ mit Kristin Raabe und ein Seminar zu „Wissenschaft Online und in Sozialen Medien“ mit mir als Dozent.

Es sind übrigens noch ein paar Plätze offen in den Seminaren. Hier gibts mehr Informationen zu den Seminaren und auch einen Link zur Anmeldung!Das NaWik ist ein Institut der Klaus Tschira Stiftung und des Karlsruher Instituts für Technologie.

-

Wie Big Biotech die Hepatitis C Therapie revolutioniert

Ich erinnere mich noch sehr gut an das Therapietagebuch von Jörg Böckem auf Spiegel Online. Herr Böckem ist Journalist und ex-Junkie. Er war mit dem Hepatitis C Virus (HCV) infiziert und unterzog sich von 2006 bis 2007 einer antiviralen Behandlung, die ihn heilte. Er dokumentierte die Therapie inklusive der fürchterlichen Nebenwirkungen in regelmäßigen Kolumnen auf Spiegel Online. Ich las damals jeden seiner Einträge im Therapietagebuch, vor allem weil mir Böckems offener, ehrlicher Stil gefiel, und zum Teil wahrscheinlich auch aus Voyeurismus.

Seine Hepatitis C wurde mit einer Kombination aus dem Nukeleosidanalogon Ribavirin, das virostatisch wirkt, und einem PEGylierten (und damit retardiert wirkendem) Interferon behandelt. Jörg Böckem war mit dem Genotyp 1 des Hepatitis C Virus infiziert und hatte Glück zu jener Hälfte der Patienten zu gehören, die nach Abschluss der einjährigen Therapie virenfrei waren.

Hepatitis C ist keine seltene Krankheit. Es wird davon ausgegangen, dass weltweit bis zu 200 Millionen Menschen infiziert sind. In Georgien sind mindestens 7% der Bevölkerung HCV-Positiv und in den USA sterben inzwischen mehr Menschen an den Folgen einer Hepatitis C Infektion als an AIDS.

Seit Jörg Böckems interferongeschwängertem Tagebuch voller Horrorstories der Nebenwirkungen der Medikamente, fand eine Biotechrevolution bei der Hepatitis C Therapie statt.

Das von Gilead Sciences entwickelte und erst seit kurzem zugelassene Kombipräparat Harvoni® kann oral eingenommen und muss nicht mehr injiziert werden. Die Nebenwirkungen sind im Gegensatz zur interferonbasierten Therapie äußerst mild. Die Therpiedauer ist von einem Jahr auf zwei bis drei Monate verkürzt und vor allem: Während die interferonbasierte Therapie nur bei der Hälfte der Träger des Hepatitis C Virus Genotyp 1 anschlägt, wirkt Harvoni® bei über 95%, je nach Studie bis 99% der Infizierten.

Harvoni® besteht aus einem spezifischen Inhibitor der RNA-Polymerase (Sofosbuvir) und einem Inhibitor des NS5A Proteins des Hepatitis C Virus (Ledipasvir). Sofosbuvir (Sovaldi®) wird auch alleine bei der Hepatitis C Therapie eingesetzt.

Andere Unternehmen wie AbbVie (Viekira Pak®), Bristol Myers Squibb und Merck USA ziehen mit ähnlichen Präparaten nach und haben die Zulassung Ihrer Hepatitis C Medikamente entweder beantragt oder bereits erhalten. Harvoni® wirkt auch bei Infektionen mit anderen Hepatitis C Genotypen zu über 90% und wird zur Therapie vorgeschlagen.

Die Kosten des Fortschritts

Klingt fast zu gut um war zu sein? Spätestens bei den Kosten der neuen Hepatitis C Medikamente schlucken Krankenkassen, Gesundheitspolitiker und Mitblogger Joseph Kuhn. Die Harvoni-Therapie schlägt in den USA mit umgerechnet über 1000 Euro zu Buche – pro Pille. Das sind fast 85 000 Euro für eine zwölfwöchige Behandlung.

Wie sind diese Kosten zu rechtfertigen? Aus Sicht der Pharmaunternehmen sind es neben dem Ziel natürlich Gewinn machen zu wollen, die hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die durch Verkäufe erfolgreicher Medikamente wieder eingespielt werden müssen. Außerdem würden durch die medikamentöse Behandlung hohe Folgekosten für die Gesundheitssysteme vermieden, beispielsweise durch nun nicht mehr notwendige Lebertransplantationen nach Zirrhosen.

Tatsache ist, dass die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller selten den realen Marktpreisen entsprechen und zum Teil deutliche Preisnachlässe ausgehandelt werden. Für die Märkte in Schwellenländern werden außerdem Lizenzen an Unternehmen vergeben, die auch von patentgeschützen Wirkstoffen Generika herstellen und deutlich günstiger anbieten können.

Gilead hat sich unterdessen vorgenommen Hepatitits C auszurotten. Das Unternehmen plant eine Pilotstudie im 5 Millionen Einwohner Land Georgien, in dem, wie weiter oben schon erwähnt, 7% aller Bewohner HCV positiv sind. Gilead plant, die notwendigen Medikamente allen Infizierten Georgiern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unterstützt werden sie dabei vom US-amerikanischen Center for Disease Control and Prevention. Ein globaler Fond zur Bekämpfung von Hepatitis C, ähnlich wie zur Bekämpfung von Tuberkulose, AIDS und Malaria, ist angedacht.

Foto: Gilead

Erklärung zu einem möglichen Interessenkonflikt: Der Autor besitzt Aktien von Gilead Sciences.

-

Lebensgefahr im Labor

Es muss im zweiten Jahr meiner Doktorarbeit gewesen sein, als in meinem Labor ein neuer Doktorand eingestellt wurde. Er, mit der gerne zur Schau gestellten Attitüde des etwas verschrobenen Wissenschaftlers, hatte Faible dafür, etablierte Methoden und Versuchsprotokolle nicht zu übernehmen sondern zu optimieren. Prinzipiell kein schlechter Charketerzug für einen Forscher, hier jedoch fast mit fatalen Folgen.Jener Doktorand beschloss einen Liter einer frisch in einer Schott-Schraubdeckelflasche (Abbildung oben links) angesetzen Pufferlösung zur Proteinaufreinigung nicht etwa wie üblich im Eisbad zu kühlen, sondern hierfür Trockeneis Pellets einzusetzen, die aus gefrorenem etwa -80°C kaltem CO2 bestehen. Zur effektiveren Kühlung – die vermeintliche Optimierung – wurden die Trockeneispellets dafür direkt in die Pufferlösung gegeben. Um das Austreten weißen CO2 Dampfes zu unterbinden, verschloss der Doktorand die Schraubdeckelflasche fest.Trockeneis sublimieren bei Raumtemperatur, geht also vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über. Bei der Sublimation findet eine Volumenvergrößerung des CO2 um das 760 fache statt. Die Glasflasche hatte dem Gasdruck wenig entgegenzusetzen und barst.Ein Schrapnell schlug etwa 20 Zentimeter vom Kopf einer unbeteiligten Postdoktorandin mit trockenem Plop in eine Styroporbox (Symbolbild oben rechts) ein und blieb dort stecken.Der Doktorand entschied damals einvernehmlich mit seinem Arbeitgeber die angefangene Doktorarbeit abzubrechen. Ich glaube er zog dann nach England um dort zu promovieren.Jahrelang hielt ich ich diese Geschichte für eine Kuriosität der Laborarbeit. Erst ein jüngst veröffentlichter Diskussionsfaden auf Reddit machte mir deutlich, dass solche beinahe-Unfälle offenbar häufiger sind als angenommen. Mir stellt sich nach Lektüre der Laborkatastrophen die Frage, ob im Laborwissenschaftler nicht ähnlich wie Arbeiter auf Hochseeölplattformen eine großzügige Risikozulage bekommen sollten. -

Dialog oder Lobbyarbeit? Wissenschaftskommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Leider habe ich das Originalzitat nicht mitgeschrieben. Reiner Korbmann gibt es so in seinem Blog wieder: „Wenn ich nicht bereit bin, als Konsequenz der gesellschaftlichen Meinungsbildung in schlimmster Konsequenz mein Labor zuzumachen – etwa weil die Gesellschaft meine Arbeiten nicht akzeptieren kann – dann darf ich diesen Prozess nicht Dialog nennen.“ Oder anders ausgedrückt: „Ein Dialog beginnt da, wo man akzeptiert, dass jemand nein sagt”.Gesagt hat das Dietram Scheufele auf dem Forum Wissenschaftskommunikation. Scheufele ist Professor für Science Communication an der Universität Wisconsin, Madison und er war so etwas wie der Star des diesjährigen Branchentreffens der deutschen Wissenschaftskommunikatoren.Der Satz hat viel Zustimmung und Beifall bekommen auf der von Wissenschaft im Dialog organisieren Fachkonferenz in Potsdam. Ein Dialog mit der Gesellschaft und deren Recht mitzuentscheiden klingt ja auch gut und demokratisch. Schließlich wird die meiste Forschung durch Steuergelder gefördert.Ich bin mir nicht sicher, ob dieser “konsequente Dialog” der richtige Weg ist. Im Gegenteil, ich empfinde die Aussage als populistisch und, wenn Scheufeles Satz zu einem Leitmotiv für Wissenschaftskommunikation würde – zugespitzt formuliert – als Verrat an der Wissenschaft.Ich verdeutliche meine Meinung vielleicht am besten mit Beispielen.Insbesondere bei kontrovers diskutierten Themen aus der Wissenschaft wird deutlich, dass die Meinung der Gesellschaft, oder vielmehr die prominenter Interessengruppen aus der Gesellschaft (denn mit der ganzen Gesellschaft diskutiert man eigentlich nie) nach objektiven Kriterien nicht als Entscheidungskriterium dienen sollte.Soll man Tierhäuser schließen, wenn Tierschützer Umfragen produzieren, wonach die Gesellschaft Tierversuche verdammt? Tierversuche an Mäusen oder Fischen sind ein wesentlicher Bestandteil der biomedizinischen Grundlagenforschung. Sie waren beispielsweise bei der Entdeckung der zellulären Grundlagen des menschlichen Orientierungssinns unumgänglich. Forschung, die dieses Jahr mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde.Ist es richtig, nationale Anbauverbote für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen auszusprechen, weil es zwar einem gesellschaftlichen Konsens entspricht, die Risiken und Nebenwirkungen auf die sich die Anbaugegner berufen jedoch erwiesenermaßen übertrieben oder schlicht unwahr sind?Sollen die Ergebnisse von Klimawissenschaftlern keinen Einfluss auf die Energiepolitik haben, wenn sich ein gesellschaftlicher Konsens findet, wonach die Folgen eines unverminderten Ausstoßes von CO2 auf den Klimawandel vernachlässigbar seien?Wissenschaft findet Wahrheiten, die so lange gelten, bis sie wissenschaftlich widerlegt sind, und nicht so lange, wie diese von einem gesellschafttlichen Konsens getragen werden. Deshalb finde ich, hat die Wissenschaft das Recht auf die Richtigkeit und Relevanz von Forschungsergebnissen zu bestehen und in irrational geführten Debatten durchaus die Erlaubnis die Diskussion abzubrechen. Kein Dialog ist auch eine Option.Diese Beispiele verdeutlichen mehrere Aufgaben für die Wissenschaftskommunikation, die verallgemeinerbar sind und einen Dialog auf Augenhöhe überhaupt erst möglich machen:- Das zielgruppengerechte Aufbereiten und verständliche Erklären wissenschaftlicher Ergebnisse unter Nutzung unterschiedlicher (neuer) Medien, Akteure und Formate.

- Die Unterstützung der fachlichen Qualität und Sicherstellung der Aktualität des Unterrichts in wissenschaftlichen Fächern an Schulen im Zuge einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Alphabetisierung.

- Die Qualifikation von Wissenschaftlern selbst als zentrale Akteure der Wissenschaftskommunikation (wie im Aufruf des Siggener Kreises beschrieben).

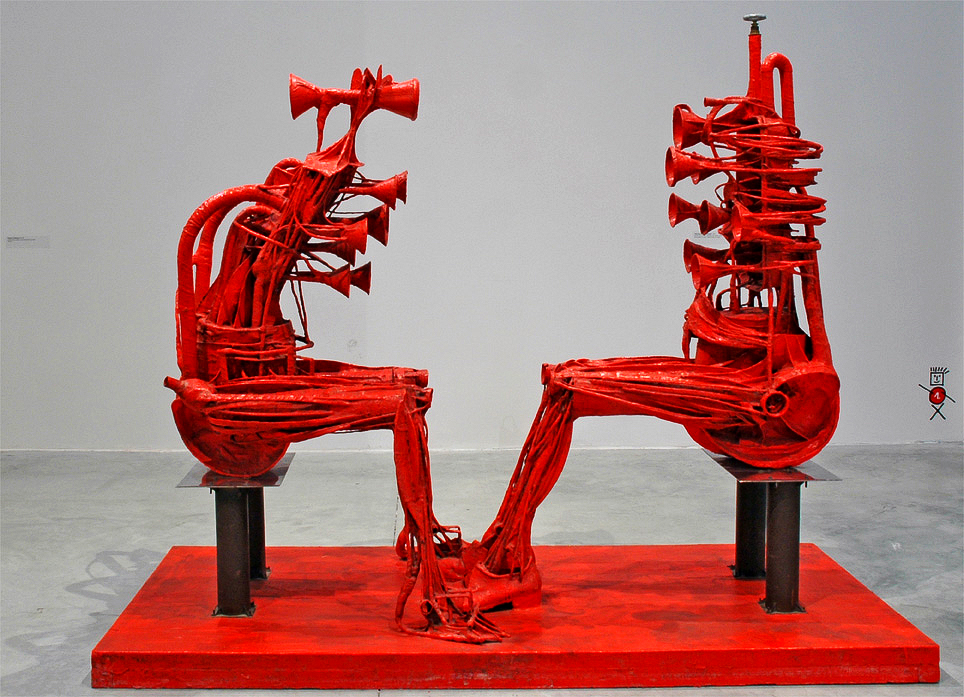

Vielleicht schafft es die Community ja, die Debatte um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation so langsam hinter sich zu lassen, und findet ein neues, eigenes Leitbild. Wie wäre es mit: Wissenschaftskommunikation ist Lobbyarbeit für die Forschungsfreiheit und für ein rationales Weltbild.Bild oben: Skulptur Großer Dialog von Karel Nepraš (Wikimedia commons)

-

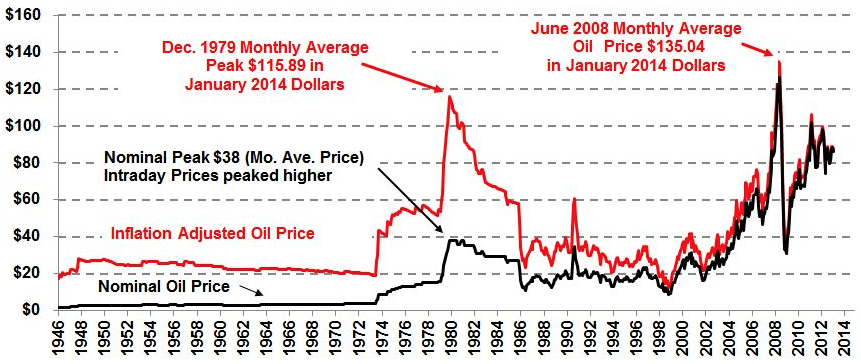

Die OPEC hat den längeren Atem – Warum der niedrige Ölpreis den Saudis zuletzt schadet

Die Entscheidung, der OPEC, die maximale Fördermenge von 30 Millionen Barrels pro Tag vorerst unverändert zu lassen, ist kein Zeichen der Schwäche des Ölkartells. Es ist ein Test des längeren Atems und ein Versuch, konkurrierende Ölproduzenten trocken zu legen. Der Marktpreis pro Barrel liegt aktuell bei etwa 70 Dollar, die Kosten um rentabel zu fördern liegen für russisches Öl zum Beispiel bei 110 Dollar pro Barrel und für die Gewinnung kanadischen Öls aus Ölsand bei etwa 100 Dollar. Denkbar schlechte Marktbedingungen für diese Konkurrenten der OPEC.

Auch für die USA liegt der Preis denkbar knapp an der Rentabilitätsschwelle für die Ölförderung durch Fracking. Die Vergangenheit dient als Warnung. Der letzte Fracking-Boom in den USA in Folge der Ölkrise der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fand Anfang der 80er Jahre ein rapides Ende, ausgelöst durch fallende Ölpreise, damals vor allem verursacht durch die Verfügbarkeit billigeren Öls aus Alaska und der Nordsee.

Paradoxerweise kann selbst Saudi-Arabien, der größte Produzent und einflussreichstes Mitglied der OPEC, bei einem Preis von 70 Dollar pro Barrel nicht mehr rentabel fördern. Der eine Dreiviertel Billion Dollar umfassende Bargeldpuffer der Saudis erlaubt es ihnen jedoch abzuwarten und zu beobachten, wie weniger rentable und weniger liquide Konkurrenten der Reihe nach Probleme bekommen. Das selbst ärmere OPEC-Länder wie Venezuela, Nigeria und der Iran davon betroffen sind, wird offenbar in Kauf genommen.

Der aktuell relativ niedrige Ölpreise dürfte auch die Debatte um die Gewinnung von Schiefergas in Deutschland durch Fracking wenn nicht aufgehoben, so doch zumindest aufgeschoben haben. Denn abgesehen von der Frage der Rentabilität, scheint rein rational wenig gegen die Gasförderung durch Fracking auch in Deutschland zu sprechen. -

Wenn eine wissenschaftliche Karriere einem Marathon gleicht, kommen 90% nie am Ziel an

Vor einiger Zeit habe ich folgenden Satz gelesen: „Eine Karriere in der Wissenschaft ist kein Sprint, sondern ein Marathon”. Klingt oberflächlich richtig. Wer in der Wissenschaft erfolg haben will, muss Scheuklappen anlegen, Gas geben, und vor allem ausdauernd sein.

Bei einem Volksmarathon kommen im Durchschnitt rund 80% der Starter im Ziel an, und wer ausreichend trainiert, ist wahrscheinlich bei den Finishern dabei. Der Anteil der promovieren Wissenschaftler, die irgendwann mit unbefristetem Arbeitsvertrag ausgestattet in einem akademischen Umfeld arbeiten, ist hingegen lächerlich gering. 8% der Doktoranden haben aktuellen Zahlen aus den USA zur Folge später tatsächlich eine (immer noch befristete) “Tenure-Track” Stelle inne.

Ungeachtet der miserablen Aussichten auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere wertet die Mehrzahl der Doktoranden und Doktorandinnen Forschung oder Lehre innerhalb des akademischen Umfelds dennoch als attraktivsten Karriereweg. Kein Wunder, werden doch laut einer Studie 85% aller Doktoranden in den Biowissenschaften innerhalb ihres beruflichen Umfelds ermutigt, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, anstatt sie realistisch und adäquat auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Das Missverhältnis zwischen den akademischen Karriereplänen vieler Nachwuchswissenschaftler und der den tatsächlichen Beschäftigungsmöglichkeiten im System, zusammen mit fehlender oder nur rudimentärer Karriereberatung an den Unis und Instituten führt regelmäßig zu großen Frustrationen. Wenn die Erkenntnis reift, dass man trotz harter Arbeit, trotz guter Ideen, trotz jahrelanger Entbehrungen und trotz vieler Publikationen, den Marathonlauf nicht zu Ende bringen wird, stellt sich nicht selten das Gefühl ein, beruflich gescheitert zu sein.

Es wird Zeit, dass sich die Kultur ändert. Eine Doktorarbeit ist keine Etappe in einem Wettlauf und eine wissenschaftliche Karriere ist kein Marathon mit einem Ziel, das mit großer Wahrscheinlichkeit nie erreicht wird. Wenn nicht einmal jeder zehnte Doktorand langfristig Platz im akademischen System findet, ist die Promotion vielmehr eine qualifizierende Zusatzausbildung für den Arbeitsmarkt außerhalb, als ein Baustein einer wissenschaftlichen Karriere.

Das muss nicht nur so kommuniziert werden, ich denke, die Institute und Fakultäten haben ob dieser Zahlen dem wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber sogar die Verantwortung, sie aktiv bei der Berufswahl zu unterstützen. Ich weiß, dass es an britischen Universitäten sogenannte “Career Offices” gibt. Wie steht damit in Deutschland? Gibt es unterstützende Maßnahmen für die Karriere außerhalb? Wie sehen diese aus und werden sie angenommen? -

Chikungunya-Epidemie – Kommt das Virus bald nach Deutschland?

Im Dezember 2013 gab es die erste Meldung bestätigter Verdachtsfälle von Infektionen mit dem Chikungunya-Virus auf der Karibikinsel Saint Martin. Wie ein kleiner Punkt, der auf dem Radarschirm einmal schwach aufblinkt wurde registriert, dass ein Virus, dass im mittleren und südlichen Afrika, sowie in Südostasien heimisch ist, zum ersten Mal in der westlichen Hemisphäre auftaucht.

Inzwischen ist auf dem kleinen Punkt auf dem Radar auf Saint Martin eine veritable Epidemie geworden. Es gibt über 180 000 Verdachtsfälle aus der gesamten Karibik, inklusive der Touristenziele Dominikanische Republik und Martinique. Mehrere Fälle werden inzwischen auch aus Cuba, Mexico, anderen mittelamerikanischen Ländern, sowie den USA beschrieben.

Die Fälle sind bislang durch Touristen oder Geschäftsreisende eingeschleppt worden, Experten warnen jedoch, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis das Virus auch auf dem amerikanischen Festland endemisch wird.

Chikungunya-Virus Infektionen in der Karibik seit Ende 2013. Quelle: CDCWas ist Chikungunya?

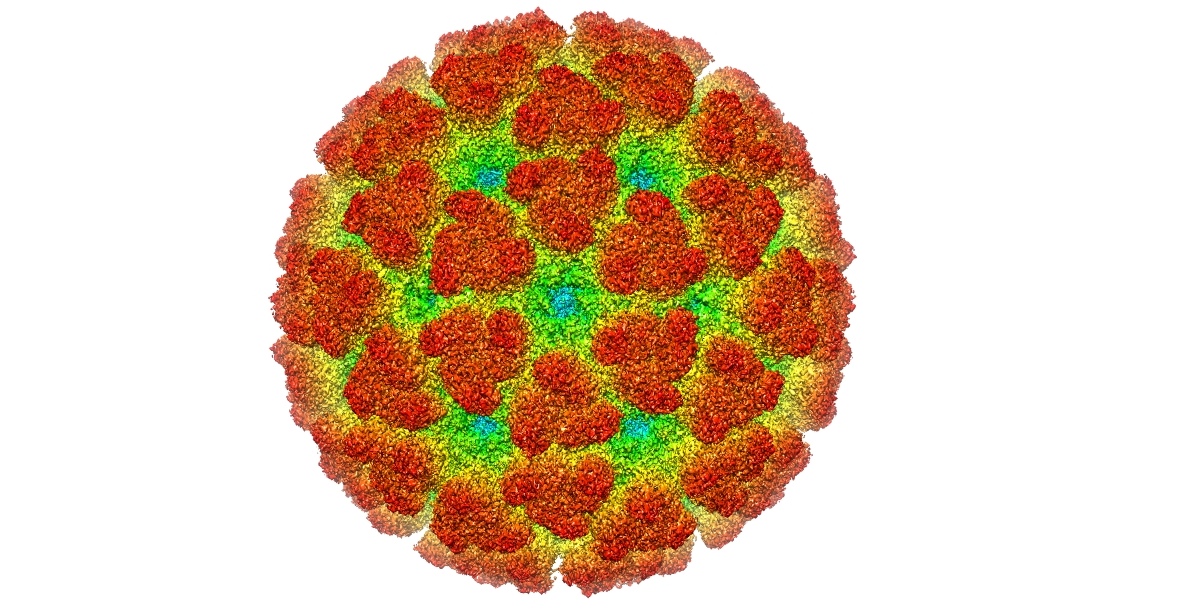

Das Chikungunya Virus ist ein Alphavirus mit einem 11,6 kB großen, einsträngigen RNA-Genom. Das Virus hat die Form eines Ikosaeders und ist etwa 40 nm im groß. Es befällt Fibroblastenzellen und Muskelvorläuferzellen. Eine Infektion mit dem Chikungunya-Virus führt nach einer normalerweise zwei bis dreitägigen Latenzzeit zu Hautausschlag und akuten Fieberschüben, die mehrere Tage anhalten.

In der Folge klagen infizierte über arthritis-ähnlichen Schmerzen in den Gelenken der Extremitäten, die in Ausnahmefällen mehrere Jahre anhalten können. Es gibt aktuell weder die Möglichkeit, eine Infektion spezifisch zu therapieren, oder einen Impfstoff gegen die Infektion mit dem Virus. Übertragen wird das Chikungunya-Virus von Stechmücken der Gattung Stegomyia (früher: Aedes).

Die aktuell dokumentierten Chikungunya-Fälle beschränken sich nicht auf Amerika alleine. In Katalonien sind erste Verdachtsfälle aufgetreten, und Frankreich hat 47 Verdachtsfälle, allesamt bislang jedoch vermutlich eingeschleppt durch Aufenthalte in der Karibik.

Asiatische Tigermücke. Quelle: Wikipedia

Was muss passieren, dass die Krankheit auch in Europa zur Epidemie wird? Neben dem Einschleppen aus betroffenen Regionen, muss der Überträger endemisch sein, also die Stechmücken, die das Virus übertragen.

Ein bekannter Überträger von Chikungunya ist die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus. Die Moskitoart wurde 1990 nach Italien gebracht und ist inzwichen im gesamten Mittelmeeraum verbreitet. 2011 wurde die Moskitoart auch in in Deutschland gesichtet. Im warmen, äußersten Südwesten des Landes. -

Hilft die E-Zigarette beim Aufhören mit dem Rauchen?

Kaum ein Raucher, der restlos glücklich mit seiner Sucht ist, wird freiwillig auf die E-Zigarette umsteigen. Wer umsteigt, das sind die Gesundheitsbewussten, die mit dem schlechten Gewissen, diejenigen, die aufhören wollen.

Die E-Zigarette wird auch so vermarktet: Zwei Drittel der in einer Studie untersuchten Marketing Claims von Anbietern der elektrischen Zigarette nehmen direkt auf den Ausstieg aus dem Tabakkonsum Bezug.

Wie sieht es aber mit der Evidenz aus? Hilft die E-Zigarette um mit dem Rauchen aufzuhören? Dadurch, dass die elektrische Variante der Zigarette eine relativ neue Erfindung ist, gibt es nicht besonders viele Studien zum Thema. Diejenigen, die ich mir angeschaut habe, zeigen keinen klaren Nutzen des Tabakersatzprodukts beim Abgewöhnen der Sucht.

Eine klinische Studie mit 657 aussteigewilligen Teilnehmern aus Australien hat untersucht, ob die E-Zigarette beim Aufhören besser hilft als Nikotinpflaster oder der kalte Entzug in Form von Placebo-E-Zigaretten.

Die Teilnehmer der Studie wurden drei Monate mit den Zigarettenersatzpräparaten versorgt, und sechs Monate nach Studienstart wurde der Erfolg beim Aufhören ausgewertet. 7,3% der Teilnehmer, die auf E-Zigaretten umgestiegen waren, hatten auch sechs Monate nach Studienstart den tabakhaltigen Zigaretten entsagt. 5,8% der Teilnehmer, die Nikotinpflaster benutzten und 4.1% der Teilnehmer, die nikotinfreie Placebo-E-Zigaretten bekamen, waren ebenfalls zigarettenfrei nach den sechs Monaten Beobachtungszeitraum. Ein klarer Nutzen sieht anders aus.

Eine aktuell publizierte Populationsstudie fand zwar, dass signifikant mehr Frauen, junge Erwachsene und Menschen mit wenig Bildung sich auf die E-Zigaretten einlassen; in der Studie war jedoch der Anteil derjenigen, die nach einem Jahr aufgehört hatten in der Gruppe jener, die E-Zigaretten rauchten sogar niedriger als in der Zigaretten rauchenden Kontrollgruppe.

Die Autoren schreiben, mit Einschränkung der statistischen Aussagekraft ihrer Daten, dass es verboten werden sollte, E-Zigaretten in der Werbung als Mittel zum Aufhören anzupreisen, so lange die Evidenz hierfür fehle. Eine Stellungnahme des Deutschen Krebsforschungszentrums dkfz zur E-Zigarette kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen: „Die Evidenz reicht bislang nicht aus, um qualifizierte Aussagen zur Wirksamkeit der E-Zigarette als Hilfsmittel zum Rauchstopp zu treffen.“

Zur Frage, ob ehemalige Raucher mit den weniger direkt gesundheitsschädlichen E-Zigaretten wieder anfangen, also auf die alte Sucht im neuen Gewand hereinfallen, habe ich leider keine Daten gefunden. Eine Annekdote aus den Kommentaren zum Artikel gestern beschreibt, wie die E-Zigarette von einem ehemaligen Raucher zur Kontrolle von Hunger und Gewicht eingesetzt wird.

Vielleicht besinnen sich ja die Hersteller der E-Zigarette und bewerben ihre Produkte in Zukunft als Diätmittel. -

Die E-Zigarette kann Millionen Menschenleben retten. Wozu dann regulieren?

Tabak hat im zwanzigsten Jahrhundert 100 Millionen Menschenleben gefordert. Die WHO prognostiziert 1 Milliarde Tabaktote weltweit für dieses Jahrhundert – wenn der bisherige Trend anhält.

Seit 2007 wird ein Mittel gegen den Tabaktod angeboten. Die E-Zigarette raucht nicht, sie produziert Dampf. Die E-Zigarette stinkt nicht, weil nichts verbrannt wird. Die E-Zigarette ist weniger gesundheitsschädlich, denn es entsteht kein Kohlenmonoxid, keine Blausäure, kein Arsen, keine Nitrosamine und keine polyzyklischen Kohlenwasserstoffe.

Ist die elektrische Zigarette also die Lösung eines der größten Gesundheitsprobleme unserer Zeit? Die Teilnehmer einer Vortragsrunde mit dem Titel “Sanftes Töten oder unsere größte Chance für das Gesundheitswesen” äußerten sich gestern auf dem Euro Science Open Forum (ESOF) vorsichtig positiv, hatten allerdings auch Bedenken.

Wilson Compton, Stellvertretender Direktor vom NIDA zitierte Literatur, wonach genetische Unterschiede in Nikotinrezeptoren dazu beitragen, wie viele Zigaretten ein Raucher braucht und wie abhängig und krank er dementsprechend wird. Auch sei bei Jugendlichen die Plastizität des Gehirns noch hoch, und daher die Gefahr der Abhängigkeit von Nikotin daher höher.

Das sind allerdings keine Bedenken spezifisch gegen die elektrische Variante der Nikotinzufuhr, und so hatte Sudhanshu Patwardhan, internationaler Engagement Officer von Nicoventures Media, also der Vertreter der Industrie, es leicht, die E-Zigarette als die Lösung aller Gesundheitsprobleme darzustellen. Er prognostizierte, dass 2021 mehr Geld mit E-Zigaretten als mit traditionellen Tabakprodukten umgesetzt wird.

Als Kontrapunkt sprach danach Deborah Arnott, die Leiterin der not-for-profit Organisation ASH (action on smoking and health). Die E-Zigarette sei seit 2007 auf dem europäischen Markt, und obwohl die Hälfte der Raucher in Großbritannien sie schon ausprobiert habe, würde nur ein Drittel derjenigen die es probieren, tatsächlich umsteigen, berichtete Arnott. Dennoch sei zu beobachten, dass obwohl die Zahl der Nutzer der E-Zigaretten derzeit stark ansteigt, die Gesamtzahl der Raucher weiter abnehmen würde.

Alle Teilnehmer der Session erkannten großes Potential in den elektronischen Zigaretten, da die gesundheitlichen Gefahren durch die giftigen Inhaltsstoffe tabakbasierter Zigaretten weitgehend wegfallen würden. Besonders Arnott warnte aber auch vor potentiellen neuen Gefahrenquellen durch zugesetzte Aromastoffe, Verunreinigungen, und vor fehlender Regulierung des Marktes. Auch die Gefahr, dass die E-Zigarette eine Einstiegsdroge für Jugendliche sei, ist gegeben und kann noch nicht beurteilt werden, da der Markt einfach noch zu jung sei.

“People smoke for nicotine but die from tar” war die Erkenntnis, auf die alle Präsentationen aufbauten. Der Rauch ist also das Problem, und nicht das Nikotin. Zumindest aus gesundheitspolitischer Sicht.

Wer Abhängigkeiten aber generell nicht mag, für den sind aber auch mit LED Lämpchen bestückte Vaporisieraparaturen keine Alternative. Für den gibts nur den Entzug. Und für ehemalige Raucher die Hoffnung, nicht auf die alte Sucht im neuen Gewand hereinzufallen.Wie funktioniert die E-Zigarette?

Die inzwischen in der dritten Generation verfügbaren elektronischen Zigaretten enthalten ein Reservoir für eine Nikotinhaltige Lösung, ein Heizelement, welches diese Lösung verdampft, einen Sensor, der erkennt, ob und wie stark der Raucher an der Zigarette zieht, und ein elektrisches Schaltelement, welches mit einer wiederaufladbaren Batterie verbunden ist und welches das Heizelement, sowie bei manchen ein eingebautes LED Lämpchen reguliert.

Was wird mit der E-Zigarette eingeatmet?

Die durch das Heizelement verdampfte Lösung basiert häufig auf Propandiol und Glycerin und enthält bis zu 20 mg/ ml Nikotin. Den meisten E-Zigartetten werden noch Aromastoffe beigemischt. Am Heizelement wird das dickflüssige Gemisch verdampft, es wird also kein Rauch eingeatmet.

Ist die E-Zigarette gesundheitsschädlich?

Propandiol und Glycerin sind nicht giftig. Nikotin ist in den verwendeten Dosierungen ebenfalls nicht gesundheitsschädlich. Bei den zugesetzten Aromastoffen ist es häufig nicht abschließend geklärt, wie gesundheitsschädlich diese sind, und insbesondere ob sie durch das notwendige Erhitzen nicht gesundheitsschädlich werden. Weiter besteht die Gefahr durch Verunreinigungen unbekannte Stoffe einzuatmen.