Wenige aktive Wissenschaftler werden behaupten, dass derzeit mit dem akademischen System so weit alles in Ordnung ist. Die Probleme sind vielschichtig. Die prominenteste Kritik bezieht sich aktuell vor allem aber auf das Publikationswesen.

So hat Nobelpreisträger Randy Scheckman letztes Jahr im Dezember einen Artikel im Guardian publiziert, in dem er Open Access Publishing propagiert und den Impact-Faktor im Allgemeinen sowie den Einfluss der Flagschiff-Journale einflussreicher Verlage, nämlich Cell, Nature und Science, im Besonderen kritisiert.

Sydney Brenner, ebenfalls Nobelpreisträger, hat in einem kürzlich publizierten Interview eine ähnliche argumentative Richtung eingeschlagen. Er kritisiert darin den Einfluss der Herausgeber der Wissenschaftsmagazine auf das, was publiziert wird und somit wissenschaftliche Trends bestimmt.

Er warnt in dem Interview vor dem Einfluss des Impact-Faktors auf die Beurteilung der Förderwürdigkeit von Wissenschaftlern und Forschungsprojekten und schlägt damit die Brücke von Problemen mit dem Publikationswesen zu allgemeinen Problemen im akademischen System.

Brenner stellt fest, dass viele der bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolge der letzten Jahrzehnte heute, bedingt durch Publikationsdruck und dem verlangten Erreichen kurzfristiger Ziele, wohl nicht mehr möglich wären. In einem Nachruf (pdf) auf den vergangenen November verstorbenen zweifachen Nobelpreisträger Frederick Sanger schreibt Brenner:

„A Fred Sanger would not survive today’s world of science. […] He would be labelled as unproductive, and his modest personal support would be denied. We no longer have a culture that allows individuals to embark on long-term—and what would be considered today extremely risky—projects.“

Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind komplex und nicht nur mit einem ungeeigneten oder wenigstens unzureichenden Publikationssystem zu erklären. Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind auch nicht alleine aus dem Blickwinkel von oben, von Wissenschaftlern, die es geschafft haben, wie die Nobelpreisträger Schekman und Brenner, zu verstehen. Die aktuellen Probleme betreffen vor allem jene, die selbst forschen.

Die National Academy of Science in den USA hat eine Kommission gegründet, um die Situation der Postdocs in the USA zu untersuchen, also diejenigen Wissenschaftler, die zusammen mit den Doktorandinnen die eigentliche Forschungsarbeit leisten. Die Ergebnisse werden vom Leiter der Kommission, Gregory Petsko, in einem Video zusammen gefasst. Sie treffen auch auf die akademische Welt außerhalb der USA zu.

Petsko erkennt, dass nur ein Bruchteil der Postdocs tatsächlich Chancen auf eine akademische Karriere haben, gleichzeitig werden die Nachwuchswissenschaftler an den Universitäten und Instituten aber vollkommen unzureichend auf eine Berufstätigkeit außerhalb der akademischen Forschung vorbereitet.

„The figure [of postdcos continuing an academic career] is much below 20%. We’re fond of saying that we should prepare people for alternative careers without realising that we are the alternative career. […] If we believe as scientists that the people we are training in our labs are being trained for academic careers, we are fooling ourselves and we are doing them a disservice. […] We need to worry about whether we are giving them adequate preparation for careers that are not like the careers that we have.“

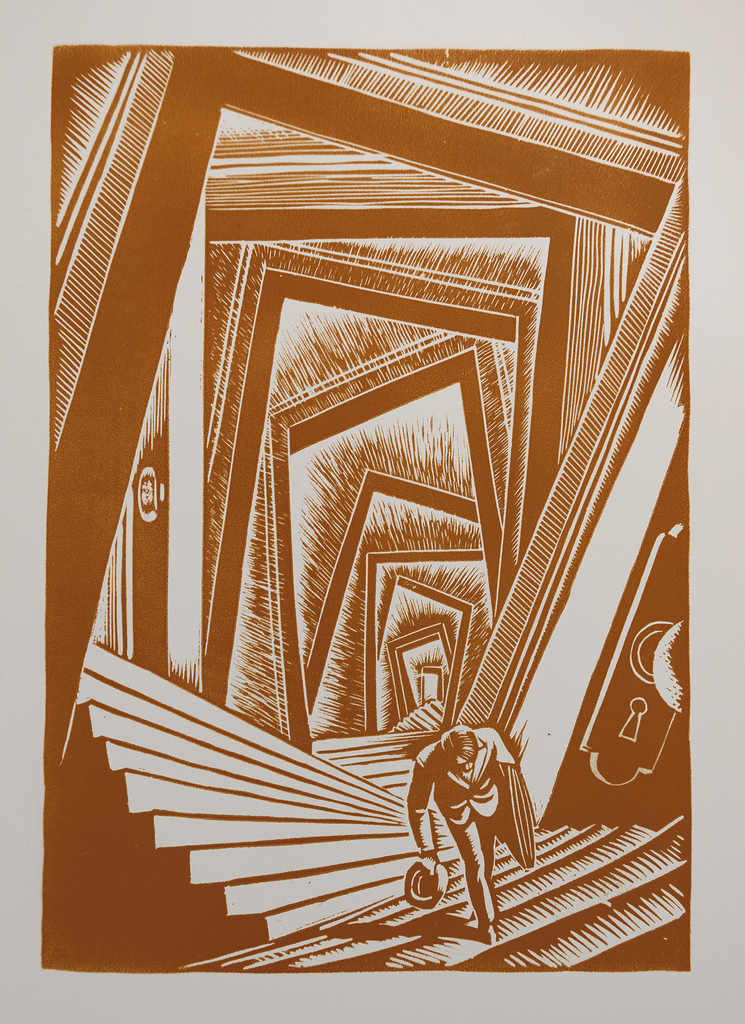

Petsko hat Recht: Der akademische Weg ist zum Standard geworden. Vor allem in den Naturwissenschaften existiert fast ein Automatismus, wonach man an das Studium eine Promotion anschließt, und danach – häufig aus tatsächlichem oder so wahrgenommenen Mangel an Alternativen – mit dem Postdoc weiter macht. Die wissenschaftliche Karriere gleicht einer breiten Straße, die dennoch für über 80% in einer Sackgasse endet.

Das Überangebot an hochqualifizierten Wissenschaftlern, die um viel zu wenige verfügbare Stellen im akademischen Mittelbau oder als Gruppenleiter oder Nachwuchsprofessor konkurrieren, hat längst zu einem ungesunden und von Frustrationen geprägten Umfeld geführt, in dem die wenigsten noch Spaß an der Forschung haben und psychische Erkrankungen schon normal und akzeptiert sind.