- Das zielgruppengerechte Aufbereiten und verständliche Erklären wissenschaftlicher Ergebnisse unter Nutzung unterschiedlicher (neuer) Medien, Akteure und Formate.

- Die Unterstützung der fachlichen Qualität und Sicherstellung der Aktualität des Unterrichts in wissenschaftlichen Fächern an Schulen im Zuge einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Alphabetisierung.

- Die Qualifikation von Wissenschaftlern selbst als zentrale Akteure der Wissenschaftskommunikation (wie im Aufruf des Siggener Kreises beschrieben).

Schlagwort: Medien

-

Dialog oder Lobbyarbeit? Wissenschaftskommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Leider habe ich das Originalzitat nicht mitgeschrieben. Reiner Korbmann gibt es so in seinem Blog wieder: „Wenn ich nicht bereit bin, als Konsequenz der gesellschaftlichen Meinungsbildung in schlimmster Konsequenz mein Labor zuzumachen – etwa weil die Gesellschaft meine Arbeiten nicht akzeptieren kann – dann darf ich diesen Prozess nicht Dialog nennen.“ Oder anders ausgedrückt: „Ein Dialog beginnt da, wo man akzeptiert, dass jemand nein sagt”.Gesagt hat das Dietram Scheufele auf dem Forum Wissenschaftskommunikation. Scheufele ist Professor für Science Communication an der Universität Wisconsin, Madison und er war so etwas wie der Star des diesjährigen Branchentreffens der deutschen Wissenschaftskommunikatoren.Der Satz hat viel Zustimmung und Beifall bekommen auf der von Wissenschaft im Dialog organisieren Fachkonferenz in Potsdam. Ein Dialog mit der Gesellschaft und deren Recht mitzuentscheiden klingt ja auch gut und demokratisch. Schließlich wird die meiste Forschung durch Steuergelder gefördert.Ich bin mir nicht sicher, ob dieser “konsequente Dialog” der richtige Weg ist. Im Gegenteil, ich empfinde die Aussage als populistisch und, wenn Scheufeles Satz zu einem Leitmotiv für Wissenschaftskommunikation würde – zugespitzt formuliert – als Verrat an der Wissenschaft.Ich verdeutliche meine Meinung vielleicht am besten mit Beispielen.Insbesondere bei kontrovers diskutierten Themen aus der Wissenschaft wird deutlich, dass die Meinung der Gesellschaft, oder vielmehr die prominenter Interessengruppen aus der Gesellschaft (denn mit der ganzen Gesellschaft diskutiert man eigentlich nie) nach objektiven Kriterien nicht als Entscheidungskriterium dienen sollte.Soll man Tierhäuser schließen, wenn Tierschützer Umfragen produzieren, wonach die Gesellschaft Tierversuche verdammt? Tierversuche an Mäusen oder Fischen sind ein wesentlicher Bestandteil der biomedizinischen Grundlagenforschung. Sie waren beispielsweise bei der Entdeckung der zellulären Grundlagen des menschlichen Orientierungssinns unumgänglich. Forschung, die dieses Jahr mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde.Ist es richtig, nationale Anbauverbote für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen auszusprechen, weil es zwar einem gesellschaftlichen Konsens entspricht, die Risiken und Nebenwirkungen auf die sich die Anbaugegner berufen jedoch erwiesenermaßen übertrieben oder schlicht unwahr sind?Sollen die Ergebnisse von Klimawissenschaftlern keinen Einfluss auf die Energiepolitik haben, wenn sich ein gesellschaftlicher Konsens findet, wonach die Folgen eines unverminderten Ausstoßes von CO2 auf den Klimawandel vernachlässigbar seien?Wissenschaft findet Wahrheiten, die so lange gelten, bis sie wissenschaftlich widerlegt sind, und nicht so lange, wie diese von einem gesellschafttlichen Konsens getragen werden. Deshalb finde ich, hat die Wissenschaft das Recht auf die Richtigkeit und Relevanz von Forschungsergebnissen zu bestehen und in irrational geführten Debatten durchaus die Erlaubnis die Diskussion abzubrechen. Kein Dialog ist auch eine Option.Diese Beispiele verdeutlichen mehrere Aufgaben für die Wissenschaftskommunikation, die verallgemeinerbar sind und einen Dialog auf Augenhöhe überhaupt erst möglich machen:Vielleicht schafft es die Community ja, die Debatte um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation so langsam hinter sich zu lassen, und findet ein neues, eigenes Leitbild. Wie wäre es mit: Wissenschaftskommunikation ist Lobbyarbeit für die Forschungsfreiheit und für ein rationales Weltbild. -

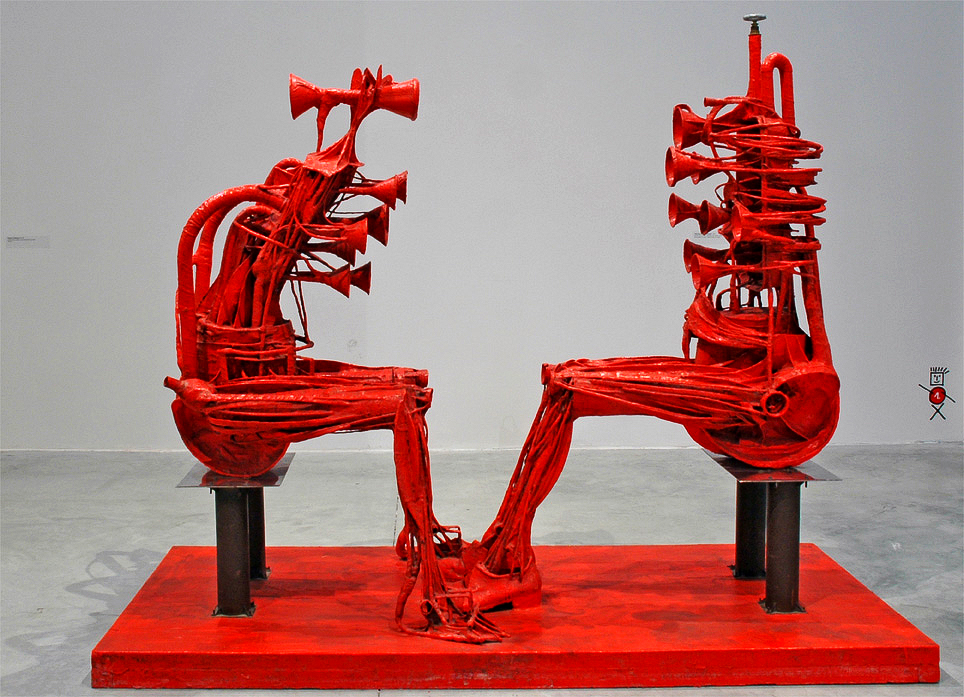

Die wichtigsten wissenschaftlichen Ereignisse 2013 in einer Illustration

Hier ist meine persönliche Definition des Paradoxon von Zeit: Einerseits verfliegt sie und es ist erschreckend, wie schnell ein Jahr vorbei geht. Andererseits scheinen Ereignisse, die erst vor ein paar Wochen oder Monaten stattfanden, deutlich weiter in der Vergangenheit zu liegen. Dies würde nahe legen, dass Zeit doch langsam vergeht. Oder zumindest, dass in der schnell verfliegenden Zeit viel passiert.

Deutlich wird das Paradoxon zum Beispiel gegen Ende eines Jahres, wenn ein Rückblick zeigt, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Der Meteoriteneinschlag von Chelyabinsk? War im Februar. Genauso wie der Rücktritt Schavans. Die Nachricht, dass das Neandertalergenom sequenziert wurde? Im März. Die Enthüllung des Abhörskandals durch Edward Snowden? Gerade mal ein halbes Jahr her.

Besonders schön hat Mario Zucca die Highlights von 2013 illustriert, mit Schwerpunkten auf neue Technik und Unterhaltung (Hier geht es zu einer vergrößerten Version der Abbildung oben). Der Tod von Nelson Madele und Lou Reed wird ebenso dargestellt, wie die Einführung von Playstation4 und Xbox1. Die von mir geschätzten US-Serien Breaking Bad und House of Cards werden genauso wie die Familie Bluth aus Arrested Development gewürdigt.

Die Illustration ist thematisch leider relativ einseitig. Politik fehlt fast ganz, und bis auf die Referenz zum Periodensystem im Logo von Breaking Bad und der reichlich unrealistischen Szene von den völlig losgelösten Sandra Bullock und George Clooney aus „Gravity“ ist von Wissenschaft ebenfalls kaum etwas zu sehen. Vom Meteoriten von Chelyabinsk und dem Neanderthalergenom keine Spur.

Das bringt mich auf die Idee: Könnte man nicht analog eine Illustration nicht für die wissenschaftliche Ereignisse des Jahres anfertigen? Passiert ist ja so einiges.

Mein zeichnerisches Talent tendiert leider gegen Null. Selbst Strichmännchen, die ich mühsam zu Papier bringe, sind nur schwer als solche zu erkennen. Zum Glück hat Lena Weitz schon Interesse geäussert, illustratorisch tätig zu werden. Vielleicht finden sich ja noch mehr grafisch begabte Leser, die Lust haben, das Werk mit zu gestalten?@weitergen Mir kommen da für 2013 so viele Ideen, das Jahr ist ja noch nicht um! Ich lege gleich mal los mit skizzieren.

— Lena Weitz (@lenatriticum) December 18, 2013

Natürlich bauchen wir auch noch mehr Motivideen für die Illustration. Wie kann zum Beispiel der Rückzug von Saatgutkonzernen aus dem Geschäft mit gentechnisch veränderten Organismen in Europa dargestellt werden? Oder die Diskussion um Open Access und Glamor-Journals?

Welche wichtigen wissenschaftlichen Ereignisse gab es sonst noch in 2013? -

Wenn Sprache durch den Magen geht

Die hoch gelobte Website Medien-Doktor hat sich die Beurteilung der Qualität wissenschaftsjournalistischer Artikel in der Presse zur Aufgabe gemacht. Anhand definierter Kriterien werden die Artikel dort mit Null bis fünf Sternen ausgezeichnet. Marcus Anhäuser, leitender Redakteur bei Mediendoktor und ebenfalls Blogger hier auf ScienceBlogs, kann das alles besser und ausführlicher erklären.

Der Mediendoktor ist auf Themen aus der Medizin fokussiert und selbst dort kann das Gutachterteam niemals alle Artikel untersuchen, bei denen es sich lohnen würde, eine Beurteilung zu erstellen. Zudem sind durch die jüngsten und begrüßenswerten Entwicklungen der Seite – hin zu einer Art deutschem Science Media Center – womöglich weitere Kapazitäten gebunden, so dass dort leider nur unregelmäßig neue Beurteilungen von Artikeln erscheinen.

Ich habe mir vorgenommen, hier im Blog auch hin und wieder auf das einzugehen, was online über Wissenschaft publiziert wird. Im Unterschied zu einer möglichst unvoreingenommenen Beurteilung der Artikel nach festen Regeln, wie es der Mediendoktor vormacht, greife ich hier einfach subjektiv Teilaspekte heraus, und versuche zu klären was missverständlich ist und weiterführende Informationen zu liefern, wo ich diese gerade parat habe.

Doch genug der Vorberichterstattung. Der Artikel meiner Wahl erschien vorgestern im SpiegelOnline, es ging um die Frage, ob Fleischkonsum ernährungswissenschaftlich geboten ist oder nicht. Diese Frage soll gar nicht der zentrale Gegenstand des Blogposts hier werden, sondern eher ein kleiner Randaspekt des SpOn-Artikels, der so aber in vielen populärwissenschaftlichen Artikeln falsch gemacht wird. Der Autor schreibt, Fleisch böte eine Eiweißquelle, die das Gehirnwachstum positiv beeinflusste.

Fleisch ist keine Eiweißquelle, Fleisch enthält gar kein Eiweiß.

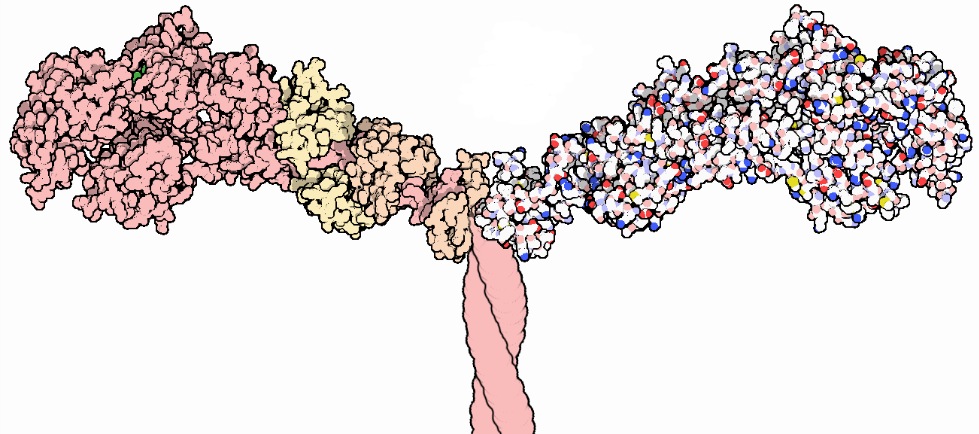

Was der Autor meint, sind Proteine. Fleisch besteht zu einem guten Teil aus Proteinen. Eiweiß kommt in Eiern vor, es umgibt den Dotter und es enthält ebenfalls Proteine, zu rund 10%. Etwa 90% sind Wasser. Das Hauptprotein von Eiweiß heißt Ovalbumin, die Hauptproteine in Muskelfasern (Fleisch) heißen Aktin (Bild Mitte) und Myosin (Bild oben).

Die Nutzung von Eiweiß als Proteinersatzwort ist weit verbreitet. Nicht nur in Artikeln auf Spiegel Online, auch auf Lebensmitteletiketten mit Nährwertinformationen ist von Kohlenyhdraten (richtig), Fetten (richtig) und Eiweiß die Rede, wo Proteine gemeint sind. Warum schrecken Journalisten davor zurück das Wort „Protein“ in die Feder zu nehmen? Selbst in Realschullehrplänen der Mittelstufe ist von Proteinen die Rede.

Der Grund für meine Wortklauberei ist, dass der Eiweiß-Euphemismus die Zusammenhänge vernebelt. Proteine sind an allen Funktionen der Zelle beteilig, sie sind auf der DNA codiert. Proteine regulieren die Zellteilung, geben Stabilität, sind für Transportvorgänge verantwortlich, bilden Muskeln (Aktin und Myosin), Haare sind aus Proteinen (Keratine) und manche Proteine sind sogar damit beschäftigt andere Proteine in ihre Bestandteile, also in Peptide oder gleich in einzelne Aminosäuren, zu zerlegen. Diese sogenannten Proteasen sind unter anderem im menschlichen Magen und Verdauungstrakt aktiv. Womit wir wieder beim Artikel in Spiegel Online wären. Der Autor schreibt:

Zwar kann unser Verdauungstrakt tierische Eiweiße besonders leicht verwerten, weil ihre Aminosäurenstrukturen den unsrigen ähneln. Doch durch eine Kombination von Eiern, Molkereiprodukten und pflanzlichen Lebensmitteln – wie etwa Kartoffeln und Quark oder Ei und Soja – werden wir mit Eiweißen versorgt, die in ihrer Verwertbarkeit nicht nur dem Fleisch ähnlich, sondern ihm sogar überlegen sind. Unser Stoffwechsel kann sie noch leichter verarbeiten.

Den Proteasen ist herzlich egal, ob es sich um pflanzliche oder tierische Proteine handelt, die sie da proteolytisch spalten. Im sauren Milleu des Magens werden (fast) alle Proteine gleich denaturiert und anschließend abgebaut. Eine überlegene Verwertbarkeit pflanzlicher Proteine gibt es dabei mit Sicherheit nicht.

Abbildungen aus der Protein data bank: Myosin oben, Aktin-Filament in der Mitte

-

Minderheiten und Medienbeteiligungen bei ScienceBlogs

Internes von den ScienceBlogs. Eine Partnerschaft mit National Geographic, Minderheiten auf ScienceBlogs.com und zu wenig bloggende Frauen auf ScienceBlogs.de

(mehr …) -

Warum der Junge in Colorado nicht im Ballon sein konnte

In Colorado ist gestern Abend ein Heliumballon irrtümlicherweise gestartet und angeblich auf rund 2000 Meter gestiegen. Laut CNN soll ein sechsjähriger Junge an Bord gewesen sein. Bei der Landung des Ballons wurde jedoch kein Passagier gefunden. Ein Video von der Landung ist hier eingebunden.

(mehr …)