Schlagwort: Katastrophe

-

Lebensgefahr im Labor

Es muss im zweiten Jahr meiner Doktorarbeit gewesen sein, als in meinem Labor ein neuer Doktorand eingestellt wurde. Er, mit der gerne zur Schau gestellten Attitüde des etwas verschrobenen Wissenschaftlers, hatte Faible dafür, etablierte Methoden und Versuchsprotokolle nicht zu übernehmen sondern zu optimieren. Prinzipiell kein schlechter Charketerzug für einen Forscher, hier jedoch fast mit fatalen Folgen.Jener Doktorand beschloss einen Liter einer frisch in einer Schott-Schraubdeckelflasche (Abbildung oben links) angesetzen Pufferlösung zur Proteinaufreinigung nicht etwa wie üblich im Eisbad zu kühlen, sondern hierfür Trockeneis Pellets einzusetzen, die aus gefrorenem etwa -80°C kaltem CO2 bestehen. Zur effektiveren Kühlung – die vermeintliche Optimierung – wurden die Trockeneispellets dafür direkt in die Pufferlösung gegeben. Um das Austreten weißen CO2 Dampfes zu unterbinden, verschloss der Doktorand die Schraubdeckelflasche fest.Trockeneis sublimieren bei Raumtemperatur, geht also vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über. Bei der Sublimation findet eine Volumenvergrößerung des CO2 um das 760 fache statt. Die Glasflasche hatte dem Gasdruck wenig entgegenzusetzen und barst.Ein Schrapnell schlug etwa 20 Zentimeter vom Kopf einer unbeteiligten Postdoktorandin mit trockenem Plop in eine Styroporbox (Symbolbild oben rechts) ein und blieb dort stecken.Der Doktorand entschied damals einvernehmlich mit seinem Arbeitgeber die angefangene Doktorarbeit abzubrechen. Ich glaube er zog dann nach England um dort zu promovieren.Jahrelang hielt ich ich diese Geschichte für eine Kuriosität der Laborarbeit. Erst ein jüngst veröffentlichter Diskussionsfaden auf Reddit machte mir deutlich, dass solche beinahe-Unfälle offenbar häufiger sind als angenommen. Mir stellt sich nach Lektüre der Laborkatastrophen die Frage, ob im Laborwissenschaftler nicht ähnlich wie Arbeiter auf Hochseeölplattformen eine großzügige Risikozulage bekommen sollten. -

Wie hoch ist das Risiko nach Fukushima an Krebs zu erkranken?

Gestern wurde der Opfer des Tōhoku-Erdbebens und des damit verbundenen Tsunami vor zwei Jahren gedacht. Die Naturkatastrophe hat fast sechzehntausend Menschen das Leben gekostet, über zweieinhalbtausend Menschen werden noch vermisst. In Folge der Flutwelle wurden auch Kraftwerke beschädigt. Durch die Verkettung unglücklicher Umstände und durch menschliches Fehlverhalten kam es in mehreren Reaktoren des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi zur Kernschmelze. Dabei wurde auch radioaktive Strahlung frei gesetzt.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich langweile. Mir erschien es ob der gestrigen Äußerung von Claudia Roth, in der die Parteivorsitzende der GRÜNEN die sechzehntausend Toten der Naturkatastrophe groteskerweise den Reaktorhavarien zugeordnet hat, angebracht, die Zusammenhänge hier noch einmal kurz zusammen zu fassen.

Ich möchte heute mein Blog nutzen, um dem Vorstand der GRÜNEN noch weitere, konspirative Insiderinformationen zur Reaktorkatastrophe zukommen zu lassen, denn auch Jürgen Trittin scheint die Trennung vonAmt und Mandatpolitischem Wunsch und Wirklichkeit nicht richtig zu gelingen.

Die WHO hat vor zwei Wochen pünktlich zum zweijährigen Jahrestag der Katastrophe in Japan eine Studie über die Gesundheitsrisiken in Verbindung mit dem Reaktorunglück publiziert. Um es kurz zu machen: Basierend auf Radioaktivitätsmessungen im Jahr nach der Katastrophe gibt es ein erhöhtes Krebsrisiko:- 4% für Krebserkrankungen der Organe bei Frauen, die als Kleinkind vor Ort waren

- 6% für Brustkrebs bei Frauen, die als Kleinkind vor Ort waren

- 7% für Leukämie bei Männern, die als Kleinkind vor Ort waren

- 70% bei Schilddrüsenkrebs bei Frauen, die als Kleinkind vor Ort waren.

Die Zahlenangaben zum Krebsrisiko sind relative Risiken. Für Schilddrüsenkrebs heißt das beispielsweise: 0.77% aller Frauen erkranken irgendwann in ihrem Leben an Schilddrüsenkrebs. Eine Steigerung um 70% bedeutet dass weibliche Kleinkinder, die in Reaktornähe leben, jetzt ein Risiko von 1.29% haben in ihrem Leben an Schilddrüsenkrebs zu erkranken.

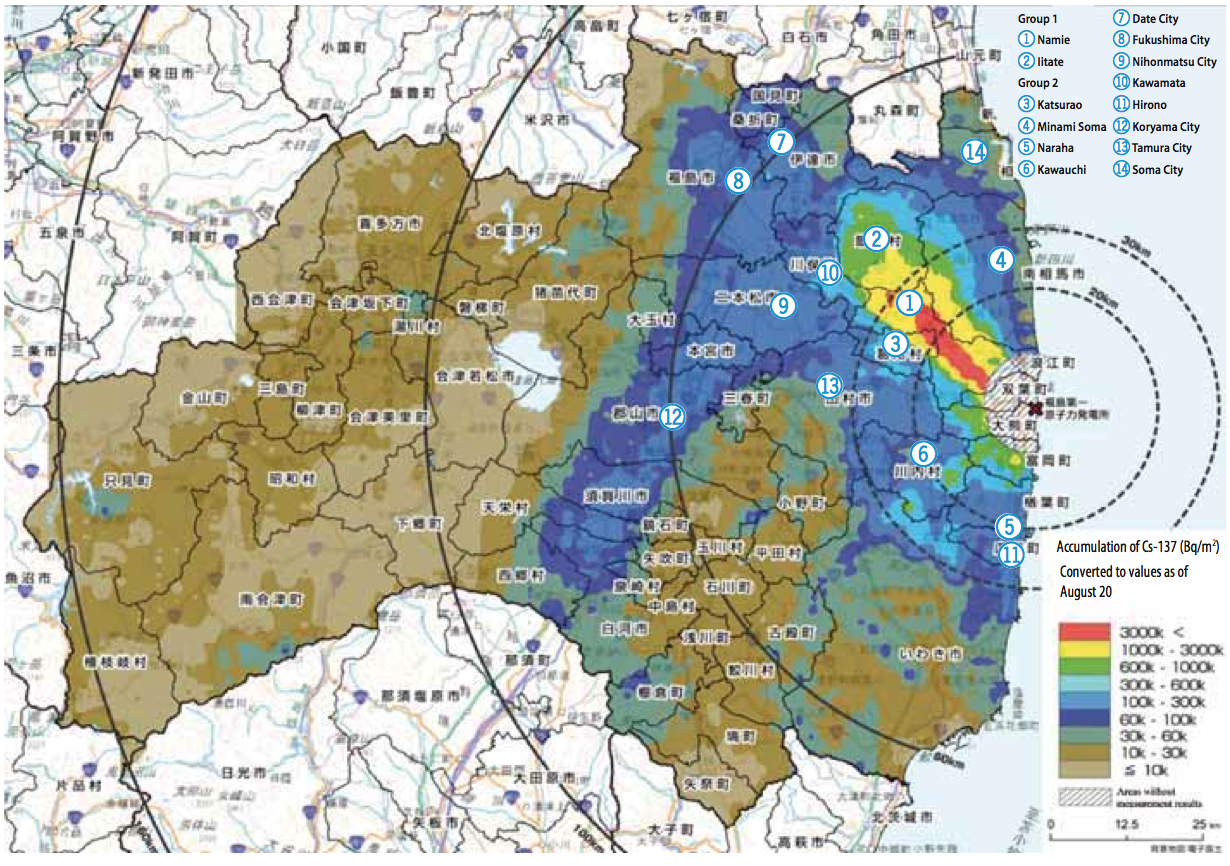

Die Zone 20 km rund um den Reaktor wurde nach dem Unglück schnell evakuiert und wurde bei den Berechnungen der WHO nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich auf die Gegend zwischen 20 km und 30 km rund um das Kraftwerk. Weiter außerhalb dieser Zone, aber noch innerhalb der Präfektur Fukushima sind die Risiken halb so hoch (siehe auch Karte oben). Die Berechnungen beziehen sich auf diese 2012 veröffentlichte Zahlen zur Strahlenbelastung.