Gestern habe ich gelesen, dass die ScienceBlogs zum Jahresende dicht machen. Das Blogportal war ja die Heimat dieses Blogs von 2008-2018. Der aktuelle und wohl fünfte Besitzer der ScienceBlogs, der Konradin-Verlag, wird ab Januar 2023 kein weiteres Geld mehr in das Projekt stecken.

Die Schließung ist natürlich schade für die Autoren und die Leser. In den Kommentaren zu den Artikeln in denen die Schließung thematisiert wird, werden aber schon Pläne geschmiedet, wie man das Projekt weiterführen könnte. Ich denke aktuell nicht, dass das gelingen wird.

Das werbefinanzierte Blogportal hat meines Wissens nach zu keinem Zeitpunkt gewinnbringend gewirtschaftet. Neben den Kosten für das Hosting und den fast vernachlässigbar geringen Beträgen, die als Lohn an die Blogger ausgezahlt wurden, entstehen weitere Kosten beim Betrieb einer solchen Plattform: Im Marketing und Vertrieb, redaktionell, administrativ, und rechtlich.

Obwohl sich Blogs als Format für “Long-Form” Journalismus eigentlich sehr gut für die Kommunikation von Wissenschaftsthemen eignet, ist das Format aus der Mode gekommen. Es gibt zu wenig Leser und zu wenig neue und gute Autoren, um eine kritische Masse zu erreichen, die notwendig wäre, um solch ein Portal wirtschaftlich zu betreiben.

Das Geschäftsmodell der Finanzierung durch Werbung ist gescheitert. Popups und Bandenwerbung nerven einfach nur. Niemand klickt darauf und die Hälfte hat sowieso Werbeblocker installiert. Außerdem kann im Umfeld von Blogs mit wissenschaftlichem Anspruch nicht jeder Scheiß beworben werden, ohne bei Stammlesern und Autoren auf Widerstand zu stoßen.

Ein Abomodell, bei dem Leser regelmäßig bezahlen müssten, um die Inhalte zu sehen, ist ebenfalls chancenlos. Die Stammleserschaft von Wissenschaftsblogs ist zu klein und zu arm. Fast noch wichtiger: Das Ziel vieler Autoren ist meiner Ansicht nach, möglichst viele Menschen mit den Artikeln zu erreichen. Eine Bezahlschranke würde das verhindern.

Eine direkte Finanzierung durch externe Geldgeber z.B. aus der Industrie scheitert an Interessenkonflikten und möglicher inhaltlicher Einflussnahme (siehe Pepsigate).

Die Finanzierung durch “neutrale” Geldgeber, wie z.B. unabhängige Stiftungen oder öffentliche Förderorganisationen, wird ja für den Wissenschaftsjournalismus allgemein seit Jahren diskutiert. Seit diesem Jahr gibt es den Innovationsfonds Wissenschaftsjournalismus, der jährlich 300.000 EUR vergibt. Ob damit eine nachhaltige Finanzierung einer Blogplattform möglich wäre? Ich wage es zu bezweifeln.

Ich bin mal gespannt, was die übrigen Autorinnen und Autoren der ScienceBlogs vor haben. Bettina Wurche, die Autorin von Meertext, hat jedenfalls schon angekündigt, dass sie plant, Ihren Blog weiter zu führen – wo auch immer. Sie verweist in Ihrem aktuellen Artikel auch auf ihr Twitter Profil.

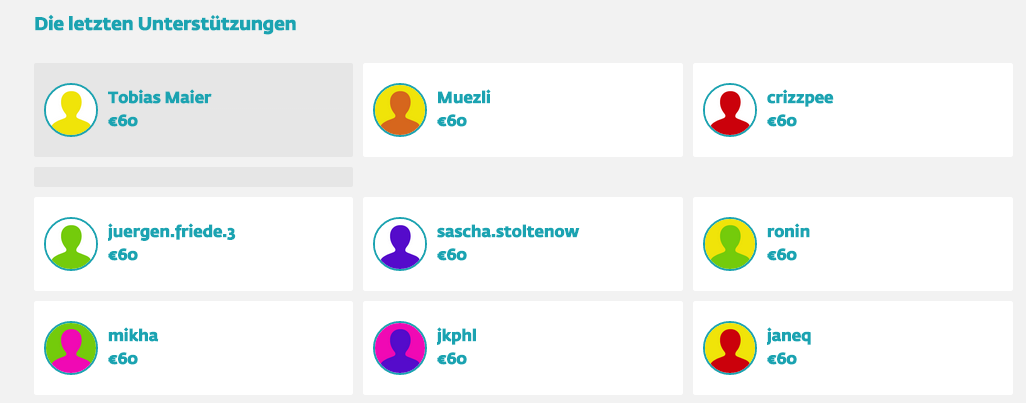

Vielleicht findet ja Elon einen Weg, wie “Content Creators” dort Geld verdienen können. Ich würde jedenfalls die acht Dollar bezahlen.