Wissenschaft im Dialog hat vorvergangene Woche das vierte Wissenschaftsbarometer publiziert. Das Wissenschaftsbarometer ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zur Wahrnehmung von Wissenschaft in der Gesellschaft. Insgesamt wurden für die Umfrage 1007 Personen telefonisch befragt. Wissenschaft im Dialog hat die Ergebnisse sehr schön aufbereitet und zum Download zur Verfügung gestellt.

In der Datei mit den detaillierten Ergebnissen (pdf) werden die 1007 Befragten weiter aufgeschlüsselt: Nach Wohnort, Haushaltsgröße, Einkommen, Alter, Schulbildung, Parteivorlieben, und so weiter.

Die angerufenen Teilnehmer wurden auch nach Ihrem Berufsfeld gefragt. 78 der Befragten gaben an, in Wissenschaft und Forschung zu arbeiten und 77 sagten, früher in Wissenschaft und Forschung gearbeitet zu haben (844 nicht). Wäre es nicht interessant zu sehen, in wie weit die befragten Wissenschaftlerinnen und Forscher die Lage zur Wahrnehmung ihres Berufsfeldes in der Bevölkerung anders einschätzten als der Rest?

Ich bin der Frage nachgegangen und habe hier die interessantesten Ergebnisse der detaillierten Aufschlüsselung des Datensatzes zum Wissenschaftsbarometer 2017 zusammengetragen. Meine Auswertung ist wegen zum Teil fehlender statistischer Signifikanz nicht ganz ernst gemeint.

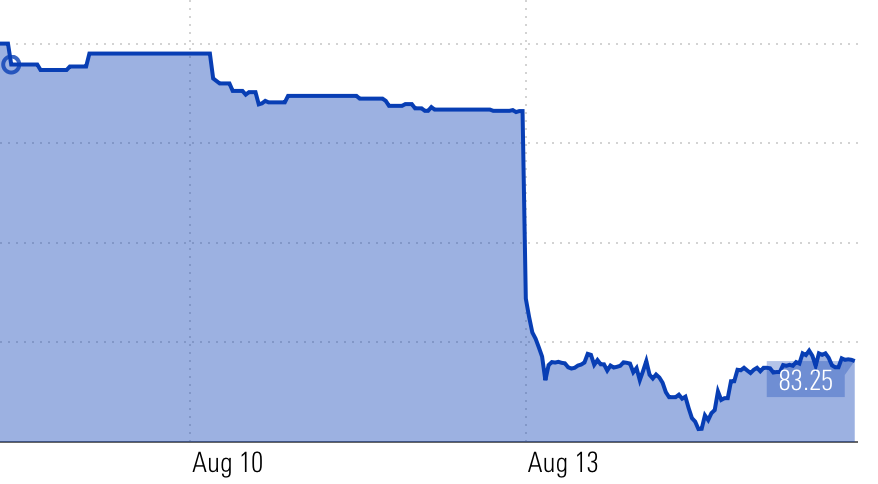

Wissenschaftler sind an allem interessiert – nur nicht an Wirtschaft und Finanzen

Zunächst geht es um generelle thematische Interessen, und da wird klar, dass Wissenschaftler mannigfach interessiert sind. Natürlich an Wissenschaft, aber sowohl für Politik, Kultur als auch Sport haben prozentual mehr Wissenschaftler gesagt, sehr oder eher großes Interesse zu haben als der Rest der Befragten.

Nur an Themen zu Wirtschaft und Finanzen ist das Interesse der Wissenschaftler im Vergleich zu den nicht- oder nicht mehr Wissenschaftlern niedriger. Das verwundert wenig. Es gibt etliche Wissenschaftler, die nicht ohne Stolz auf ihren Beitrag zur reinen Grundlagenforschung verweisen, und die Fragen nach dem wirtschaftlichen Nutzen Ihrer Forschung mit Schulterzucken beantworten.

Vielleicht auch deshalb verdienen viele Wissenschaftler so wenig, dass sich die Frage nach dem Wohin mit dem Geld gar nicht stellt. Warum sollte man sich mit Finanzthemen beschäftigen, wenn das eigene Gehalt durch Miete und Lebenshaltungskosten komplett aufgezehrt wird?

Interessen der im Wissenschaftsbarometer befragen Teilnehmer. Quelle: Wissenschaft im Dialog/Kantar Emnid, CC BY-ND 4.0

Wie funktioniert eigentlich Wissenschaft und was machen Wissenschaftler den ganzen Tag?

Was bei der Analyse der detaillierten Ergebnisse weiter auffällt, ist die mangelnde Kenntnis der Bevölkerung, was Wissenschaft eigentlich ist und wie der Alltag vieler Wissenschaftler aussieht.

Auf die Frage, was es heißt, wissenschaftlich zu forschen, beschreiben die befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeit: Ideen haben, Probleme erkennen und analysieren, Thesen oder Theorien aufstellen und sie verifizieren, beobachten, prüfen, Zusammenhänge sehen, Erkenntnisse gewinnen.

Davon weiß ein Teil der Bevölkerung wenig. 30% der befragten Nichtwissenschaftler gaben an, nicht zu wissen oder keine Angaben machen zu wollen oder können, was es heißt etwas wissenschaftlich zu erforschen (Seite 269-270).

Auch bei der Fragen, welche Fähigkeiten man als Wissenschaftlerin mitbringen muss gibt es Diskrepanzen zwischen aktiven Forschern und der Bevölkerung. Zusammengefasst meinen Wissenschaftler, dass Intelligenz, Neugier und allgemeines Wissen weniger wichtig sind, als die befragten Nichtwissenschaftler glauben.

Ausdauer, Geduld und Hartnäckigkeit hingegen werden von Wissenschaftlern als wichtige Fähigkeiten beschrieben, als sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. 25% der Wissenschaftler meinen, Kreativität sei eine wichtige Fähigkeit.

Nur 4% der Nichtwissenschaftler schreibt diese Eigenschaft Wissenschaftlern zu.Laien und Experten sind sich Immerhin einig, dass Fachwissen und eine gute Ausbildung für Wissenschaftler benötigte Fähigkeiten sind (Seite 279).

Man kann diese Ergebnisse als einen Hinweis an die Kommunikation von Wissenschaft interpretieren. Es geht offenbar nicht nur darum, was Wissenschaftler machen, sondern auch wie Wissenschaft funktioniert. Es reicht nicht, wissenschaftliche Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie für die Gesellschaft verständlich werden. Es geht auch darum, den Prozess des Forschens, sowie die wissenschaftliche Methode (mit) zu kommunizieren.

Vielleicht nimmt dann die Bevölkerung die Wissenschaft als weniger bedrohlich war – 45% der befragten Nichtwissenschaftler gab an, dass sich durch Wissenschaft und Forschung die Lebensbedingungen zu schnell ändern würden (Seite 195).

Wissenschaftler müssen dann auch nicht mehr zynisch verbergen, dass Intelligenz bei der Ausführung Ihres Berufs eine wichtige Rolle spielt.

Besonderheiten bei Anhängern von SPD und AfD

Heute ist ja Bundestagswahl. Ich habe deshalb auch überflogen, ob die Aufschlüsselung nach politischen Parteien, ungewöhnliche Antwortmuster ergeben. Das Wissenschaft mehr schadet als nützt glauben zum Beispiel 6% der befragten Wissenschaftler. Bei Nichtwissenschaftlern sind es 13%. Fast ein Viertel (24%) der befragten Personen, die sich der SPD zuordnen gaben an, das Wissenschaft mehr schadet als nützt (Seiten 179,180).

Dass die Menschen zu sehr der Wissenschaft und zu wenig dem Glauben und Ihren Gefühlen vertrauen, denken 28% der befragten Wissenschaftler. 45% derer, die sich als sehr oder eher religiös bezeichneten stimmten der Aussage zu. Die Anhänger einer Partei überboten diesen Wert noch locker. Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und zu wenig dem Glauben oder Ihren Gefühlen gaben 57% der AfD Wähler an (Seiten 204, 205).

In diesem Sinne, vertrauen Sie der Wissenschaft und gehen Sie heute wählen.