Kreativität bei der Bewerbung um Forschungsmittel beschränkt sich häufig auf mehr oder weniger weit her geholte Assoziationen des eigenen Forschungsvorhabens mit Krankheiten. Die Assoziationen werden mit Zahlen und Fakten untermauert, in Anträge geschrieben und an Forschungsorganisationen wie die DFG geschickt. Seit vergangener Woche wissen wir, dass die Wege, Forschungsgelder einzutreiben nun um eine Option erweitert wurde. Sciencestarter ist online. Das ist eine deutsche Crowdfundingplattform für Projekte aus der Wissenschaft.

Ob Sciencestarter den gewünschten Erfolg bei der Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte haben wird, ist fraglich, fällt doch der Hauptanreiz von Crowdfunding bei Sciencestarter fast gänzlich weg: Es gibt keine adäquate Gegenleistung für das investierte Kapital. Letztendlich kommen also Investitionen in Projekte Spenden gleich. Die Untersuchung eines Refernzprojekts ergab dann auch, dass ein guter Teil des crowd-gefundeten Geldes von Personen aus der näheren Umgebung der Forscher stammen, also von der Familie, von Verwandten und von Freunden aus sozialen Netzwerken – und nicht etwa von der wissenschaftsinteressierten Allgemeinheit.

Aber die Finanzierung von Forschung aus privaten Quellen muss ja nicht bei einer Crowdfundingplattform aufhören. Gestern erschien ein Artikel in der spanischen Tageszeitung „La Vanguardia„mit dem Titel: „Mikrospender der Wissenschaft“ (Teil 1, Teil 2). Der Artikel führt aus, wie Verwandte und Hinterbliebene von Patienten für die Forschung spenden, zum Teil aus vorhandenem Kapital, zum Teil die Erlöse aus dem Verkauf selbstgemachter Artikel. Große Kliniken in Katalonien schöpfen demnach bis zu 30% ihres Forschungsbudgets aus solchen Quellen. Auch hier kommt das Geld aus der persönlichen Umgebung Betroffener, auch hier spielen soziale Netzwerke beim Fundraising eine Rolle.

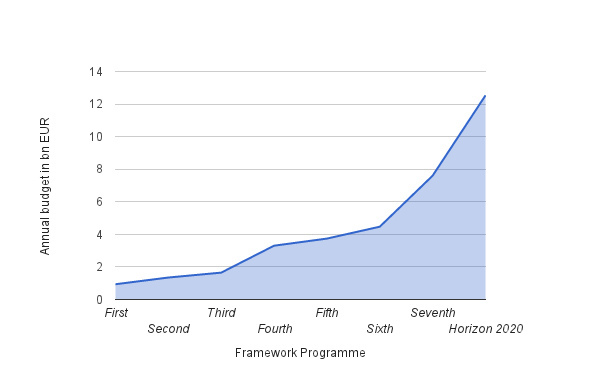

Jährliches Spendenaufkommen für Forschungsprojekte beim „Marató de TV3“ in Katalonien. Daten von Wikipedia.

In Katalonien gibt es noch andere Wege, wie Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Einmal im Jahr, am letzten Sonntag vor Weihnachten, findet auf TV3, einem lokalen Fernsehkanal, ein Spendenmarathon statt, der sogenannte „Marató de TV3„. Jedes Jahr hat wird für eine bestimmte Art von Krankheit gesammelt (dieses Jahr, am 16.12. ist es Krebs), und es kommen innerhalb eines Fernsehnachmittags und -Abends Millionenbeträge zusammen, die direkt den forschenden Laboren zu Gute kommen (siehe eingebundene Grafik oben).

Meine Wahlheimat ist selbstverständlich nicht der einzige Ort der Welt, an dem private Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Während meines letztjährigen Besuchs des Weizmann-Institut in Israel ist mir aufgefallen, dass fast alle Gebäude die Namen großzügiger Spender tragen. Die Instituts-Website weiß mehr: Das Weizmann hat ein ausgewiesenes Spendenprogramm, innerhalb dessen von Kleinspenden über Einzelstipendien, Spenden für Material und Equipment bis zu kompletten Lehrstühlen und eben auch Institutsgebäude gestiftet, gespendet und verschenkt werden können.

Verteilung des Spendenvolumens in Deutschland 2001 anhand einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Spendenrats (Quelle)

Das Spendenaufkommen in Deutschland ist laut Wikipedia international unterdurchschnittlich. Im Schnitt sind es jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro. Rund drei Viertel dieses Geldes geht in die humanitäre Hilfe. Weitere relevante Posten sind die Kultur- und Denkmalpflege, der Tierschutz und der Umweltschutz. Von Wissenschaft und Forschung weit und breit nichts zu sehen.

Wenn ich als Privatspender für die Wissenschaft spenden wollte, wüsste ich auch gar nicht an wen. Aber jetzt gibt es ja Sciencestarter.

Verwandte Artikel im Blog:

-

500 Euro für eingeschweißte Pferdescheiße

-

Petition zur Sicherung des EU Foschungsbudgets unterschreiben

-

Die internationale Finanzkrise als Chance für den Wissenschaftsstandort Deutschland

-

Der Süden führt. Forschungsinvetitionen in Deutschland

-

Wissenschaftsstandort Deutschland. 26 Milliarden für die Grundlagenforschung