Vor einiger Zeit habe ich folgenden Satz gelesen: „Eine Karriere in der Wissenschaft ist kein Sprint, sondern ein Marathon”. Klingt oberflächlich richtig. Wer in der Wissenschaft erfolg haben will, muss Scheuklappen anlegen, Gas geben, und vor allem ausdauernd sein.

Bei einem Volksmarathon kommen im Durchschnitt rund 80% der Starter im Ziel an, und wer ausreichend trainiert, ist wahrscheinlich bei den Finishern dabei. Der Anteil der promovieren Wissenschaftler, die irgendwann mit unbefristetem Arbeitsvertrag ausgestattet in einem akademischen Umfeld arbeiten, ist hingegen lächerlich gering. 8% der Doktoranden haben aktuellen Zahlen aus den USA zur Folge später tatsächlich eine (immer noch befristete) “Tenure-Track” Stelle inne.

Ungeachtet der miserablen Aussichten auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere wertet die Mehrzahl der Doktoranden und Doktorandinnen Forschung oder Lehre innerhalb des akademischen Umfelds dennoch als attraktivsten Karriereweg. Kein Wunder, werden doch laut einer Studie 85% aller Doktoranden in den Biowissenschaften innerhalb ihres beruflichen Umfelds ermutigt, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, anstatt sie realistisch und adäquat auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Das Missverhältnis zwischen den akademischen Karriereplänen vieler Nachwuchswissenschaftler und der den tatsächlichen Beschäftigungsmöglichkeiten im System, zusammen mit fehlender oder nur rudimentärer Karriereberatung an den Unis und Instituten führt regelmäßig zu großen Frustrationen. Wenn die Erkenntnis reift, dass man trotz harter Arbeit, trotz guter Ideen, trotz jahrelanger Entbehrungen und trotz vieler Publikationen, den Marathonlauf nicht zu Ende bringen wird, stellt sich nicht selten das Gefühl ein, beruflich gescheitert zu sein.

Es wird Zeit, dass sich die Kultur ändert. Eine Doktorarbeit ist keine Etappe in einem Wettlauf und eine wissenschaftliche Karriere ist kein Marathon mit einem Ziel, das mit großer Wahrscheinlichkeit nie erreicht wird. Wenn nicht einmal jeder zehnte Doktorand langfristig Platz im akademischen System findet, ist die Promotion vielmehr eine qualifizierende Zusatzausbildung für den Arbeitsmarkt außerhalb, als ein Baustein einer wissenschaftlichen Karriere.

Das muss nicht nur so kommuniziert werden, ich denke, die Institute und Fakultäten haben ob dieser Zahlen dem wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber sogar die Verantwortung, sie aktiv bei der Berufswahl zu unterstützen. Ich weiß, dass es an britischen Universitäten sogenannte “Career Offices” gibt. Wie steht damit in Deutschland? Gibt es unterstützende Maßnahmen für die Karriere außerhalb? Wie sehen diese aus und werden sie angenommen?

Schlagwort: Doktorarbeit

-

Wenn eine wissenschaftliche Karriere einem Marathon gleicht, kommen 90% nie am Ziel an

-

Academia: Don't believe the hope

Als kleiner Nachschlag zu meinem gestrigen Artikel über die Probleme in der akademischen Welt, insbesondere in Bezug auf Doktorandinnen und Postdocs, die möglicherweise die Hoffnung treibt, wenn sie nur genug Zeit und Energie investieren, es doch möglich sein sollte, einen Job im akademischen Betrieb zu ergattern.

Die hier eingebundene Grafik (Klick darauf vergrößert sie) zeigt auf, wo die 16.000 Biologie-Doktorandinnen und Doktoranden, die jedes Jahr in den USA anfangen, sich Jahre später, wieder finden.

37% aller Promovierenden brechen demnach vor der Doktorprüfung ab. 70% aller Akademiker, die die Promotion abschließen fangen einen Postdoc an. Insgesamt enden weniger als 8% all jener, die eine Promotion anfangen und 15% aller Postdocs auf einer sogenannten Tenure Track Stelle, also einem Job, der eventuell mal in einer unbefristeten Anstellung mündet.

Infografik: Where will a Biology PhD take you. Quelle: http://www.ascb.org/ascbpost/index.php/compass-points/item/285-where-will-a-biology-phd-take-you

Das große Problem ist nicht die geringe Anzahl der akademischen Stellen. Es gibt eben nur begrenzt Fördermittel. Es ist das fehlende Interesse des Systems, diejenigen, die darin ausgebildet werden, auf alternative Karrieren vorzubereiten. Wobei der Begriff „Alternative Karriere“ aufgrund der oben dargestellten Zahlenverhältnisse und in Anlehnung an den Vortrag von Gregory Petsko, eigentlich für den akademischen Weg vorbehalten sein sollte.

Um es mit dem gescheiterten Akademiker und derzeit beliebtesten Nihilisten des Internets zu sagen:

Academia: Don’t believe the hope.A gentle reminder: Don’t believe the hope.

— Nein. (@NeinQuarterly) April 14, 2014 -

Die Leiden der Jungen Wissenschaftler

Wenige aktive Wissenschaftler werden behaupten, dass derzeit mit dem akademischen System so weit alles in Ordnung ist. Die Probleme sind vielschichtig. Die prominenteste Kritik bezieht sich aktuell vor allem aber auf das Publikationswesen.

So hat Nobelpreisträger Randy Scheckman letztes Jahr im Dezember einen Artikel im Guardian publiziert, in dem er Open Access Publishing propagiert und den Impact-Faktor im Allgemeinen sowie den Einfluss der Flagschiff-Journale einflussreicher Verlage, nämlich Cell, Nature und Science, im Besonderen kritisiert.

Sydney Brenner, ebenfalls Nobelpreisträger, hat in einem kürzlich publizierten Interview eine ähnliche argumentative Richtung eingeschlagen. Er kritisiert darin den Einfluss der Herausgeber der Wissenschaftsmagazine auf das, was publiziert wird und somit wissenschaftliche Trends bestimmt.

Er warnt in dem Interview vor dem Einfluss des Impact-Faktors auf die Beurteilung der Förderwürdigkeit von Wissenschaftlern und Forschungsprojekten und schlägt damit die Brücke von Problemen mit dem Publikationswesen zu allgemeinen Problemen im akademischen System.

Brenner stellt fest, dass viele der bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolge der letzten Jahrzehnte heute, bedingt durch Publikationsdruck und dem verlangten Erreichen kurzfristiger Ziele, wohl nicht mehr möglich wären. In einem Nachruf (pdf) auf den vergangenen November verstorbenen zweifachen Nobelpreisträger Frederick Sanger schreibt Brenner:„A Fred Sanger would not survive today’s world of science. […] He would be labelled as unproductive, and his modest personal support would be denied. We no longer have a culture that allows individuals to embark on long-term—and what would be considered today extremely risky—projects.“

Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind komplex und nicht nur mit einem ungeeigneten oder wenigstens unzureichenden Publikationssystem zu erklären. Die aktuellen Probleme im System Wissenschaft sind auch nicht alleine aus dem Blickwinkel von oben, von Wissenschaftlern, die es geschafft haben, wie die Nobelpreisträger Schekman und Brenner, zu verstehen. Die aktuellen Probleme betreffen vor allem jene, die selbst forschen.

Die National Academy of Science in den USA hat eine Kommission gegründet, um die Situation der Postdocs in the USA zu untersuchen, also diejenigen Wissenschaftler, die zusammen mit den Doktorandinnen die eigentliche Forschungsarbeit leisten. Die Ergebnisse werden vom Leiter der Kommission, Gregory Petsko, in einem Video zusammen gefasst. Sie treffen auch auf die akademische Welt außerhalb der USA zu.Petsko erkennt, dass nur ein Bruchteil der Postdocs tatsächlich Chancen auf eine akademische Karriere haben, gleichzeitig werden die Nachwuchswissenschaftler an den Universitäten und Instituten aber vollkommen unzureichend auf eine Berufstätigkeit außerhalb der akademischen Forschung vorbereitet.

„The figure [of postdcos continuing an academic career] is much below 20%. We’re fond of saying that we should prepare people for alternative careers without realising that we are the alternative career. […] If we believe as scientists that the people we are training in our labs are being trained for academic careers, we are fooling ourselves and we are doing them a disservice. […] We need to worry about whether we are giving them adequate preparation for careers that are not like the careers that we have.“

Petsko hat Recht: Der akademische Weg ist zum Standard geworden. Vor allem in den Naturwissenschaften existiert fast ein Automatismus, wonach man an das Studium eine Promotion anschließt, und danach – häufig aus tatsächlichem oder so wahrgenommenen Mangel an Alternativen – mit dem Postdoc weiter macht. Die wissenschaftliche Karriere gleicht einer breiten Straße, die dennoch für über 80% in einer Sackgasse endet.

Das Überangebot an hochqualifizierten Wissenschaftlern, die um viel zu wenige verfügbare Stellen im akademischen Mittelbau oder als Gruppenleiter oder Nachwuchsprofessor konkurrieren, hat längst zu einem ungesunden und von Frustrationen geprägten Umfeld geführt, in dem die wenigsten noch Spaß an der Forschung haben und psychische Erkrankungen schon normal und akzeptiert sind.Bild: Thomas Sahan via flickr CC BY 2.0

-

Tod, Karriereende oder einfach egal: Die Auswirkungen von wissenschaftlichem Fehlverhalten

Wie sieht es denn eigentlich aktuell mit dem Plagiatsverfahren zur Doktorarbeit von Norbert Lammert aus? Laut Spiegel online dauert die Vorprüfung an der Uni Bochum noch an. Um eine mögliche Befangenheit der Prüfer zu vermeiden würde laut WAZ eine externe Prüfung angestrebt, da Lammert Honorarprofessor an der Ruhr-Uni sei. Während die offizielle Seite sich noch in der Vorprüfungsphase befindet und auf politischer Ebene vor Vorverurteilungen gewarnt wird, kommen die Plagiatsjäger zu dem Schluss, dass der Nachweis der Täuschung bereits in wesentlichem Umfang erbracht sei.

Auf die Wähler scheint die Plagiatsafäre nur geringen Einfluss zu haben. Auch wenn es für ein Direktmandat nicht gereicht hat, konnte Lammert den Stimmenanteil in seinem Wahlkreis verglichen mit der Wahl vor vier Jahren um fast fünf Prozent auf 35,7% steigern. Ähnliches gilt auch für Annette Shavan in ihrem Wahlkreis in Ulm. Sie hat ihren Stimmenanteil von 42.8% bei der Wahl 2009 um fast 10% auf 52,1% in 2013 ausgebaut.

Plagiate sind nur eine Spielart wissenschaftlichen Fehlverhaltens, und ich bin von der Gesellschaft für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften des Landbaus (GEWISOLA) eingeladen worden, um auf deren Konferenz am Freitag über Wissenschaftliches Fehlverhalten zu referieren. Wen es interessiert: Ich habe meine (kurze) Präsentation schon vorab online gestellt und hier eingebunden.Es ist relativ schwierig verlässliche Zahlen zur Häufigkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu bekommen. Das liegt in der Natur der Sache, es geschieht ja meistens heimlich. Einer Meta-Analyse zur Folge geben in Umfragen rund 2% aller Wissenschaftler an, schon einmal Daten erfunden, gefälscht oder modifiziert zu haben. Den Kollegen trauen das rund 14% der Befragten zu.

Wenn man statt dessen die Zahl der zurückgezogenen Publikationen und die aufgedeckten Plagiatsfälle als Maß für Fehlverhalten betrachtet, könnte man meinen, in den letzten Jahren sei ein starker Anstieg wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu verzeichnen. Die Autoren einer erst kürzlich publizierten Studie erklären den Anstieg mit aktuell niedrigeren Hürden, sowohl für die Publikation gefälschter Daten als auch für deren Widerruf. Ich denke, einen großen Anteil spielen dabei die technischen Möglichkeiten, digital zur Verfügung stehende Texte miteinander zu vergleichen und Datensätze auf statistische Auffälligkeiten hin zu untersuchen, und so mit relativ wenig aufwand Plagiate und Fälschungen zu entlarven.

Eine Form des wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist das Zurückhalten von Daten. Besonders relevant, da es direkt die Gesundheit von Menschen betrifft, ist das bei klinischen Studien zur Medikamentenwirksamkeit. Ben Goldacre hat diesen Fall in seinem Buch Bad Pharmadas kürzlich auch auf Deutsch

erschienen ist, ausführlich dargelegt und so zusammengefasst:

Trials are frequently conducted, but then left unpublished, and so are unavailable to doctors and patients. Only half of all trials get published, and those with negative results are twice as likely to go missing as those with positive ones. This means that the evidence on which we base decisions in medicine is systematically biased to overstate the benefits of the treatments we give. […] This is research misconduct on a grand, international scale.

Ich werde in meinem Vortrag in Berlin diese und weitere Formen des wissenschaftlichen Fehlverhaltens thematisch nur anschneiden können, denn ich teile mir die Session mit Gunnar Breustedt, Gebhard Kirchgässner, Ludwig Theuvsen und Peter Winkler. Vielleicht finden wir ja in der anschließenden Podiumsdiskussion noch Antworten auf ein paar der Fragen, die ich in meinem Vortrag aufwerfe:

- Was sind Gründe für wissenschaftliches Fehlverhalten?

- Wer lehrt korrektes wissenschaftliches Arbeiten?

- Welche Kontrollmechanismen existieren?

- Was tun, wenn man Fehlverhalten entdeckt?

- Wie soll Aufklärung und Bestrafung aussehen?

- Was ist der Schaden für die Wissenschaft?

Eine einheitliche Antwort auf die Frage was die Auswirkungen von wissenschaftlichem Fehlverhalten sind, werden wir sicher nicht finden. Es kann Patienten töten, wie in Bad Pharma dargestellt, und wissenschaftliche Karrieren beenden. Zumindest Wahlergebnisse scheint es aber nicht nachhaltig zu beeinflussen.

-

Der offene Schavan Thread

Nun ist sie also zurück getreten. Um die Kommentarflut des Artikels vom Mittwoch nicht noch mehr anschwellen lassen (das ewige Scrollen nervt), hier der Anschlussartikel. Analysen, Glückwünsche, Beileidsbekundigungen, alles ist willkommen.

Der CDU und der Kanzlerin hat sie mit diesem Schritt auf jeden Fall einen Gefallen getan.

Und wer ist Johanna Wanka? Was sind die Erfahrungen aus Niedersachsen? -

Ist Schavan als Ministerin noch tragbar?

Annette Schavan bekommt offiziell ihren Doktortitel aberkannt und Boris Becker spricht aus, was außerhalb des akademischen Betriebs viele denken: „Bin ich froh, dass ich keinen Doktortitel habe“. Diejenigen, die einen haben sind froh, nicht prominent zu sein, sonst ginge es Ihnen wohl auch bald an den Kragen. Gibt es überhaupt Doktorarbeiten (in den meisten Fällen die erste nach wissenschaftlichen Maßstäben angefertigte Arbeit) die keine Plagiate, Falschzitate, oder zumindest Paraphrasen enthält, die zu nahe am Original sind? Doktoranden in den Lebenswissenschaften, die ihre Dissertation auf Deutsch schreiben, haben es sogar noch ein bisschen einfacher. Die gesamte Primärliteratur ist in Englisch, und wer kann schon nachweisen, dass ein Teil der Einleitung nicht eine Übersetzung aus einem Review-Artikel ist?

Groß wird das Gemetzel, wenn den Plagiatswächtern die Prominenten der ersten Reihe ausgehen, und sie sich in breiter Front beispielsweise den Doktorarbeiten von einfachen Universitätsprofessoren zuwenden. Wenn Angestellte des akademischen Betriebs während der Promotion plagiiert haben sollten, die gesamte akademische Kariere sozusagen auf einer frühen Unaufrichtigkeit aufbaut ist, scheinen berufliche Konsequenzen unausweichlich. Das hat auch sein Gutes, so kommen möglicherweise einige hochausgebildete Jungakademiker endlich an einen den eigenen Qualifikationen entsprechenden Job und müssen sich nicht weiter von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln. Vielleicht einfach mal die Doktorarbeit des der eigenen Karrierere im Weg stehenden Vorgesetzten bei vroniplag anmelden?

Aber lassen wir das. Zu einer Frage habe ich jedoch noch keine eigene Antwort gefunden. Bei Professoren ist es ja einigermaßen einsehbar, dass die Doktorarbeit Einfluss auf die eigene Karriere haben soll, und auch Fehler früh in der akademischen Laufbahn späte Konsequenzen haben können. Warum jedoch die Politikerin Annette Schavan jetzt nicht mehr als Ministerin tragbar sein soll, das muss mir jemand noch mal erklären.

-

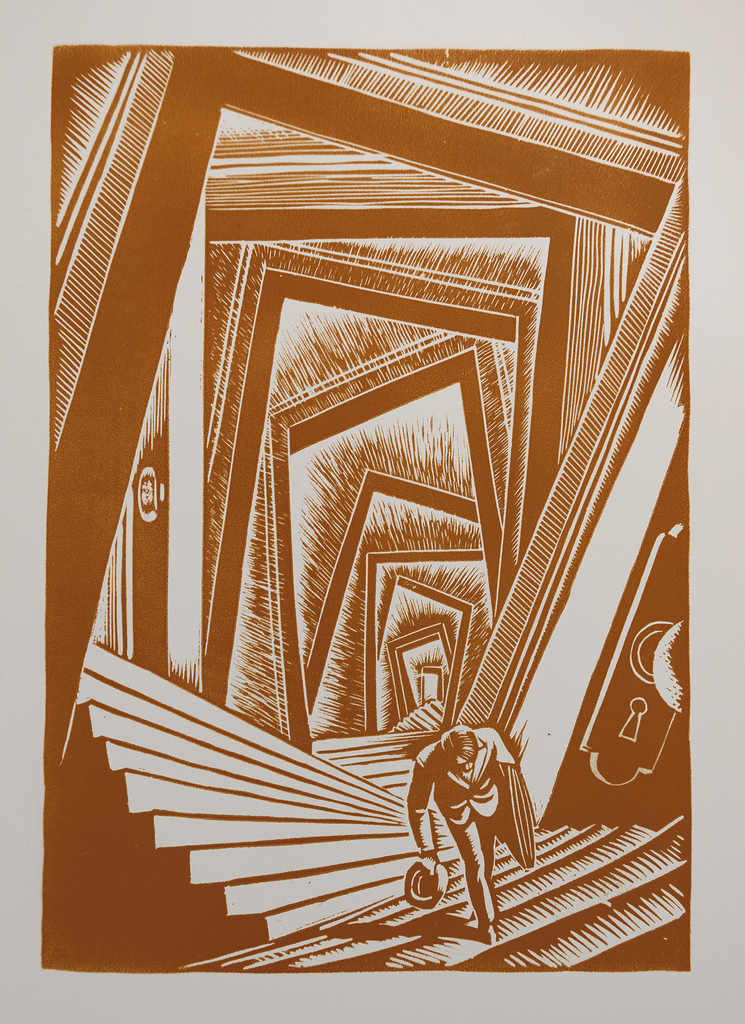

Der Leitfaden für die Doktorarbeit in Bildern

Wenn wir gerade schon bei Infografiken sind, hier die ultimative Visualisierung der Bedeutung der Promotion. Ein Leitfaden in zwölf Bildern.

Stell dir vor, dieser Kreis symbolisiert das gesamte Wissen der Menschheit.

Nach der Grundschule weißt du ein bisschen was davon,

nach dem Abitur ist es schon etwas mehr.

Mit dem Bachelor fängst du an, dich zu spezialisieren.

Wenn du einen Master dran hängst, vertiefst du dieses Spezialwissen.

Wenn du dabei viele wissenschaftliche Publikationen liest, gerätst du an die Grenze dessen, was die Menschheit weiß.

Dort an der Grenze fokussierst du dich auf ein Thema.

Du kämpfst für ein paar Jahre mit dieser Grenze.

Und irgendwann gibt die Grenze nach.

Und diese Delle, die du hinterlässt, das ist deine Doktorarbeit.

Natürlich sieht die Welt für dich jetzt vollkommen anders aus!

Der Blick auf das große Ganze relativiert das wieder etwas.

.

.

.

Kämpf weiter!

Diese Bildergeschichte ist schon etwas älter, ich hoffe nicht jeder der hier mitliest kannte sie schon. Sie stammt im Original von Matt Might und ist hier mit englischen Untertitleln. The illustrated guide to a PhD ist unter einer Creative Commons BY-NC-2.5 Lizenz veröffentlicht. -

Entscheiden, aber wie?

Es gibt eigentlich nur zwei Wege als Postdoktorand an einer akademischen Einrichtung zu enden. Man muss entweder die Wissenschaft sehr lieben und außgesprochen frustrationstolerant sein – oder man ist einigermaßen intelligent, hat aber noch nie bewusst eine Karriereentscheidung getroffen.

(mehr …) -

Es ist doch alles gar nicht so schlimm

Mein letzter Artikel über die prekären Arbeitsverhältnisse unter denen Wissenschaftler leiden hat offensichtlich einige Kollegen in eine Sinnkrise gestürzt. Siehe dazu den Twitter-Screenshot von oben und auch die recht düster ausgefallenen Kommentare. Nicht mal die Journalistin, der ich ja eigentlich geantwortet habe, hat sich wieder gemeldet.

(mehr …) -

Die prekären Arbeitsverhältnisse der Wissenschaftler

Ich bin von einer Journalistin angeschrieben worden. Sie recherchiert für einen Beitrag die „mitunter prekären Arbeitsverhältnisse“ der Wissenschaftler. Hier ihre Anfrage im Wortlaut und meine doch recht düster ausgefallene Antwort. Ist es tatsächlich so schlimm wie es klingt oder ist das nur Jammern auf hohem Niveau? Ich wäre für relativierende oder bestätigende Kommentare unten dankbar und würde mich über Anekdoten aus dem eigenen Wissenschaftsalltag freuen.

(mehr …)