Letzten November auf der WissensWerte in Bremen waren die meisten Journalisten hoffnungslos oder hoffnungsvoll naiv. So jedenfalls wirkte die Session über “Wie retten wir den Journalismus” auf der Konferenz der Wissenschaftsjournalisten auf mich. In der eineinhalbstündigen Diskussionsrunde wurden alternative Geschäftsmodelle für selbstständige Journalisten diskutiert. Wie verdient man als Journalist überhaupt noch Geld?

Ein enthusiastisches Mitglied im Vorstand der Freischreiber, erzählte wie er es doch schafft, als selbstständiger Journalist zu überleben. Crowdfunding und der Zugriff auf Stiftungskapital wurde als Möglichkeit zur Finanzierung einzelner Rechercheprojekte vorgestellt – und kritisiert. Man könne sich ja von den Gönnern abhängig machen. Ein Tablet-Abonnement basiertes Wissenschaftsmagazin namens Substanz wurde vorgestellt. Das Magazin will mit Hintergrundartikeln aus der Wissenschaft begeistern und wollte dieses Frühjahr zum ersten Mal erscheinen.

Hinter vorgehaltener Hand wurde aber erwähnt, wie es wohl dennoch bei vielen läuft: Tags sind sie unabhängige Journalisten, und nachts werden für Unternehmen PR-Aufträge angenommen. Mögliche Interessenkonflikte, die dabei entstehen, werden anscheinend durch ein Themenembargo auf Zeit gelöst.

Alle kreativen Lösungen täuschen über das eigentliche Problem hinweg: Durch das Internet und die kostenlose Verfügbarkeit unendlich vieler Artikel mit und ohne Nachrichtenwert sind die gängigen Geschäftsmodelle der tradierten Printmedien weitgehend zusammengebrochen. Die spürbar leidtragenden sind die Produzenten der Inhalte, also die Journalisten, die nun leider nicht mehr genug Geld verdienen. Geld, dass bislang aus Werbung und Zeitschriften- und Zeitungsabonnements kam.

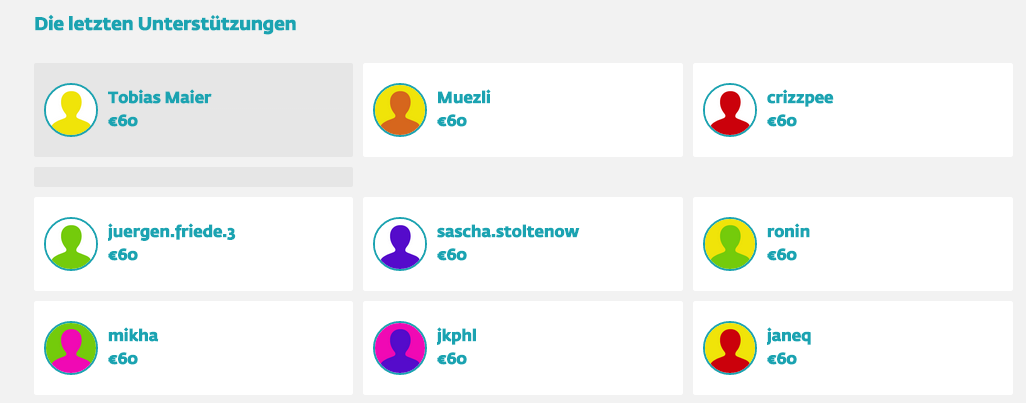

Wie also kann “im Internet” mit journalistischen Texten Geld verdient werden? Ein Zusammenschluss von – wenn ich richtig gezählt habe – 28 Journalisten, der unter dem Namen Krautreporter firmiert, versucht es aktuell mit einer Crowdfundingkampagne. Für 60 EUR erhält man eine zwölfmonatige Krautreportermitgliedschaft.

Die Krautreporter wollen mit 15.000 zahlenden Kunden 900.000 Euro einsammeln. Das entspricht abzüglich der Verwaltungskosten und Ausgaben für die Web-Infrastruktur und umgelegt auf die 28-köpfige Redaktion jeweils einem anständig bezahlten Halbtagsjob. Ich habe mich angemeldet, ohne dass ich überhaupt weiß, was eine Krautreportermitgliedschaft bedeutet.

Ich habe in den vergangenen Tagen vor allem negative Stimmen zu dem Projekt gelesen. Die Kritik reicht vom fehlenden Themenkonzept über missratene Kommunikation mit den möglichen zukünftigen Lesern und der fehlenden Begeisterung der Krautreporter selbst, bis zu Kritik am Bezahlsystem (hier, hier, hier und hier).

Ich habe das alles gelesen und meine Meinung zu dem Projekt trotzdem nicht geändert. Obwohl mich die Inhalte wahrscheinlich nur bedingt interessieren (mit Hanno Charisius ist gerade einmal ein Wissenschaftsjournalist an Bord), ist alleine der Versuch auf diese Weise mit Journalismus online Geld zu verdienen es Wert unterstützt zu werden.

Journalisten ohne finanzielle Perspektive führen mittelfristig zu qualitativ schlechtem, abhängigen Journalismus und machen langfristig die vierte Gewalt einer Demokratie zum Papiertiger. Ganz unabhängig von gesellschaftlichen und politischen Dimensionen haben es Menschen, die schreiben können, verdient auch dafür bezahlt zu werden.

Aktuell fehlen noch knapp eineinhalb Tausend Anmeldungen zur erfolgreichen Finanzierung. Die Kampagne läuft noch bis heute Nacht. Hier kann man Krautreporter unterstützen.

Schlagwort: Crowdfunding

-

Warum ich die Krautreporter unterstütze, obwohl mich die Inhalte gar nicht interessieren

-

Forschungsfinanzierung durch private Spenden

Kreativität bei der Bewerbung um Forschungsmittel beschränkt sich häufig auf mehr oder weniger weit her geholte Assoziationen des eigenen Forschungsvorhabens mit Krankheiten. Die Assoziationen werden mit Zahlen und Fakten untermauert, in Anträge geschrieben und an Forschungsorganisationen wie die DFG geschickt. Seit vergangener Woche wissen wir, dass die Wege, Forschungsgelder einzutreiben nun um eine Option erweitert wurde. Sciencestarter ist online. Das ist eine deutsche Crowdfundingplattform für Projekte aus der Wissenschaft.

Ob Sciencestarter den gewünschten Erfolg bei der Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte haben wird, ist fraglich, fällt doch der Hauptanreiz von Crowdfunding bei Sciencestarter fast gänzlich weg: Es gibt keine adäquate Gegenleistung für das investierte Kapital. Letztendlich kommen also Investitionen in Projekte Spenden gleich. Die Untersuchung eines Refernzprojekts ergab dann auch, dass ein guter Teil des crowd-gefundeten Geldes von Personen aus der näheren Umgebung der Forscher stammen, also von der Familie, von Verwandten und von Freunden aus sozialen Netzwerken – und nicht etwa von der wissenschaftsinteressierten Allgemeinheit.

Aber die Finanzierung von Forschung aus privaten Quellen muss ja nicht bei einer Crowdfundingplattform aufhören. Gestern erschien ein Artikel in der spanischen Tageszeitung „La Vanguardia„mit dem Titel: „Mikrospender der Wissenschaft“ (Teil 1, Teil 2). Der Artikel führt aus, wie Verwandte und Hinterbliebene von Patienten für die Forschung spenden, zum Teil aus vorhandenem Kapital, zum Teil die Erlöse aus dem Verkauf selbstgemachter Artikel. Große Kliniken in Katalonien schöpfen demnach bis zu 30% ihres Forschungsbudgets aus solchen Quellen. Auch hier kommt das Geld aus der persönlichen Umgebung Betroffener, auch hier spielen soziale Netzwerke beim Fundraising eine Rolle.

Jährliches Spendenaufkommen für Forschungsprojekte beim „Marató de TV3“ in Katalonien. Daten von Wikipedia.

In Katalonien gibt es noch andere Wege, wie Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Einmal im Jahr, am letzten Sonntag vor Weihnachten, findet auf TV3, einem lokalen Fernsehkanal, ein Spendenmarathon statt, der sogenannte „Marató de TV3„. Jedes Jahr hat wird für eine bestimmte Art von Krankheit gesammelt (dieses Jahr, am 16.12. ist es Krebs), und es kommen innerhalb eines Fernsehnachmittags und -Abends Millionenbeträge zusammen, die direkt den forschenden Laboren zu Gute kommen (siehe eingebundene Grafik oben).

Meine Wahlheimat ist selbstverständlich nicht der einzige Ort der Welt, an dem private Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Während meines letztjährigen Besuchs des Weizmann-Institut in Israel ist mir aufgefallen, dass fast alle Gebäude die Namen großzügiger Spender tragen. Die Instituts-Website weiß mehr: Das Weizmann hat ein ausgewiesenes Spendenprogramm, innerhalb dessen von Kleinspenden über Einzelstipendien, Spenden für Material und Equipment bis zu kompletten Lehrstühlen und eben auch Institutsgebäude gestiftet, gespendet und verschenkt werden können.

Verteilung des Spendenvolumens in Deutschland 2001 anhand einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Spendenrats (Quelle)

Das Spendenaufkommen in Deutschland ist laut Wikipedia international unterdurchschnittlich. Im Schnitt sind es jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro. Rund drei Viertel dieses Geldes geht in die humanitäre Hilfe. Weitere relevante Posten sind die Kultur- und Denkmalpflege, der Tierschutz und der Umweltschutz. Von Wissenschaft und Forschung weit und breit nichts zu sehen.

Wenn ich als Privatspender für die Wissenschaft spenden wollte, wüsste ich auch gar nicht an wen. Aber jetzt gibt es ja Sciencestarter.Verwandte Artikel im Blog:

-

500 Euro für eingeschweißte Pferdescheiße

-

Petition zur Sicherung des EU Foschungsbudgets unterschreiben

-

Die internationale Finanzkrise als Chance für den Wissenschaftsstandort Deutschland

-

Der Süden führt. Forschungsinvetitionen in Deutschland

-

Wissenschaftsstandort Deutschland. 26 Milliarden für die Grundlagenforschung

-

-

500 Euro für eingeschweißte Pferdescheiße

Wissenschaftliche Forschung an Universitäten und öffentlichen Instituten wird im Allgemeinen durch öffentliche Gelder finanziert. Der Weg von der Idee zum finanziell geförderten Forschungsprojekt ist jedoch mühsam, langwierig und frustrierend. Anträge müssen geschrieben und revidiert werden, vorläufige Ergebnisse müssen präsentiert werden, formale Richtlinien und Deadlines müssen eingehalten werden. Das ganze dauert oft noch länger als später das publizieren der Ergebnisse. Wäre es nicht toll, wenn es alternative Pfade zu den gängigen Wegen im Förderjungel aus Institutsetats, DFG-Anträgen, BMBF-Mitteln und EU-Projekten gäbe?

Gibt es seit ein paar Tagen auch in Deutschland, heißt Sciencestarter, und ist eine Crowdsourcing-Plattform nach dem überaus erfolgreichen Vorbild Kickstarter. Doch ob das funktioniert, ist eher zweifelhaft.

Wissenschaftliche Projekte unterschieden sich in einem ganz grundsätzlichen Aspekt von den Projekten die auf Kickstarter erfolgreich finanziert werden: Dort gibt es einen realen Gegenwert für den eingesetzten Betrag. Ganz gleich ob es sich um Comicbücher, Filme über Frauenrechte, Schlüsselanhänger, iPhone-Hüllen oder Musikalben handelt. Das eingesetze Geld ist eine Investition, die einem Kauf gleich kommt. Bei Erreichen des Finanzierungsziels kann man sich als Gegenleistung das Album oder den Film herunterladen oder bekommt das Buch, den Anhänger oder die iPhonehülle zugeschickt.

Das eingesetzte Geld für wissenschaftliche Projekte – ob auf der deutschen Sciencestarter oder den Vorbildern petridish, Microryza und SciFund kommt hingegen Spenden gleich. Wissenschaftliche Grundlagenforschung stellt nunmal keine Produkte her und Fotos von Artgeschützen Tieren, Einladungen zu Labmeetings oder in Kunstharz eingegossener Pferdemist, wie er bei einem der derzeit sechs geförderten Projekten auf der deutschen Sciencestarter Seite für 500 Euro Spendenvolumen angeboten wird, sind symbolische Gegenleistungen.

Wer spendet also für Crowdfundingprojekte mit wissenschftlichem Hintergrund? Es ist wohl weniger die wissenschaftsinteressierte und spendenfreudige Öffentlichkeit als vielmehr Verwandte, Freunde und Bekannte, wie eine entsprechende Auswertung des Wissenschafts-Crowdsourcing-Referenzprojekt von Ethan Perlstein ergab. Perlstein hat hat erfolgreich 25 000 Dollar zur Erforschung des Wirkmechanismus von Amphetaminen eingeworben. Eine Analyse seines Facebook-Netzwerks ergab, das rund 10% der mit ihm verbundenen Freunde gespendet haben. Der größte Spender war offenbar sein Großvater Walter. Perlstein selbst schreibt:

Friends and family are the first stop on the crowdfunding whistle stop tour!

Die Macher von Sciencestarter.de wissen natürlich auch, dass eher der Wunsch als ein realistisch erreichbarer Finanzierungserfolg für Forschungsprojekte bei der Konzeption der Seite Pate stand. Die von der Wissenschaftskommunikationsinititative Wissenschaft im Dialog gegründete und vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft unterstützte Plattform legt daher auch Wert darauf, den kommunikativen Mehrwert von Sciencestarter zu vedeutlichen:

Mit der Plattform stellt Wissenschaft im Dialog auch ein neues multimediales Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation zur Verfügung. Die Öffentlichkeit erlebt Wissenschaft als Prozess und kann diesen unmittelbar mitgestalten.

Folglich sind auf Sciencestarter auch explizit Wissenschaftskommunikationsprojekte erwünscht:

Sciencestarter ist die deutschsprachige Crowdfunding-Plattform zur Finanzierung von Projekten aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation. Forscher, Studenten und Wissenschaftskommunikatoren können hier ihre Projekte durch viele einzelne Personen finanzieren lassen.

Ich hätte da schon eine Idee. Wie wäre es mit einer crowdgefundenen Wissenschaftsblogplattform? Für 2500 Euro Startkapital sollte man eine moderne und technisch funktionierende Blogplattform einrichten können, die sämtliche technische Probleme, wie nicht funktionierende Plugins, fehlende Kommentarvorschau und Editierfunktion und mangelhafte Darstellung auf mobilen Geräten löst. Darüberhinaus eingenommenes Kapital käme direkt den Bloggern zu Gute. Wer ab 25 EUR spendet bekäme ein eigenes Profilbild und kann die Kommentarvorschau und Editierfunktion nutzen. Wer ab 100 EUR spendet, würde aus der Seitenspalte verlinkt, für 250 Euro gäbe es einen Gastbeitrag eines Wissenschaftsbloggers auf der eigenen Seite zu einem Thema nach Wahl,…

Bild oben Jesse Pinkman und Walter White beim Meth kochen in der Serie Breaking Bad via Ethan Perlsteins Website (CC BY-NC-SA 3.0)