Der Begriff „Identitätspolitik“ war mir bis vor kurzem gar nicht geläufig. Aber offenbar ist diese Art Politik zu machen gerade in Mode. Identitätspolitik beschreibt laut Wikipedia „politisches Handeln, bei dem Bedürfnisse einer jeweils spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen“.

Soweit, so klar. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe schafft Identität. Politik, die die Interessen dieser Gruppen bedient, heißt Identitätspolitik.

Die Brexit-Debatte in Großbritannien ist ein Beispiel dafür. Wer – aus welchen Gründen auch immer – den Brexit wünscht, der fühlt sich der Gruppe der Brexiteers zugehörig. Die Interessen dieser Gruppe wird durch Identitätspolitik bedient. Einfache Sätze, Zuspitzung der Konflikte, wir gegen die.

Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien ist ein weiteres Beispiel für diese Art Politik. Es geht gar nicht um Sachthemen oder darum, dass es den Menschen besser gehen soll. Es geht um ein Gefühl, um Identität (die Katalanische). Es gibt nur einen Weg, die anderen haben Unrecht.

Identitätspolitik oder Umverteilungspolitik

Dem gegenüber steht eine Politik, die die Interessen aller im Blick hat, und versucht durch Umverteilung es einer möglichst breiten Wählerschicht recht zu machen.

Entscheidungen werden in der Umverteilungspolitk entlang bestimmter politischer Maxime getroffen. Die Sozialdemokraten wollen Steuern und Sozialleistungen anders regeln als die Christdemokraten. Das führt zu unterschiedlichen Versprechen vor Wahlen, darum geht es in Koalitionsverhandlungen und in politischen Debatten.

Die Umverteilungspolitik hat es manchmal schwer, ihre Ziele klar zu formulieren und zu kommunizieren. Das aktuelle Regierungsprogramm von CDU und CSU hat die Überschrift: „Für ein Deutschland in dem wir gut und gerne leben„. Auf der Webseite der SPD steht der Slogan: „Für eine offene, freie Gesellschaft. Für Gerechtigkeit und Respekt.„

Es klingt ja beides gut und man kann sich vorstellen, wie lange da um jedes Wort gerungen wurde. Es bleibt dennoch schwammig. Wahlen entscheidet man damit nicht.

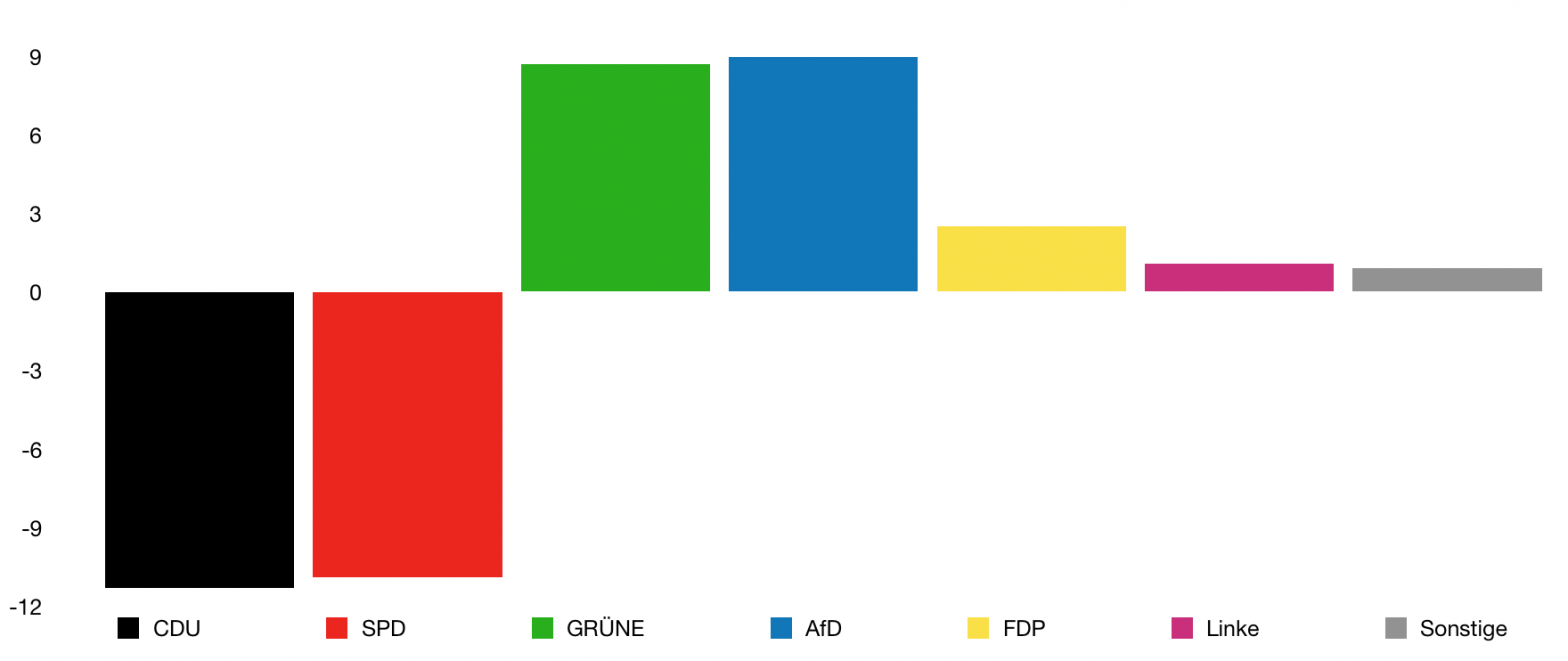

Parteien, die Identitätspolitik betreiben, haben es da sehr viel einfacher. Wer sich der Gruppe zugehörig fühlt, die meint es kämen zu viele Ausländer nach Deutschland und den etablierten Parteien sowieso mal eins auswischen will, der identifiziert sich mit der AfD. Dass die Partei ansonsten nichts auf die Kette kriegt: Geschenkt.

Wer zu jenen gehört, die das Gefühl haben, dass Bio einfach besser sein muss und an heißen Sommertagen ein schlechtes Gewissen ob der eigenen CO2-Bilanz bekommt, der wählt Grün. Wissenschaftliche Ergebnisse, die der grünen Ideologie entgegenstehen, werden geflissentlich ignoriert und aktiv durch Desinformation diskreditiert.

Ob die Sozialen Medien mit griffigen aber verkürzten Aussagen den Aufstieg der Parteien und Gruppierungen, die Identitätspolitik betreiben, verursacht, fördert oder gar nicht beeinflussen, ist ein Thema für die Forschung.

Identitätspolitik hat ihre Daseinsberechtigung um die Anliegen von Minderheiten zu vertreten. Wer Mehrheiten vertreten möchte, muss weiter denken als nur bis zum nächsten Grenzpfosten. Viele Standpunkte der Identitätspolitik-Parteien entlarven sich dann von selbst als realitätsfremde Gruppenzugehörigkeits-Wohlfühlphrasen.