Wer schon mal ein Paper – also eine wissenschaftliche Publikation geschrieben hat, der weiß, dass da immer auch andere Publikationen zitiert werden, und im Anhang die Liste der Referenzen angefügt wird. Gerüchten zu Folge machen das Professoren kurz vor der Pensionierung noch manuell. Alle anderen benutzen dafür geeignete Software.

Der Darling der Literaturverwaltungssoftware heißt Mendeley. Das Programm ist kostenlos, es speichert die persönliche Literaturdatenbank „in the cloud“, so dass man von überall darauf Zugriff hat. Man kann pdf-Dateien hochladen und die eigene Bibliothek mit anderen Wissenschaftlern teilen. Das ist sinnvoll, wenn man zusammen an einem Manuskript schreibt.

Mendeley hat weiter ein benutzerfreundliches cite-while-you-write Plugin für MS-Word und steht damit in direkter Konkurrenz mit dem Platzhirsch Endnote. Ein Argument, das immer für Mendeley sprach, war die Unabhängigkeit der Software. Mendeley war frei, Mendeley war offen (mit eigener API) und Mendeley war unabhängig.

Seit Dienstag vergangener Woche hat sich das geändert. Was Techcrunch schon vor ein paar Monaten als Gerücht gestreut hat, ist Wirklichkeit geworden: Elsevier, der größte und böseste Verlag für wissenschaftliche Publikationen, hat sich Mendeley einverleibt. Und die finden das auch noch gut!

Nicht alle sind von dem Deal, der Mendely übrigens angeblich bis zu 100 Millionen Dollar eingebracht haben soll, begeistert, wie Beatrice Lugger auf den Scilogs und David Dobbs im New Yorker schreibt, und manche rufen unter #mendelete zum Löschen des eigenen Accounts auf, jetzt, da dort wo Mendeley drauf steht, Elsevier drin ist.

Das einfachste wäre sicher, schlicht die Literaturmanagementsoftware zu wechseln. Möglich ist das, die Nachteile, die durch die Mendeley-Übernahme auftreten aber häufig die gleichen: Endnote gehört Thomson Reuters (die mit dem Impact Factor), Papers wurde Ende letzten Jahres von Springer gekauft, und das, obwohl die Wissenschaftssparte von Springer selbst zum Verkauf stand oder steht. Colwiz gehört der American Chemical Society (ACS publishing) und Readcube gehört zur Nature Publishing Group (NPG). Wer also seine Literaturdaten bei einem Anbieter speichern will, der benutzerfreundlich und unabhängig von einem Verlag ist, hat es nicht einfach.

Die eigentlich interessantere Frage ist, was Elsevier mit den Daten zu persönlichen Literaturvorlieben und den Informationen zu den wechselseitigen Beziehungen der Nutzer untereinander anstellen wird. Björn Brembs meint, im schlimmsten Fall überzieht Elsevier die pdf-teilenden Nutzer mit Copyrightklagen, im besten Fall entwickeln sie für die Nutzer kostenlose und nützliche Anwendungen, die auf die eignen Nutzerdaten aufbauen. Am wahrscheinlichsten ist, dass sie versuchen mit dem komfortablen Zugang zu pdfs Geld zu verdienen.

Wo wir gerade bei nützlichen Tools sind. In Kürze wird Recently an den Start gehen. Recently ist das personalisierte wissenschaftliche Journal. Mit Recently ist es einfach, up to date zu bleiben mit allem, was im eigenen Forschungsgebiet publiziert wird. Recently ist eine Browser-basierte App, die auf dem Computer genauso wie auf Tabletts und Smartphones funktioniert. Und: Recently ist von Verlagen unabhängig.

DISCLAIMER: Ich bin für Recently verantwortlich.

Kategorie: Naturwissenschaften

-

Mendeley gehört jetzt Elsevier. Und außer den beiden ist keiner begeistert.

-

Wie der Brain Drain Universitätsrankings verfälscht

Man (und Frau) mag von Universitätsranglisten und deren Aussagekraft halten was man will, interessant sind sie doch. Die Top sieben Unis des Times Higher Education World Reputation Rankings 2013 sind: Harvard (US), MIT (US), Cambridge (UK), Oxford (UK), Berkley (US), Stanford (US) und Princeton (US). Vor allem and der Spitze verändert sich die Ergebnisliste von Jahr zu Jahr nur marginal. Deutsche Universitäten sind in der Top 100 fünf Mal vertreten: LMU (Platz 44) und TU München, HU und FU Berlin, Uni Heidelberg. Im deutschsprachigen Raum ist die ETH Zürich auf Rang 20 am besten platziert.

Kritiker solcher globalen Rankings führen mit Recht an, dass für diese Listen zu viele Informationen über einen Kamm geschoren werden: Forschung und Lehre; Fachrichtungen und Fakultäten. Beidem ist in der von Thomson Reuters durchgeführten Studie Rechnung getragen. Forschung und Lehre fließen in einem Verhältnis von 2:1 in den globalen Wert ein, die Gesamtpunktzahl ist dann für die einzelne Hochschulen aufgeschlüsselt – wenn auch nur für die weltweite Top 50. Detaillierte Informationen zu akademischen Teilgebieten und Wissenschaftssparten wurden für die Studie erhoben, sind aber zu diesem Zeitpunkt nicht gesondert publiziert worden.

Stellt sich trotzdem die Frage, wie vor allem die großen internationalen Unterschiede zu Stande kommen: Die USA ist mit über 40 Unis innerhalb der Top 100 vertreten, Großbritannien folgt als nächstgrößte Wissenschaftsnation mit neun Unis. Wie kommt es zu dieser Vormachtstellung der USA in dem Ranking? Das Ergebnis hat Methode, es beruht auf der Art der Datenerhebung und auf der Auswahl der Befragten selbst: Etablierte Wissenschaftler weltweit – demographisch und nach Fachrichtung gewichtet.Der online verfügbare Fragebogen gibt Aufschluss über die Hintergründe des Rankings. Die eingeladenen Teilnehmer können für das internationale Ranking bis zu 15 Universitäten weltweit angeben. Die stark überproportional häufige Nennung von US-Unis ist neben der unbestritten hohen Qualität von Forschung und Lehre dort auch auf andere Faktoren zurück zu führen: Die USA waren und sind für ausländische Wissenschaftler ein attraktiver Ort um einen Teil der eigenen Laufbahn dort zu verbringen. Konsequenterweise können viele Befragte außerhalb der USA Auskunft geben über die Qualität der dortigen Unis. Und die ist natürlich super, schließlich war man (frau) selber dort.

Im Gegenzug sind US-amerikanische Wissenschaftler eher weniger für längere Aufenthalte an ausländischen Forschungsinstituten bekannt. Dementsprechend beschränkt ist deren Kenntnis und Urteilsvermögen zur Qualität von Forschung und Lehre an Unis außerhalb der USA. Folglich ist das Ranking durch die einseitige Mobilitätskultur der Wissenschaftler verfälscht (a.k.a. Brain Drain) und zeigt vor allem, dass ein Forschungsaufenthalt in den USA hilfreich bei der weiteren Wissenschaftskarriere ist. Denn nur etablierte Wissenschaftler mit durchschnittlich 17 Jahren akademischer Tätigkeit – im Volksmund diejenigen, die es „geschafft“ haben, nahmen an der Umfrage teil.Verwandte Artikel im Blog:

Viel hilft viel – Deutsche Wissenschaft im internationalen Vergleich

Forschungsstandort Mittlerer Osten

Die internationale Finanzkrise als Chance für den Wissenschaftsstandort Deutschland

Petition zur Sicherung des EU-Forschungsbudgets unterschreiben

-

Echte Krake selber bauen

Ich bin mir bewusst, dass der Bildungsauftrag, den Wissenschaftsblogs ohne Zweifel haben, bei mir auf WeiterGen sträflich vernachlässigt wird. Um das etwas auszugleichen, hier eingebunden eine schöne Bastelanleitung für eine echte Krake! Eignet sich hervorragend für verregnete Nachmittage zu Hause mit den Kindern, oder natürlich für den Biounterricht.

Ihr benötigt: 3-4 selber gefangene, lebendige Regenwürmer, ein paar Tropfen Sekundenkleber und das gelbe Plastikteil von einem Überraschungsei. Die Abbildung sollte selbsterklärend sein.

Pro-Tipp: Mehrere Kraken bauen und in der Badewanne ein Wettschwimmen veranstalten.Quelle: https://www.facebook.com/Mike7Jahre

-

Extreme Fälle von Betrug in der Wissenschaft

Schön, dass geistiges Eigentum in Deutschland einen so hohen Stellenwert genießt. Wörtliche Übernahmen einiger Textstücke und fehlende Quellenangaben in einer Dissertation einer 25 jährigen im Jahr 1980 führen dazu, dass eine gestandene Bundesministerin zurücktritt. Um Schaden von Amt, Ministerium, Partei und Regierung abzuwenden. Zu bewundern, die Rücktrittskultur in Deutschland, wie sie Kommentator Gustav schon letzte Woche ausgemacht hat.

Ich für meinen Teil finde es ja fast ein bisschen langweilig, dass die Geschichte so schnell vom Tisch ist. zu Guttenberg hat zur Freude aller zumindest ein paar Tage länger gekämpft, und in Relation zu anderen, aktuellen Fällen von Wissenschaftsbetrug ist die Causa Schavan, mit Verlaub, ein Fürzchen.

Zum Beispiel gibt es Diederik Stapel, ein 2011 suspendierter Professor der Sozialpsychologie an der Universität Tilburg und vormals in Groningen in den Niederlanden. Stapel ist der König der Wissenschaftsfälscher. Er hat einerseits existierende Datensätze so manipuliert, dass sie seinen Hypothesen entsprechen, oder die Rohdaten gleich komplett selbst erfunden. Er deckte diesen Vorgang durch scheinbar reguläre Vorbereitungen. Methoden und Studienbedingungen wurden mit Co-Autoren diskutiert und Fragebogen wurden entworfen, jedoch nie ausgeteilt.

Einer dieser Artikel hatte es sogar in Science geschafft. Inzwischen wurden 49 Artikel von Stapel zurückgezogen und wahrscheinlich wird die Zahl auf 65 Artikel ansteigen. Diederik Stapel ist geständig, die Hintergründe und Ergebnisse des Falles sind gut dokumentiert und können hier nachgelesen werden. Retraction Watch berichtet regelmäßig über frisch zurück gezogene Stapel-Artikel.

Sehr schön ist auch der Fall Anil Potti. Potti ist ausgebildeter Arzt und war bis 2010 an der Duke Universität in North Carolina beschäftigt. Er erforschte die Zusammenhänge von Genexpressionsänderungen, Krebs und Krebstherapie (Oncogenomics). Aktuell sind zehn seiner Artikel zurück gezogen, darunter Papers in bekannten Magazinen, wie NJEM, Nature Medicine und PNAS. Potti hat Microarraydaten im großen Stil gefälscht, deren Interpretation seinen Publikationen zu Grunde liegen. Retraction Watch verfolgt den Fall Potti ebenfalls, seit 2010.

Aktuell nimmt dieser Fall eine kuriose Wendung. Die Seite Retraction Watch wurde letzte Woche von Ihrem Provider Informiert, dass zehn der Blogartikel zu Anil Potti wegen Copyrightverletzungen nicht mehr online gestellt werden dürfen. Der Provider drohte weiter, dass bei wiederholten Copyrightverletzungen die gesamte Seite geschlossen werden könnte.

Kläger in diesem Copyrightfall war die Seite newsbulet.in, von der Adam Marcus und Ivan Oransky, die Macher von Retractionwatch, ihre Artikel zu Potti abgeschrieben haben sollten – und tatsächlich waren zehn Retractionswatchartikel identisch mit Artikel auf der indischen Seite (inzwischen dort gelöscht).

Ein eher technisches Detail legt nahe, dass die eigentlichen Urheber der Potti-Artikel die Autoren von Retractionwatch sind: Die Seite newsbulet.in wurde erst im Oktober 2012 registriert. Neun der zehn kopierten Artikel zu Potti wurden jedoch von Retractionwatch davor publiziert.

Potti, von dem zehn Artikel komplett zurück gezogen und etliche andere nachträglich geändert werden mussten hat übrigens laut Retractionwatch noch aktive Lizenzen in North Carolina und Missouri, kann dort also als Arzt praktizieren.Verwandte Artikel im Blog:Ist Schavan als Ministerin noch tragbar?

Guttenberg auf Stufe sechs der Wissenschaftshölle

Kämpfen und verlieren – Felisa Wolfe-Simon, das Arsen-Paper und die Öffentlichkeit

H.M. Krishna Murthy – Gefälschte Proteinstrukturen entdeckt

Das schockierende Lügengebilde des Scott Reuben und dessen Fundamente

Titelbild: Ausschnitt aus Hieronymus Bosch – Die Versuchungen des Heiligen Antonius (von sainz CC BY-SA-NC-2.0)

-

Poliowildviren im Abwasser in Ägypten

Gastartikel von Sabine Diedrich und Reinhard Burger

Im Großraum Kairo sind bei Routineuntersuchungen des Abwassers in Proben aus zwei verschiedenen Orten eingeschleppte Poliowildviren aus Pakistan nachgewiesen worden. Aus diesem Grund reagierten die ägyptische Regierung und die Global Polio Eradication Initiative (angeführt von der WHO, UNICEF, Rotary International und der amerikanische Gesundheitsbehörde) unmittelbar aus Vorsorge. Untersuchungen nach eventuellen Poliofällen starteten sofort, jedoch bis jetzt gibt es noch keinen Beweis, dass sich die eingeschleppten Viren verbreitet haben.

Bisher wurden zwar keine Fälle von Kinderlähmung in Ägypten gemeldet. Da jedoch nur etwa eines von 100 infizierten Kindern symptomatisch erkrankt, ist es schwer abzuschätzen, wie viele Personen betroffen sind.

Ägypten ist seit 2004 poliofrei. Die Weltgesundheitsorganisation plant nun eine Impfkampagne, bei der alle Kinder unter 5 Jahren in Ägypten geimpft werden sollen. Diese könnte sich jedoch unter den derzeitigen politischen Unruhen als sehr schwierig erweisen.

Pakistan ist neben Afghanistan und Nigeria eines der letzten drei Länder, in denen Poliowildviren endemisch zirkulieren. Nachdem dort Ende 2012 mehrere Impfhelfer ermordet wurden, mussten die Impfkampagnen teilweise gestoppt werden. Jedoch wurden die Impfkampagnen unter erhöhter Sicherheit in 29 Distrikten wieder aufgenommen mit dem Ziel, 13 Millionen Kinder zu erreichen. Die Zivilgesellschaft, religiöse Führer, Politiker und die Regierung bemühen sich sehr, die Impfkampagnen zu unterstützen.

Der Nachweis von Poliowildviren in bereits poliofreien Ländern verdeutlicht einmal mehr die hohe Gefahr der Wiedereinschleppung dieser Viren. Die im Robert Koch-Institut ermittelten Daten zeigen eine sehr gute Immunität der deutschen Bevölkerung gegen die drei Polioviren, so dass ein Polioausbruch bei uns eher als unwahrscheinlich anzusehen ist.

Jedoch zeigten die teilweise dramatischen Verläufe vergangener Ausbrüche nach Wiedereinschleppung, z. B. in der Republik Kongo oder Tadjikistan, das hohe Risiko für nicht geimpfte Bevölkerungsgruppen, an Polio zu erkranken. Diese Ausbrüche und die Polio-Nachrichten aus Ägypten belegen mit Nachdruck die Bedeutung der Ausrottung von Polio in den verbleibenden Endemie-Ländern durch systematische Anstrengungen. Es ist absolut notwendig, Polio weltweit auszulöschen, um ein erneutes Einschleppen in andere Länder zu verhindern.

Erfreulicherweise finden diese Maßnahmen auch politische Unterstützung. Bundesminister Niebel forderte auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos kürzlich:“ Das Beispiel Polio zeigt, wie erfolgreich der Kampf gegen Krankheiten sein kann, wenn er weltweit aufgenommen wird: Polio ist beinahe ausgerottet – gerade jetzt aber, auf der Zielgeraden, darf die internationale Gemeinschaft in ihren Anstrengungen nicht nachlassen. Nur dann können wir die Polio endgültig besiegen“.

Dr. Sabine Diedrich ist die Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Poliomyelitis und Enteroviren (NRZ PE).

Professor Reinhard Burger ist der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Titelbild: UNICEF (CC BY 2.0).

-

Anonymität in Zeiten kommerzieller DNA-Analysen

Ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit erraten, wie dein Ur-Ur-Ur Großvater – väterlicherseits – mit Nachnamen hieß: Genauso wie du. Was trivial klingt hat kulturelle Hintergründe. Traditionell nehmen Ehepaare bei der Hochzeit den Nachnamen des Bräutigams an, und die Kinder heißen dann ebenso. Nicht nur der Nachname wird so über Generationen weitergegeben, auch das Y-Chromosom männlicher Nachkommen stammt immer vom Vater, und der hat es von dessen Vater, und so weiter.

Genealogie heißt die Erforschung der Abstammungsverhältnisse. Es ist eine Hilfswissenschaft, die wohl vor allem von Großvätern mit viel Zeit ausgeübt wird, und in den USA überaus populär ist. Seit ein paar Jahren wird die Genealogie durch moderne DNA Sequenziermethoden unterstützt. In großen, öffentlichen Datenbanken wie Ysearch und SMGF werden Informationen zu kurzen, sich wiederholenden aber individuell sehr unterschiedlichen DNA Sequenzen des Y-Chromosoms gespeichert, sowie die dazugehörigen Nachnamen. Das hilft den Garagenahnenforschern, etwas über die eigenen Wurzeln heraus zu finden. Man lässt kommerzielle Unternehmen die eigenen sogenannten Short Tandem Repeat (STR) Regionen sequenzieren, und vergleicht die Ergebnisse über eine einfach Eingabemaske dann mit den Einträgen in den Sequenzdatenbanken.Den Nachnamen aus Sequenzdaten bestimmen

DNA Sequenziermethoden werden nicht nur zur privaten Ahnenforschung genutzt. Es gibt große, wissenschaftliche Studien mit dutzenden bis tausenden Teilnehmern, bei denen die DNA der Probanden möglichst komplett sequnenziert wird, beispielsweise um einen Eindruck von der generellen Variabilität menschlicher DNA zu bekommen, oder um bestimmte phänotypische Eigenschaften Unterschieden in der DNA zu zu ordnen. Die Teilnehmer dieser Studien werden in den allermeisten Fällen anonymisiert, so dass durch die Analyse der DNA Sequenzen kein Rückschluss auf die Identität des Teilnehmers möglich ist – oder möglich sein sollte.

Letzte Woche wurde ein Paper in Science publiziert (Gymrek et al.), in dem berechnet wurde, wie hoch das Risiko ist, den Namen eines Probanden zu identifizieren – nur durch die Nutzung öffentlich zugänglicher Datenbanken und durch Internetsuchen. Die Autoren zeigen an einem Testset, dass ihr Algorithmus optimal eingestellt 12% der Namen korrekt identifiziert (5% falsch positiv, 83% unbekannt). In Kombination mit relativ unspezifischen Informationen wie Geburtsjahr und bewohntem US-Bundesstaat war es den Autoren möglich, die Zahl der möglichen Spender einer DNA Probe auf durchschnittlich ein Dutzend Personen einzuschränken.

Die Ergebnisse der Gruppe aus israelischen und US-amerikanischen Forschern sind nicht erschreckend, sie zeigen aber, das die Anonymität von Teilnehmern an großen DNA-Sequenzierstudien unter Umständen nicht gewahrt bleibt, vor allem wenn zusätzliche persönliche Informationen verfügbar sind, auch wenn diese relativ allgemein sind, wie Alter und Nationalität.Weniger ist mehr: Datenschutz und kommerzielle DNA-Analysen

Es gibt noch eine dritte Gruppe Menschen, die Teile ihrer DNA sequenzieren lassen. Während das Ziel der Ahnenforscher ist, über STRs die eigene Abstammung zu rekonstruieren, sind ein Großteil der privaten Kunden von Sequenzierunternehmen auf etwas ganz anderes aus: Sie interessieren sich für die Wahrscheinlichkeit in Zukunft an bestimmten Krankheiten zu leiden. Dazu werden sogenannte SNPs analysiert, also ebenfalls kurze DNA Sequenzen, die mit dem Auftreten von Krankheiten assoziiert sind. Menschen, die sich durch die Sequenzierung von SNPs über Krankheitsrisiken informieren haben oft gute Gründe, ihre Anonymität zu wahren.

Wie hoch ist also das Risiko, dass durch die Analyse dieser SNP-Daten Rückschlüsse auf die Person möglich sind? Dazu habe ich Bastian Greshake befragt, Gründer von openSNP, einer Plattform auf der die Ergebnisse solcher SNP-Analysen publiziert, analysiert und diskutiert werben können.

WeiterGen: Bastian, ist die Anonymität der Benutzern von openSNP nach der Publikation des Gymrek-Papers noch gewährleistet?

Bastian Greshake: Ich vermute das es aktuell nicht so einfach wäre die Benutzer von openSNP mit Nachnamen anreden zu können (also wenn sie ihn nicht angegeben haben). Komplett ausschliessen kann man das natürlich nicht. In dem Paper dort nutzen sie die Haplotypen von bis zu 60 Y-chromosomalen Short Tandem Repeats, darin steckt, meiner Ansicht nach, um einiges mehr an Ancestry-Information, als man über die SNPs die 23andMe auf dem Y-Chromosom testet bekommt (openSNP nutzt hauptsächlich SNP-Daten von 23andMe-Analysen, WG).

WG: Was wäre nötig, um die Anonymität der openSNP Benutzer zu gefährden?

BG: Falls entsprechende Referenzdaten zur Verfügung stünden, könnte man theoretisch von den SNPs aus die Y-STRs imputen, also aus den SNPs die Y-STRs vorhersagen und dann die in der Publikation benutzten Methoden verwenden um die Identität zu ermitteln. Alternativ könnte man direkt Namensdatenbanken verwenden, die SNP-Daten anstelle von STRs verwenden. Diese sind aber derzeit noch nicht weit verbreitet, oder zumindest nicht öffentlich.

WG: Das Risiko, dass aktuell aus SNP-Daten Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können ist also sehr gering Was können openSNP Kunden dennoch selbst tun, um ihre Anonymität zu wahren?

BG: Ganz generell gilt: Je weniger Metadaten über die Person mit den SNP-Daten verknüpft sind desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Zuordnung. Um die eigene Anonymität zu wahren, sollte man also beispielsweise darauf verzichten sein Alter und seinen Wohnort anzugeben. Angaben dazu sind auf openSNP freiwillig.

Weitere Artikel im Blog zum Thema:-

Es wird immer billiger: Kommerzielle DNA Sequenzierung zur Vorhersage von Krankheiten

-

Können Gene Leben retten? Debatte über personalisierte DNA-Analyse

-

Ein Haufen Daten und doch kein Müll: Das ENCODE-Projekt

-

1000 Genome sequenziert und immer noch nichts passiert

-

Die Risiken des Wissens – Wie sind meine DNA-Daten geschützt?

-

Krankheiten vorhersagen: 23andMe, deCODEme und Navigenics

Titelbild Rosie Cotton (CC BY-NC-SA 2.0).

Gymrek, M., McGuire, A., Golan, D., Halperin, E., & Erlich, Y. (2013). Identifying Personal Genomes by Surname Inference Science, 339 (6117), 321-324 DOI: 10.1126/science.1229566

Gymrek, M., McGuire, A., Golan, D., Halperin, E., & Erlich, Y. (2013). Identifying Personal Genomes by Surname Inference Science, 339 (6117), 321-324 DOI: 10.1126/science.1229566 -

-

Verrückte Amateurbiologen züchten Killerviren in Garagenlaboren

Am Sonntag erschien in der FAZ online ein aus dem amerikanischen von Volker Stollorz übersetzter Artikel zum Ende des Forschungsmoratoriums an einem Influenzavirus vom Typ A/H5N1. Ein Risikokommunikator nimmt darin Stellung zur Gefahr der Freisetzung des Erregers, zum Beispiel durch einen Unfall oder durch einen dem Wahnsinn anheim gefallenen Wissenschaftler, der an dem Virus forscht.

Der Risikokommunikator bemängelt, dass keine „echte“ Diskussion in der Zeit des Moratoriums (immerhin ein Jahr) über die Gefährlichkeit des Erregers und die Risiken der Forschung daran geführt wurde. Er führt an, dass das Moratorium die Forschung an gefährlichen Viren nicht sicherer gemacht habe. Peter Sandman, der Autor des Artikels, hat in seinem sicher gut gemeinten Artikel leider weitgehend das Thema verfehlt. Zumindest hat er für eine Biosicherheitedebatte den falschen Aufhänger gewählt.

Das eigentlich wichtige Ergebnis der Studie war nicht, dass im Labor ein potentiell gefährliches Grippevirus entstanden ist, welches durch Tröpfcheninfektion zwischen Säugetieren übertragen werden kann. Das wichtige Ergebnis war, wie einfach das Virus gefährlich geworden ist: Fünf simple Punktmutationen haben gereicht, dass ein in Vögeln endemisches Virus plötzlich von Frettchen zu Frettchen übertragen werden kann. Punktmutationen kommen in der freien Wildbahn deutlich häufiger vor, verglichen etwa mit dem Entstehen neuer Virenstämme durch Rekombination.

Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass einige solcher Stämme bereits in ihren Wirten das draußen existieren und nur wenig (Zeit) zur Übertragung auf den Menschen fehlt. Wozu da aber eine freiwillige Forschungspause von einem Jahr gut sein soll, will mit nicht einleuchten. Lars Fischer hat dieses Argument in seinem Blog aufgerollt und kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Moratorium in diesem Fall kontraproduktiv war.

Doch zurück zum Artikel in der FAZ. Der Autor hat in einem Punkt Recht. Das Moratorium wurde nicht für eine ausführliche Debatte über Biosicherheit genutzt, insbesondere über das sogenannte Dual Use Dilemma. Übersetzt auf die Forschung mit pathogenen Erregern heißt das: In wie weit sollen wissenschaftliche Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, wenn diese in den falschen Händen dazu benutzt werden können Biowaffen herzustellen?

Nun, eben jene Debatte fand vor gut einem Jahr schon bei mir im Blog statt. Ich habe damals meine Leser um ihre Meinung gebeten: Was soll mit den H5N1 Daten geschehen? Etwa die Hälfte der 339 abgegeben Stimmen entfiel auf die Option „Publikation mit modifiziertem Ergebnis- und Methodenteil“ – also so, dass die Ergebnisse zwar öffentlich sind, aber gewisse Hürden existieren, die es nicht jedem Labor ermöglichen die Experimente zu wiederholen. Exakt ein Drittel der Teilnehmer der Umfrage stimmten für die Forschungsfreiheit und die Publikation der Manuskripte ohne Einschränkung. Nur 15% waren der Meinung, man sollte von der Publikation gänzlich absehen.

Weltkarte der Hochsicherheitslabore (S4). Labore in Betrieb sind rot. Eine zoombare Karte gibt es hier.Ein weiterer Aspekt, den Sandman in seinem Artikel in der FAZ behandelt, betrifft die generelle Sicherheit der Forschung an gefährlichen Erregern. Leider taugt die aktuelle Diskussion um die Influenzaviren dafür nur bedingt, obwohl es mehrere Medien, die von Killerviren oder Supervirern sprechen, gerne bedrohlich hätten. Die Viren sind einfach nicht gefährlich genug. Nicht einmal die Frettchen, die sich im Labor mit den mutierten H1N1 Viren infizierten, starben.

Gefährliche Erreger gibt es dennoch wahrlich genug. Ebola, Lassa und Marburg-Viren zum Beispiel verursachen hemorrhagisches Fieber. Eine Ansteckung verläuft fast immer tödlich. Weltweit gibt es nur rund 30 Labore (vier davon in Deutschland) an denen mit solchen Organismen geforscht werden darf. Solche Labore sind komplett abgeschirmt oder gleich in eigenen Gebäuden angesiedelt. Diese Labore der Sicherheitsstufe S4 haben ihr eigenes, geschlossenes Ventilationssystem und drinnen herrscht Unterdruck, so das selbst bei einem Leck nichts entweichen kann. Wissenschaftler, die in solchen Räumen arbeiten, müssen mehrere Schleusen passieren, bevor sie die Räumlichkeiten betreten oder verlassen können und tragen einen Überdruckanzug im Labor. Hier im Video gibt’s das ganze in Bildern (ab min. 6:45).

Man weiß also mit gefährlichen Erregern umzugehen und Laborunfällen ist vorgebeugt. Bleibt einzig die Gefahr des Diebstahls pathogener Keime durch Laborangestellte. Denn die von Sandman beschworenen Amateurbiologen, die in Garagenlaboren Killerviren züchten, die gibt es nur im Film.

Bild oben: Die Influenzaabteilung in einem Marinehospital in den USA 1918 (NavyMedicine, CC BY 2.0)

-

Die Infografik und der Programmablauf zum Ende der Welt

Das Ende ist nah! Der Scienceblogs-Server geht bereits in die Knie ob des für morgen im Kalender eingetragenen Weltuntergangs. Das auch alles seine Ordnung hat und alle wissen, was passieren wird, hier der genaue Programmablauf für morgen (vorläufige Version!). Um fünf Uhr früh geht es schon los mit dem Wecken der Weltbevölkerung. Mit der Ankunft der Auserirdischen wird nicht vor sieben Uhr gerechnet. Der öffentliche Festakt zum Ende der Welt beginnt um kurz nach drei Nachmittags, nach einer Schweigeminute.

Wer sich noch mal die „Argumente“ der skeptischen Ketzer und die der Gläubigen zu Gemüte führen möchte ist mit dem gesammelten Œvre von Florian Freistetetter bestens bedient (hier eine Zusammenfassung). Alternativ kann man sich auch die passende Infografik zum Weltuntergang anschauen.

Ich selbst – als Mitglied der Weltregierung – habe natürlich einen der umkämpften Plätze in einem Beobachtungsflugzeug ergattert und werde mir das Ende gemütlich an Bord eines Airbus A319 auf dem Weg von Barcelona nach Stuttgart anschauen. Die 3D Brille ist natürlich schon eingepackt.Bild oben via InformationIsBeautiful. Programmablauf aus meiner Facebooktimeline.

-

Wenn Sprache durch den Magen geht

Die hoch gelobte Website Medien-Doktor hat sich die Beurteilung der Qualität wissenschaftsjournalistischer Artikel in der Presse zur Aufgabe gemacht. Anhand definierter Kriterien werden die Artikel dort mit Null bis fünf Sternen ausgezeichnet. Marcus Anhäuser, leitender Redakteur bei Mediendoktor und ebenfalls Blogger hier auf ScienceBlogs, kann das alles besser und ausführlicher erklären.

Der Mediendoktor ist auf Themen aus der Medizin fokussiert und selbst dort kann das Gutachterteam niemals alle Artikel untersuchen, bei denen es sich lohnen würde, eine Beurteilung zu erstellen. Zudem sind durch die jüngsten und begrüßenswerten Entwicklungen der Seite – hin zu einer Art deutschem Science Media Center – womöglich weitere Kapazitäten gebunden, so dass dort leider nur unregelmäßig neue Beurteilungen von Artikeln erscheinen.

Ich habe mir vorgenommen, hier im Blog auch hin und wieder auf das einzugehen, was online über Wissenschaft publiziert wird. Im Unterschied zu einer möglichst unvoreingenommenen Beurteilung der Artikel nach festen Regeln, wie es der Mediendoktor vormacht, greife ich hier einfach subjektiv Teilaspekte heraus, und versuche zu klären was missverständlich ist und weiterführende Informationen zu liefern, wo ich diese gerade parat habe.

Doch genug der Vorberichterstattung. Der Artikel meiner Wahl erschien vorgestern im SpiegelOnline, es ging um die Frage, ob Fleischkonsum ernährungswissenschaftlich geboten ist oder nicht. Diese Frage soll gar nicht der zentrale Gegenstand des Blogposts hier werden, sondern eher ein kleiner Randaspekt des SpOn-Artikels, der so aber in vielen populärwissenschaftlichen Artikeln falsch gemacht wird. Der Autor schreibt, Fleisch böte eine Eiweißquelle, die das Gehirnwachstum positiv beeinflusste.

Fleisch ist keine Eiweißquelle, Fleisch enthält gar kein Eiweiß.

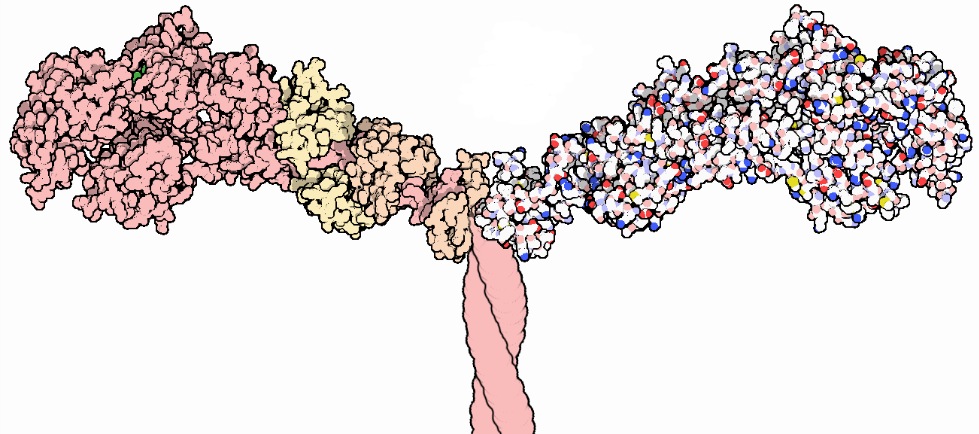

Was der Autor meint, sind Proteine. Fleisch besteht zu einem guten Teil aus Proteinen. Eiweiß kommt in Eiern vor, es umgibt den Dotter und es enthält ebenfalls Proteine, zu rund 10%. Etwa 90% sind Wasser. Das Hauptprotein von Eiweiß heißt Ovalbumin, die Hauptproteine in Muskelfasern (Fleisch) heißen Aktin (Bild Mitte) und Myosin (Bild oben).

Die Nutzung von Eiweiß als Proteinersatzwort ist weit verbreitet. Nicht nur in Artikeln auf Spiegel Online, auch auf Lebensmitteletiketten mit Nährwertinformationen ist von Kohlenyhdraten (richtig), Fetten (richtig) und Eiweiß die Rede, wo Proteine gemeint sind. Warum schrecken Journalisten davor zurück das Wort „Protein“ in die Feder zu nehmen? Selbst in Realschullehrplänen der Mittelstufe ist von Proteinen die Rede.

Der Grund für meine Wortklauberei ist, dass der Eiweiß-Euphemismus die Zusammenhänge vernebelt. Proteine sind an allen Funktionen der Zelle beteilig, sie sind auf der DNA codiert. Proteine regulieren die Zellteilung, geben Stabilität, sind für Transportvorgänge verantwortlich, bilden Muskeln (Aktin und Myosin), Haare sind aus Proteinen (Keratine) und manche Proteine sind sogar damit beschäftigt andere Proteine in ihre Bestandteile, also in Peptide oder gleich in einzelne Aminosäuren, zu zerlegen. Diese sogenannten Proteasen sind unter anderem im menschlichen Magen und Verdauungstrakt aktiv. Womit wir wieder beim Artikel in Spiegel Online wären. Der Autor schreibt:

Zwar kann unser Verdauungstrakt tierische Eiweiße besonders leicht verwerten, weil ihre Aminosäurenstrukturen den unsrigen ähneln. Doch durch eine Kombination von Eiern, Molkereiprodukten und pflanzlichen Lebensmitteln – wie etwa Kartoffeln und Quark oder Ei und Soja – werden wir mit Eiweißen versorgt, die in ihrer Verwertbarkeit nicht nur dem Fleisch ähnlich, sondern ihm sogar überlegen sind. Unser Stoffwechsel kann sie noch leichter verarbeiten.

Den Proteasen ist herzlich egal, ob es sich um pflanzliche oder tierische Proteine handelt, die sie da proteolytisch spalten. Im sauren Milleu des Magens werden (fast) alle Proteine gleich denaturiert und anschließend abgebaut. Eine überlegene Verwertbarkeit pflanzlicher Proteine gibt es dabei mit Sicherheit nicht.

Abbildungen aus der Protein data bank: Myosin oben, Aktin-Filament in der Mitte

-

Forschungsfinanzierung durch private Spenden

Kreativität bei der Bewerbung um Forschungsmittel beschränkt sich häufig auf mehr oder weniger weit her geholte Assoziationen des eigenen Forschungsvorhabens mit Krankheiten. Die Assoziationen werden mit Zahlen und Fakten untermauert, in Anträge geschrieben und an Forschungsorganisationen wie die DFG geschickt. Seit vergangener Woche wissen wir, dass die Wege, Forschungsgelder einzutreiben nun um eine Option erweitert wurde. Sciencestarter ist online. Das ist eine deutsche Crowdfundingplattform für Projekte aus der Wissenschaft.

Ob Sciencestarter den gewünschten Erfolg bei der Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte haben wird, ist fraglich, fällt doch der Hauptanreiz von Crowdfunding bei Sciencestarter fast gänzlich weg: Es gibt keine adäquate Gegenleistung für das investierte Kapital. Letztendlich kommen also Investitionen in Projekte Spenden gleich. Die Untersuchung eines Refernzprojekts ergab dann auch, dass ein guter Teil des crowd-gefundeten Geldes von Personen aus der näheren Umgebung der Forscher stammen, also von der Familie, von Verwandten und von Freunden aus sozialen Netzwerken – und nicht etwa von der wissenschaftsinteressierten Allgemeinheit.

Aber die Finanzierung von Forschung aus privaten Quellen muss ja nicht bei einer Crowdfundingplattform aufhören. Gestern erschien ein Artikel in der spanischen Tageszeitung „La Vanguardia„mit dem Titel: „Mikrospender der Wissenschaft“ (Teil 1, Teil 2). Der Artikel führt aus, wie Verwandte und Hinterbliebene von Patienten für die Forschung spenden, zum Teil aus vorhandenem Kapital, zum Teil die Erlöse aus dem Verkauf selbstgemachter Artikel. Große Kliniken in Katalonien schöpfen demnach bis zu 30% ihres Forschungsbudgets aus solchen Quellen. Auch hier kommt das Geld aus der persönlichen Umgebung Betroffener, auch hier spielen soziale Netzwerke beim Fundraising eine Rolle.

Jährliches Spendenaufkommen für Forschungsprojekte beim „Marató de TV3“ in Katalonien. Daten von Wikipedia.

In Katalonien gibt es noch andere Wege, wie Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Einmal im Jahr, am letzten Sonntag vor Weihnachten, findet auf TV3, einem lokalen Fernsehkanal, ein Spendenmarathon statt, der sogenannte „Marató de TV3„. Jedes Jahr hat wird für eine bestimmte Art von Krankheit gesammelt (dieses Jahr, am 16.12. ist es Krebs), und es kommen innerhalb eines Fernsehnachmittags und -Abends Millionenbeträge zusammen, die direkt den forschenden Laboren zu Gute kommen (siehe eingebundene Grafik oben).

Meine Wahlheimat ist selbstverständlich nicht der einzige Ort der Welt, an dem private Spenden für die Wissenschaft gesammelt werden. Während meines letztjährigen Besuchs des Weizmann-Institut in Israel ist mir aufgefallen, dass fast alle Gebäude die Namen großzügiger Spender tragen. Die Instituts-Website weiß mehr: Das Weizmann hat ein ausgewiesenes Spendenprogramm, innerhalb dessen von Kleinspenden über Einzelstipendien, Spenden für Material und Equipment bis zu kompletten Lehrstühlen und eben auch Institutsgebäude gestiftet, gespendet und verschenkt werden können.

Verteilung des Spendenvolumens in Deutschland 2001 anhand einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Spendenrats (Quelle)

Das Spendenaufkommen in Deutschland ist laut Wikipedia international unterdurchschnittlich. Im Schnitt sind es jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro. Rund drei Viertel dieses Geldes geht in die humanitäre Hilfe. Weitere relevante Posten sind die Kultur- und Denkmalpflege, der Tierschutz und der Umweltschutz. Von Wissenschaft und Forschung weit und breit nichts zu sehen.

Wenn ich als Privatspender für die Wissenschaft spenden wollte, wüsste ich auch gar nicht an wen. Aber jetzt gibt es ja Sciencestarter.Verwandte Artikel im Blog:

-

500 Euro für eingeschweißte Pferdescheiße

-

Petition zur Sicherung des EU Foschungsbudgets unterschreiben

-

Die internationale Finanzkrise als Chance für den Wissenschaftsstandort Deutschland

-

Der Süden führt. Forschungsinvetitionen in Deutschland

-

Wissenschaftsstandort Deutschland. 26 Milliarden für die Grundlagenforschung

-