Von außen gesehen gleichen sich die Publikationsprozesse der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Ein Manuskript wird erstellt, die Autorenliste wird festgelegt, das Paper wird zur Veröffentlichung eingereicht, extern begutachtet, und nach eventuellen Nachbesserungen in einem Fachjournal publiziert.

Hinter den Kulissen jedoch spielen sich beim wissenschaftlichen Publizieren häufig Dramen ab, die nicht selten Parallelen zur Game of Thrones Saga aufweisen. Diesen Vergleich zog Ana Ros Camacho, eine der Teilnehmerinnen beim Heidelberg Laureate Forum. Fakt ist: Das Publizieren von Ergebnissen ist ein wesentlicher Teil der Arbeit als Wissenschaftlerin – und abgelehnte Manuskripte, deren verzögerte Veröffentlichung oder Unstimmigkeiten beim internen Festlegen der Reihenfolge der Autoren auf dem Paper sind oft der Auslöser schlafloserer Nächte und nicht selten karrierebeeinflussend.

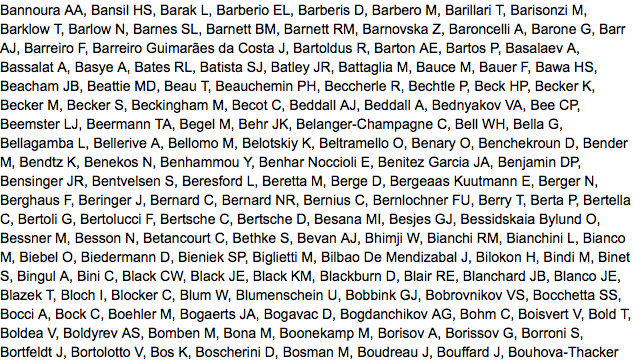

Die sich abspielenden Dramen unterscheiden sich interessanterweise je nach Wissenschaftsdisziplin und spielen sich auf unterscheidlichen Schlachtfeldern ab, um bei dem Game of Thrones Vergleich zu bleiben. Günter Ziegler, Professor am Institut für Mathematik an der FU Berlin, erklärte mir, dass Manuskripte in der Mathematik häufig vorab auf arXiv veröffentlicht werden und auf Kommentare von Fachkollegen gewartet wird, bevor das Paper dann an ein Journal geschickt, und dann nach der externen Begutachtung publiziert wird. Dieser zweite, offizielle Publikationsweg dauert aber durch den sehr gewissenhaften Reviewprozess in der Mathematik zum Teil Jahre vom Zeitpunkt der Einreichung bis zur Veröffentlichung, so dass Nachwuchswissenschaftler oft wenig offiziell Publiziertes nachweisen können wenn sie sich beispielsweise auf Stellen bewerben. Die Autorenreihenfolge spielt in der Mathematik laut Ziegler übrigens keine Rolle: Es wird strikt alphabetisch sortiert.

Jedes Jahr werden weltweit über eine Million neue begutachtete molekularbiologische und medizinische Fachartikel veröffentlicht. Die Dramen beim Publikationsprozess unterscheiden sich in diesen Disziplinen ganz erheblich von der Mathematik. Die Vorabpublikation der Manuskripte auf sogenannten pre-print Servern ist weit weniger verbreitet. Die Magazine haben in den letzten Jahren viel unternommen, um den Begutachtungsprozess zu beschleunigen, so dass inzwischen im Idealfall nur wenige Wochen vergehen, bis ein eingereichtes Manuskript publiziert werden kann.

Die subjektiv wahrgenommene Realität aus böswilligen Gutachtern und inkompetenten Editoren ist jedoch oft eine andere. Manuskripte werden oft direkt auf editorieller Ebene abgelehnt und müssen dann mühsam für das nächste Journal umgeschrieben und umformatiert werden. Gutachter fordern aufwändige zusätzliche Experimente und Analysen, deren Sinn sich für die Autoren nur selten erschließt oder die zwar thematisch passen, aber mit der Kernaussage des Manuskripts wenig zu tun haben. Das alles kostet Zeit und verlängert die Publiktionsphase nicht selten auf rund ein Jahr vom Fertigstellen des ersten Manuskripts bis es dann tatsächlich erschient. Unterschwellig schwingt in diesem Jahr Wartezeit immer die Angst mit, dass eine konkrurrierende Gruppe vergleichbare Ergebnisse publizieren könnte, da die Daten eben vorab nicht auf einen Preprint Server gelegt wurden.

Im Gegensatz zur alphabetischen Sortierung in Mathematik ist die Erstellung der Autorenliste im biomedizinischen Bereich ein hochpolitisches Instrument. Die Rangliste soll hier reflektieren wer wie viel zum Paper beigetragen hat. Und wer die Verantwortung trägt (und die Finanzierung beigetragen hat) steht ganz hinten. Die Positionen auf den Veröffentlichungen haben ganz konkreten Einfluss auf die weitere Karriere. Nur Erstautoren können sich auf bestimmte Stipendien bewerben und nur jenen an letzter Stelle wird der Verteilung von Antragsgeldern geglaubt, das Projekt initiiert und geleitet zu haben.

Nur wie misst man den Beitrag der Autoren? Wie viel zählen Idee, Durchführung der Experimente, Analyse der Daten, Anfertigung der Abbildungen und das eigentliche Schreiben des Manuskripts? Spätestens bei großen kooperativen Projekten verteilt sich das auf mehrere Schultern und The Game of Thrones kann beginnen: Wer steht ganz vorne? Wer kommt direkt dahinter und bekommt möglicherweise ein Sternchen hinter den Namen als ebenbürtiger aber eben doch nicht ganz gleichwertiger Erstautor? Gibt es zusätzliche verantwortliche (corresponding) Autoren, wird dafür eine jüngere Autorin in der Rangfolge herabgesetzt? Wo reiht sich der Postdoc ein, der nur schnell noch ein, zwei Experimente für die Revision nachgereicht hat, aber ein besonders kollegiales Verhältnis zum Chef pflegt?

In der Regel sind es zwischen einer Hand voll und einem Dutzend Autoren, die auf diesen Publikationen stehen, die man zuerst mal versucht bei Cell, Nature oder Science einzureichen (und meistens nach ein paar Tagen abgelehnt zurück bekommt). Wie sieht es aber bei noch komplexeren Projekten mit der Bestimmung der Autorenlisten aus?

Calliope Sotiropoulou arbeitet am ATLAS Projekt am CERN. Hunderte Wissenschaftler forschen an den Experimenten dort, dementsprechend lang sind die Autorenlisten. Angefertigte Manuskripte durchlaufen dort zuerst eine offizielle interne Kontrolle, bevor sie überhaupt an ein Journal geschickt werden. Sotiropoulou, die ebenfalls Teilnehmerin am Heidelberg Laureate Forum 2015 war, beschreibt, wie ein Game of Thronesques Gemetzel umgangen wird:

„The ATLAS experiment has many subsystems and each one has a Speaker’s committee. This committee informs the subsystem members about the conferences that are suitable for publications and presentations and controls the whole process. We submit the abstract or proceeding to the Speaker’s committee where it goes through a review process first by the committee before it is even submitted. […] Then all ATLAS submissions are handled by the committee which will also decide who will make the presentation or present the poster (everything goes through a review process again).

A publication within ATLAS can have a custom author list (which means that only the directly involved scientists sign it […]) or be an ATLAS publication (which means that the whole ATLAS collaboration – author list signs it). Belonging to the ATLAS collaboration does not make you an ATLAS author. In order to become an ATLAS author you are assigned an authorship task and qualify to be an ATLAS author. This task must be completed successfully within a year. After that you sign all ATLAS publications. However, for a paper to be published through ATLAS and with the ATLAS author list it takes significant time (usually a year or more). It has to go through reviewing and commenting through the various institutes that participate and be presented to the collaboration, and this has many iterations until it is finally ready for publication. […].“

Ich nehme heute an einer Podiumsdiskussion am KIT in Karlsruhe teil: Publish or perish. Sinnvoll publizieren. Ich bin gespannt, welche Dramen sich bei der Publikation von Artikeln in anderen Wissenschaftsdisziplinen abspielen.

Ich kann mir gut vorstellen, die Diskussion heute Nahmittag mit einigen Beispielen aufzulockern. Wer also eigene traumatische Erlebnisse mit dem Publikationsprozess gemacht hat, bitte unten kommentieren!